|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quatrième de couverture : Dix nouvelles de la grande romancière

américaine. Tout le monde prend vie en quelques secondes, et s'impose

à nous : tueurs évadés du bagne, un général

de cent quatre ans, une sourde-muette, une jeune docteur en philosophie

à la jambe de bois, un Polonais que la haine des paysans américains

accule à une mort affreuse, et, grouillant à l'arrière-plan,

les petits fermiers, les nègres paresseux et finauds. Quatrième de couverture : Dix nouvelles de la grande romancière

américaine. Tout le monde prend vie en quelques secondes, et s'impose

à nous : tueurs évadés du bagne, un général

de cent quatre ans, une sourde-muette, une jeune docteur en philosophie

à la jambe de bois, un Polonais que la haine des paysans américains

accule à une mort affreuse, et, grouillant à l'arrière-plan,

les petits fermiers, les nègres paresseux et finauds. |

Flannery O'CONNOR (1925-1964)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nous avons lu ce recueil de

10 nouvelles pour le 14 avril 2023 et le nouveau groupe l'a lu pour

le 21 avril. |

|

Les

13 cotes d'amour Entre

|

Laura![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Je n'ai pas réussi à terminer le bouquin, manque de temps

mais aussi… d'intérêt. J'ai pourtant bien avancé,

intriguée par l'ensemble, mais à "Un cercle dans le

feu", j'ai lâché le livre. En réalité,

la lecture a commencé fort pour moi, avec les deux premières

nouvelles notamment, qui m'ont vraiment fait beaucoup d'effet. Je les

ai trouvées surprenantes, étonnantes, peu communes, merveilleusement

morbides. C'est la première qui m'aura le plus marquée,

jouant sur les registres, entre le comique et le tragique - l'incompréhension

et la si grande naïveté de la grand-mère, corrélée

aux meurtres dans les bois, cachés, non-dit, étouffés,

sauf les cris - le ridicule, et cette constante antithèse, finalement,

entre la grand-mère et le reste du monde, entre ses éblouissements

constants et la désillusion de sa famille. Et pourtant j'ai retrouvé

cette naïveté, cette bonté, autant chez le personnage

du serveur, que chez l'assassin. Comme si la grand-mère n'avait

pas encore été corrompue par la vie et qu'elle dévoilait,

chez chaque personnage, la part de bonté encore intacte en eux.

Ce fut donc une grande découverte pour moi !

Le seul problème, c'est que je m'attendais à enchaîner

ces surprises dans les nouvelles suivantes. Seulement, dès le début

de ma lecture de la deuxième nouvelle, accompagné du titre

("Le fleuve") peu éclairant en soi, mais très

significatif, j'anticipais déjà la fin : donc pas de surprise,

même si la violence de l'histoire était encore cathartique

pour moi. En bref, "je m'éclatais" dans ces chutes perverses.

Puis il y a eu la suite - Mr Shiftlet, la grossesse, le nègre factice

- qui ne m'ont fait ni chaud ni froid, mise à part un peu de déception

: ces nouvelles ne valaient vraiment pas les deux premières à

mes yeux. L'erreur des personnages, leur immoralité, les surprises,

tout cela ne m'a pas semblé si renversant : oui, Mr Shiftlet abandonne

la jeune mariée, oui le grand-père renie son petit-fils

(je me demande d'ailleurs s'il est possible de voir dans cette scène

de reniement et de persécution - nombre d'inconnus entourent l'enfant

avec beaucoup de violence - une métaphore christique, accompagnée

du silencieux pardon qu'accorde l'enfant au grand-père), mais en

soi je n'y ai rien vu de bien dramatique - il n'y a pas mort d'homme.

Parmi ces trois nouvelles, seule "Un heureux évènement"

m'a étonnée, en fin de lecture notamment, où j'ai

compris que la grossesse était en réalité anticipée

depuis le début de la nouvelle à travers la description

physique du personnage. Elle n'a que 34 ans, mais déjà sa

"silhouette évoquait une urne funéraire"

(p. 75 éd. Folio). Si les nouvelles qui ont suivi ne m'ont

pas semblé renversantes, je ne peux dénier à Flannery

O'Connor une grande finesse d'écriture, qui parvient à mêler

l'horreur, la tristesse, la mort, à un humour et une ironie habiles.

La comparaison à l'urne m'a fait pouffer de rire, je l'avoue !

Je ne rejette absolument pas ses écrits, et les ai sincèrement

appréciés, tout comme j'ai pris grand plaisir - je le souligne

- à lire un recueil de nouvelles : c'est une forme vraiment

agréable qui s'adapte bien au temps que l'on souhaite y consacrer,

peu ou beaucoup. Je soutiens et encourage donc d'autres lectures de ce

type ! J'en profite alors pour faire une proposition : la lecture

des nouvelles d'O'Connor m'a fait penser à une petite nouvelle

que j'ai lue il y a quelques années : "Once

upon a time" de Nadine Gordimer. Je garde le souvenir positif

d'un écrit étonnant, politique, renversant, peuplé

de peu de "braves gens"… Sa plume est elle aussi très

fine, acérée et réfléchie. La nouvelle a été

publiée en France en 1991 dans le recueil Le safari de votre

vie et autres nouvelles*. Bien que Gordimer ait été

lue dans le groupe, en juin 2004 (il y a déjà presque 20

ans !), la lecture a été celle d'un roman et non de

nouvelles : si vous avez été déçus, il

est possible de lui offrir une seconde chance. Qui plus est avec Gordimer,

on part loin, en Afrique du Sud, en plein apartheid ; et on lit une

femme. C'est pas mal, non ? Pour O'Connor, j'ouvre aux ¾.

Je

souhaite à tout le monde une belle soirée illuminée

de ces intéressantes et bien particulières nouvelles…

*Nous constatons que Laura a bien vendu sa marchandise... Las, le livre épuisé est vraiment introuvable...

Danièle, un peu malade,

transmet juste un sms...

Je n'ai pas fini de lire O'Connor. Je me suis demandé un moment

si elle n'était pas malade ou perverse… Si ce n'était

l'humour qui transparaît, j'aurais refermé le livre. Peut-être

étais-je trop fatiguée pour me concentrer ?...

Catherine,

entre ![]() et

et![]()

Je ne connaissais pas Flannery O'Connor ; j'ai assez peu lu d'auteurs

du Sud et, comme beaucoup de français, semble-t-il, je ne suis

pas fan de nouvelles, mais là, j'ai adoré…

Flannery O'Connor a un vrai talent pour, en quelques phrases, planter

un décor, créer une ambiance. On est face à une galerie

de personnages improbables, le tueur évadé du bagne, le

faux général de 104 ans, l'unijambiste docteur en philosophie...

C'est très drôle et en même temps féroce, parfois

morbide. J'ai beaucoup aimé l'écriture.

J'ai été scotchée par la première nouvelle,

je ne m'attendais pas du tout à un dénouement pareil. Ça

commence assez soft et ça finit par une tuerie, précédée

d'un dialogue là encore totalement improbable entre la grand-mère

et le tueur. Ensuite on est moins surpris, on n'attend plus de happy end.

Certaines nouvelles sont plus insignifiantes - "Un heureux événement"

par exemple - ou seulement drôles - le faux général

qui meurt pendant la distribution des diplômes sans que personne

ne s'en aperçoive et qu'on transporte devant le distributeur de

Coca. J'ai beaucoup aimé "Braves gens de la campagne",

mais ma nouvelle préférée est la dernière,

"La Personne Déplacée" : c'est la plus féroce,

on est confronté au summum de la xénophobie, de la bêtise

et de la méchanceté.

Peu de personnages sont épargnés dans ces nouvelles, quelques

enfants, mais pas tous. La religion est omniprésente, mais il s'agit

plutôt d'usurpateurs, sauf peut-être le prêtre catholique

de "La Personne Déplacée". C'est aussi une peinture

du Sud "profond" des États-Unis, des rapports entre petits

Blancs et Noirs ; on ne sait d'ailleurs pas quelle est la position de

Flannery O'Connor sur le sujet. Elle décrit.

Une vraie découverte pour moi. J'ouvre entre ¾ et entier.

Nathalie![]()

Cela aura été un livre coup de poing qui frappe en plein

cœur quand il est lu à une époque où le mot

"bienveillance" perle à toutes les commissures de bouches

! Et surtout en ce qui concerne les enfants.

J'ai eu souvent la nausée, souvent envie d'abandonner parce que

cela me tordait les tripes quand ce qu'on pourrait considérer comme

du vice ou de la perversion venait du monde de l'enfance.

Pourtant je n'avais qu'une envie, c'était de raconter tout à

tout le monde ! C'est un pouvoir incroyable cette possibilité de

raconter en quelques minutes quelque chose d'aussi complexe.

Les histoires sont pointues, ciselées, efficaces.

L'écriture est riche, souple et parfaitement rythmée. J'ai

adoré le procédé de la multiplication des points

de vue.

Par exemple, dans la dernière nouvelle, le récit met en

place un faisceau de regards ! Lors de l'arrivée des déplacés

on a un incroyable faisceau de regards ! Tout le monde regarde quelque

chose : le paon regarde Mrs Shorley qui est regardée par le narrateur

extérieur, le soleil regarde également la scène (sic),

les deux travailleurs noirs regardent également, cachés

mais elle sait qu'ils sont là et enfin, dans un véritable

choix cinématographique, Mc Intyre, regarde le couple descendre

de la voiture : le champ de vision se rétrécit puis s'ouvre

pour que puisse s'y trouver inclus la femme et les deux enfants du déplacé.

On retrouve le même procédé plusieurs fois dans les

nouvelles. Il y a toujours quelqu'un, une sorte de témoin silencieux

qui regarde et accompagne la narration extérieure. Il me semble

que l'appropriation de l'espace - quel qu'il soit - est une thématique

récurrente du recueil. Chacun pense être à une place

et le hasard vient bousculer la donne.

Le fait que les enfants soient abominables m'a beaucoup touchée.

Celui qui se noie va à sa propre perte par sa méchanceté

et son esprit obtus qui ne comprend rien. Je le trouve abominable même

si on peut considérer qu'il est maltraité, j'ai très

mal vécu son désir de faire le mal, c'est la même

chose chez les enfants dans le cercle de feu.

Celui qui m'a le plus émue c'est l'enfant dans le nègre

factice. J'ai eu l'impression qu'il était le seul qui aurait pu

voir au-delà des apparences et j'ai trouvé la scène

de "rencontre" avec la femme noire qui lui indique le chemin

absolument magnifique.

J'ai vraiment eu l'impression que malgré l'absence de jugement

sur ses personnages, l'écrivaine revendiquait l'humanité

et l'égalité des personnes noires.

Bref, j'ouvre en grand.

Monique L, entre![]() et

et![]()

La lecture de la première nouvelle m'a happée et m'a laissée

comme sidérée. Toutes les nouvelles ne m'ont pas aussi fortement

impressionnée, mais dans l'ensemble j'ai apprécié.

C'est une expérience savoureuse que cette lecture. C'est un délice

bien que l'arrière-goût soit amer. C'est troublant et dérangeant.

J'ai été entraînée par ces histoires, par leur

rythme, leur écriture.

Flannery O'Connor porte un regard acéré, féroce et

lucide sur la bêtise humaine, la méchanceté des hommes,

l'obscurantisme religieux. Elle nous dépeint la petite classe moyenne,

superstitieuse, remplie de préjugés mesquins du Sud ségrégationniste

de l'époque. Elle ne porte pas de jugement sur les êtres,

elle les décrit.

C'est une description de cette région : zones rurales abandonnées,

villes segmentées en quartiers et ghettos, services publics et

sociaux absents, indifférence des citoyens entre eux, travail partisan

de la police, enfance laissée en déshérence... situation

de subordination des Noirs par rapport aux Blancs.

Elle

a l'art du portrait : l'aspect physique, la manière de se tenir,

la voix, le regard, les pensées… En quelques mots, l'atmosphère

est donnée, pour camper les personnages et la situation.

C'est concis, percutant, incisif, grinçant, parfois ironique ou

narquois.

Mes nouvelles préférées : "Les braves gens ne

courent pas les rues", "Tardive rencontre avec l'ennemi",

"La Personne Déplacée".

Ce qui est remarquable et rend ces récits étranges, c'est

leur composition : ils nous promènent et s'arrêtent de façon

assez abrupte. C'est très particulier.

J'ouvre aux ¾.

Brigitte![]() (à

l'écran depuis la Normandie)

(à

l'écran depuis la Normandie)

D'un côté j'ai rapidement vu que j'avais affaire à

un très bon auteur et de l'autre j'ai été découragée

par la succession de nouvelles. Chaque fois, il faut entrer dans un nouvel

univers, c'est parfois difficile. Avec une tonalité grinçante,

chaque nouvelle met en évidence les lâchetés et faiblesses

des divers personnages.

Dans la première nouvelle, je me suis identifiée avec la

grand-mère qui, dans ses souvenirs de jeunesse, confond les noms

des états américains et embarque toute sa famille dans un

périple tragique, car elle n'ose pas avouer son erreur.

Je retiens "Les Temples du Saint-Esprit" qui raconte les délires

de deux adolescentes de quatorze ans élevées dans une école

catholique : elles se régalent du vocabulaire religieux, tout en

faisant les quatre cents coups. Un sujet que je n'avais jamais vu traiter.

J'ai particulièrement apprécié "Le nègre

factice" : le voyage en train et l'excursion dans la ville voisine,

nous introduisent dans les profondeurs du Sud américain. Cette

fois-ci, c'est de miséricorde et de pardon qu'il s'agit.

"Braves gens de la campagne", où le vendeur de bibles

fait la cour à Joy/Hulga en lui disant "qu'elle

n'est pas comme les autres", uniquement pour lui voler

sa prothèse de la jambe ! Joy/Hulga qui "au

fil des ans ressemblait de moins en moins aux autres et de plus en plus

à elle-même".

Malgré une certaine lassitude, j'ai continué ma lecture

et j'ai bien fait, puisque la nouvelle qui m'a le plus impressionnée,

c'est la dernière. On y retrouve le problème du mal engendré

par la bêtise, la lâcheté intellectuelle qui mène

à l'amalgame, tel ce raisonnement : cet homme qui porte de petites

lunettes cerclées de métal me rappelle celles d'un Allemand

contre qui j'avais combattu au moment du débarquement américain

de la fin de la deuxième guerre mondiale, c'est donc un nazi. En

fait, il s'agit d'un Polonais échappé des camps dont on

ne comprend pas la langue, c'est trop dérangeant. En plus il travaille

avec efficacité dans un lieu où triomphe le laisser-aller,

cela dérange les habitudes. Donc on va s'en débarrasser.

La patronne qui a plus ou moins initié ce crime est finalement

abandonnée de tous sauf peut-être du prêtre et des

paons !

Cette nouvelle me rappelle "Monsieur

Durant" de Dorothy Parker que nous avions lue

l'an dernier. On y retrouve les mêmes ingrédients (bêtise,

lâcheté, amalgame…), qui conduisent toujours à

des drames. J'ouvre aux ¾.

Jacqueline, entre![]() et

et![]()

Ça se lit merveilleusement bien. Je l'ai d'abord lu comme des nouvelles

noires, comme un polar… puis, à la relecture de certains passages,

je découvrais d'autres choses, il y avait plus que cela, j'ai trouvé

que c'était solide.

J'ai beaucoup aimé les dialogues, tout en subtilité, où

l'on entre sans pouvoir bien situer les protagonistes… À peu

près à la même époque, Hemingway faisait des

choses comme ça.

Je me serais assez bien passée des descriptions de personnages,

précises, souvent humoristiques, mais qui ne me permettent guère

de les situer, faute de connaître le code, sûrement évident

pour les contemporains américains. De toute façon, en général,

dans la vie, je me souviens mieux des paroles entendues que de l'aspect

physique.

Par contre, j'ai beaucoup aimé les descriptions inattendues de

paysage : un nuage comme un navet…

Cette lecture a été une évocation extraordinaire

d'une société et des petites gens qui la composent. La dernière

nouvelle "La Personne Déplacée" est ma préférée

; elle a une autre résonance : je n'étais plus dans une

histoire noire, bien construite, mais dans une autre facette de ce que

je crois connaître…

J'ouvre ¾ +

Jérémy

![]() (présent

pour la première fois)

(présent

pour la première fois)

Avant la lecture

Je n'avais jamais entendu parler de l'autrice et ne connaissais même

pas son nom. Je n'avais donc aucun a priori la concernant. Je ne

suis pas lecteur de nouvelles, je préfère m'installer dans

le temps long du roman. La 4e de couverture mentionnant des tueurs évadés

du bagne et des nègres et la photo de couverture utilisée

dans l'édition de poche m'ont fait penser que nous nous situerions

dans un État du Sud des États-Unis, dans les années

1940-1950. Là non plus, ce n'est pas vraiment l'imaginaire de lecture

vers lequel je me dirige habituellement. Mais la 4e de couverture met

en avant un "humour implacable" et une "fantaisie grinçante",

ce qui aurait vraiment pu me plaire. J'ai donc abordé ce livre

dans un état d'esprit "mi-figue mi-raisin".

La lecture

J'ai lu ce recueil de nouvelles sans déplaisir, par petites touches,

certainement en raison du style aiguisé. J'ai tout de même

trouvé lourdes les descriptions de paysages : j'ai fini par relever

toutes les occurrences du mot "soleil" tant il revient ! Pour

autant, il n'a pas touché mon affect. Je n'ai pas été

ému, inspiré, agacé ou transporté. J'ai souri

à quelques reprises tout au plus, mais je n'ai pas du tout ri !

Je suis resté assez extérieur au pessimisme de ce livre

mal aimable. Il s'en dégage une vision très sombre de l'humanité :

rien ni personne ne nous sauvera et il n'y a de toute façon rien

à sauver puisque nous sommes tous intrinsèquement mauvais.

L'autrice n'esquisse aucune porte de sortie. Il n'y a pas de lumière,

aucun espoir, pas d'échappatoire. Tout peindre en noir comme elle

le fait confine au cynisme et à la facilité.

Je l'ai donc lu en me demandant à chaque nouvelle où elle

"voulait en venir". Je n'ai parfois trouvé aucune réponse

à cette interrogation, comme dans "Tardive rencontre avec

l'ennemi" ou "Un heureux évènement".

Il me semble qu'un fil directeur se dégage d'un certain nombre

de nouvelles : une satire des personnes ayant la foi, ou tout du moins

des personnes qui n'ont que la religion et Dieu à la bouche mais

dont le cœur et les actes sont bien loin des dogmes du christianisme

:

- Mrs Cope dans "Un cercle dans le feu" qui manque au devoir

d'hospitalité, ne fait preuve d'aucune empathie et est très

attachée aux biens terrestres

- le "représentant en bibles" dans "Braves gens

de la campagne", qui n'est qu'un Tartuffe fétichiste qui abuse

de la fille à la jambe de bois

- le prédicateur orgueilleux dans "Le Fleuve"

- le prêtre dans "La personne déplacée",

qui, par son déni et en faisant la sourde oreille lorsque Mrs McIntyre

lui dit qu'elle souhaite renvoyer le Polonais, a une part de responsabilité

dans sa mort.

J'ai bien aimé la manière dont les enfants sont présentés

et surtout le fait qu'ils s'expriment comme des adultes et portent sur

ce qui les entoure un regard lucide et aiguisé. Ils sont à

la fois :

- malpolis et grossiers dans "Les braves gens..."

- cruels et sarcastiques dans "Les Temples du Saint-Esprit"

(la petite fille) ou superficiels (les deux adolescentes)

- bornés et fiers dans "Le nègre factice"

- inquiétants, ingrats et criminels dans "Un cercle dans le

feu"

- un peu bêtes et morveux dans "Le fleuve".

Alors qu'ils représentent l'avenir de l'humanité, ils sont

déjà, eux aussi, condamnés et il n'y a donc rien

à espérer d'eux non plus.

En définitive, ce recueil de nouvelles m'a interpellé mais

pas touché. Je n'aurai ni envie de le relire ni envie d'en recommander

la lecture !

Renée

(à

l'écran depuis Narbonne)

Je n'avais pas du tout envie de lire ce livre, ayant envie d'auteurs contemporains.

Or j'ai eu beaucoup de plaisir. Le thème est pour moi : le mal.

La cruauté, le racisme, l'égoïsme, la méchanceté

gratuite, ont suscité mon intérêt. La nouvelle avec

les loubards est tout à fait d'actualité (on en a du même

type à Argelès).

L'écriture réaliste est très forte. Avec des personnages

épouvantables, par exemple l'homme dans l'histoire de la mère

qui veut marier sa fille débile. Idem celui qui dérobe sa

jambe de bois à une adorable et courageuse jeune fille : c'est

violent.

La dernière nouvelle "La Personne Déplacée"

est remarquable. Il y a deux phrases qui m'ont frappée : "Au

fil des ans, vivre était devenu une telle habitude que tout autre

état lui semblait inconcevable." et "Il

flottait autour de sa personne une odeur de factures".

Brigitte

"manipulées" !

Renée![]()

Ah oui : "tendrement manipulées".

Je pense à Joan

Didion (jamais lu à Voix au chapitre !), plus "moderne".

Mais

j'ai pris plus de plaisir à lire Flannery que Didion. Elles sont

pessimistes toutes les deux : Didion nous décrit la décadence

de cette bourgeoisie des USA, l'ennui, la drogue, le sexe triste. C'est

davantage contemporain mais on a tellement rabâché ça

depuis, que j'en ai un peu marre.

Après

la soirée : finalement,

alors que je pensais l'ouvrir aux ¾,

je l'ouvre en grand. J'ai relu des passages et je l'ai proposé

avec enthousiasme à mon groupe de Narbonne : je vous dirai les

réactions...

Françoise![]()

Je fais partie de ceux qui n'aiment pas les nouvelles, mais j'ai bien

aimé au début l'écriture percutante, l'ironie mordante,

l'humour, mais quel pessimisme ! Pas de racisme car tout le monde, Blancs,

Noirs, vieux, jeunes, etc. est renvoyé dos à dos.

Aucune "humanité", dans le sens positif du terme. Mais

tout cela, mené avec brio je l'admets, m'a assez vite lassée,

car attendu.

Dès que j'ai compris que chaque histoire allait être horrible

et mal se terminer, plus d'espoir et plus de curiosité, la lecture

m'est devenue pénible.

N'étant pas enthousiaste, j'ouvre à moitié.

Annick L![]()

Flannery 0'Connor est indéniablement une auteure remarquable, avec

un talent particulier pour écrire des nouvelles. Elle sait camper

en quelques images un cadre, des personnages, l'enjeu d'une histoire et

elle sait faire monter rapidement la tension narrative. J'ai d'ailleurs

été surprise par la confrontation brutale, dès la

première nouvelle, de cette famille très ordinaire avec

la folie de ce tueur psychopathe et ses comparses qui vont les achever

un à un. J'ai même relu une deuxième fois le dialogue

surréaliste entre la grand-mère et "le Désaxé"

pour tenter de le ramener à sa part d'humanité. Quel choc

!

La mécanique fonctionne bien : je savais ensuite à quoi

m'attendre et je guettais le moment où l'irruption d'un personnage,

voire une situation inédite (par exemple le grand-père et

son petit-fils venus de leur campagne pour découvrir la grande

métropole et ses habitants afro-américains) allait faire

déraper leur existence misérable mais balisée. De

ce point de vue j'ai été comblée !

J'ai aussi beaucoup aimé cette peinture sociale burlesque avec

sa galerie de personnages, handicapés (une jeune fille sourde-muette,

un manchot, une agrégée de philo avec sa jambe artificielle)

voire dégénérés (le grand-père qu'on

exhibe dans son fauteuil roulant, les trois jeunes voyous qui mettent

le feu aux champs, le faux prédicateur manipulateur et fétichiste).

Le Mal est partout ! Et la dernière nouvelle est particulièrement

tragique puisque, cette fois, l'arrivée de cette famille de Polonais

qui a fui les camps de la mort en Europe va servir de révélateur

aux pires instincts de xénophobie, de haine de l'Autre, chez ces

petits Blancs qui vivent dans la ferme : le Mal vient ici de l'intérieur...

Quel pessimisme ! Il y a d'ailleurs peu de lueurs d'espérance,

ou de rédemption (pour utiliser un terme religieux), sauf à

la fin de la nouvelle "Le Nègre factice". Une sorte de

malédiction semble frapper ce petit monde. Du coup c'est une lecture

dérangeante, qui nous plonge dans les aspects les plus sombres

de la nature humaine.

Une seule réserve : je me suis sentie étrangère à

toute la dimension spirituelle, métaphysique, qui imprègne

certains dialogues ou certaines histoires, comme dans "Le fleuve",

"Les temples du Saint-Esprit", les sermons du prêtre catholique

dans "La personne déplacée"…

J'ouvre aux ¾.

Fanny![]()

J'avais oublié que c'étaient des nouvelles et attendais

la suite après un premier chapitre. Bon, mais ce ne fut pas comme

ce recueil de nouvelles que nous avions lu - et dont je ne retrouve plus

le titre et l'auteur - où je me suis fait avoir, croyant pendant

un bon moment être dans un roman....

J'ai très vite pensé à Jim Harrison.

Françoise, fan de

Jim

Tu ne peux pas dire ça !

Fanny

Si... Pour sa manière de dresser une peinture sociale.

Après la première nouvelle et "Le fleuve", j'ai

compris, bon OK, ça va mal finir. "L'heureux événement",

je n'ai pas trop compris, et avec "Le temple du Saint-Esprit",

j'ai eu un coup de mou. Le mel

de Claire est arrivé sur ces entrefaites, ça m'a aidée

à raccrocher la lecture. Contrairement à Jérémy

qui ne se verrait pas relire le livre, je trouve qu'il gagnerait à

être relu.

On rit des chutes. Et il est difficile de s'apitoyer sur ces "affreux,

sales et méchants", et même sur le Polonais de la dernière

nouvelle, venu des camps... pas sûr qu'il ne va pas s'en mettre

plein les poches.

Mon seul bémol, qui vient en fait de mon plaisir, j'aurais envie

de rester avec les personnages ; donc j'ouvre aux

¾ en raison de cette frustration.

Claire![]()

Je trouve un point commun avec notre

lecture précédente, La Ronde

: les personnages plus ou moins monstrueux ne sont pas jugés, il

n'y a pas de moralisation. Faut l'faire, car question péchés,

on cumule...

J'ai pourtant lu le livre il y a peu, mais j'ai beaucoup oublié

comme d'hab : aussi ai-je relu ce jour toutes

les premières phrases et toutes les dernières phrases :

20 phrases donc, et j'ai retrouvé tout l'univers d'un coup.

J'aime l'excès dans ce livre. C'est-à dire ?

Les descriptions au couteau, qui, contrairement à toi, Jacqueline,

me font sauter les personnages aux yeux : "Ses

cheveux couleur de mûres s'entassaient autour de sa tête comme

des petits pains à saucisses" ou "c'était

une grosse femme, dont les yeux verts roulaient dans leur orbite, comme

s'ils avaient été huilés."

(Je me suis demandé comment aujourd'hui paraissent les phrases

en anglais avec le mot "nègre".)

J'ai aimé une sorte d'humour : "Tiens,

tiens ! marmonna Mrs. Cope, en lançant derrière elle une

grosse touffe de chiendent. Elle l'extirpait comme un fléau envoyé

par Satan pour détruire sa propriété".

Enfin, de là à éclater de rire comme certaines...

que je vois rejoindre la cohorte des désaxés du livre...

Et excès bien sûr dans l'horreur des histoires : elles sont

toutes horribles, avec une distance, une narration sèche qui en

font la force et le point commun. Je remarque que soit ce point commun

lasse (Françoise par exemple), ou est jouissif (Annick par exemple).

Le clou pour moi c'est la docteure en philosophie qui se fait chourrer

dans une scène de séduction sa jambe de bois : TOO MUCH

!

Pour ma part, je recommanderai ce livre avec circonspection, mais enthousiasme

mystérieux, du genre ça peut pas plaire à tout le

monde, sous-entendu faut en être pour aimer...

Après j'ai découvert l'auteure, et là j'ai été

scotchée. Elle qui vit dans la souffrance, le mal de la maladie,

quel humour sur soi ! (Voir par exemple ›ici).

Pour ce qui est de la religion, j'invite à lire l'introduction

que le traducteur a rédigée à son premier roman sur

les évangélistes, en partie grâce à de la doc

que lui a fournie Flannery : c'est vraiment croustillant.

Etienne![]() (à

l'écran depuis Rennes)

(à

l'écran depuis Rennes)

C'est n'est finalement qu'au bout de quelques pages de ce recueil, lu

il y a quelques mois, que j'ai réalisé que Flannery O'Connor

m'avait fait une très forte impression. Ce sentiment qu'une immense

écrivaine s'imposait d'emblée, une sorte d'autorité

qui ne fait pas de place au doute. Oui, je n'ai lu que Les Braves Gens

ne courent pas les rues (je suis en train d'enchaîner avec Mon

mal vient de plus loin), mais elle est probablement devenue mon

écrivaine états-unienne préférée.

(Etienne montre à l'écran l'énorme volume des

Œuvres

complètes en Quarto - plus de 1200 pages et près

d'un kilo...)

Je suis depuis plusieurs années dans une quête littéraire

du Sud des États-Unis (rappelez-vous mes propositions Dites-leur

que je suis un homme, plus récemment Le

Brigand bien-aimé, et ce n'est peut-être pas fini…)

et Ms O'Connor s'est donc logiquement imposée à moi.

Ce qui m'a donc frappé en premier fut évidemment ses personnages

d'une densité rarement égalée : des hommes et des

femmes crus, profonds, sans concession, presque palpables. Cette impression

de les connaitre intimement au bout de trois pages et le tout sans fioritures.

Il y a une impression d'incarnation que j'ai rarement rencontrée.

Oui, je trouve que la comparaison avec Dickens n'est pas galvaudée.

Ensuite, et il faudra quand même que je le vérifie à

la lecture de ses romans, j'ai trouvé la construction de chaque

nouvelle quasi parfaite : une accroche, une montée en tension brillante

et un dénouement souvent inattendu : mais quelle gifle que la nouvelle

inaugurale, quelle tension insoutenable, on se dit que non il doit rester

une once d'humanité à ce brigand, que lui aussi doit avoir

une mère…

Quel humour grinçant aussi, le malaise côtoie souvent le

rire jaune : la leçon cuisante mais malgré tout pleine d'humanité

du "Nègre factice", la pathétique mais hilarante

"Tardive rencontre avec l'ennemi".

Enfin le fond du livre, livre dont le titre aura rarement été

aussi honnête : oui les braves gens ne courent pas le rues, oui

l'humanité est globalement médiocre, la bassesse et l'hypocrisie

infusent tous nos actes. Constat simple, impitoyable mais pas si pessimiste

que cela, plutôt lucide car il n'y a aucun apitoiement. Un regard

global, sans aucune pudeur et où finalement, de temps en temps

la rédemption n'est pas complètement impossible (le nègre

factice, la personne déplacée).

En somme une écriture touchée par la grâce... je l'ouvre

évidemment en grand.

| LES LIVRES de Flannery O'Connor |

• Romans et nouvelles

- La

sagesse dans le sang [Wise Blood, 1952], roman, trad. et préface

Maurice-Edgar Coindreau, 1959 ; rééd. L'Imaginaire 2012

- Les

braves gens ne courent pas les rues [A Good Man is Hard to Find,

1955], dix nouvelles, trad. Henri Morisset, 1963 ; rééd.

Folio, 1981 ; Folio

bilingue 2018 ; deux nouvelles extraites de ce livre : Un

heureux événement suivi

de

La Personne Déplacée, Folio 2 €, 2005.

- Et

ce sont les violents qui l'emportent [The Violent Bear It Away,

1960], roman, trad. Maurice-Edgar Coindreau, préface de J. M. G.

Le Clézio, 1965.

- Mon

mal vient de plus loin [Everything That

Rises Must Converge], trad. et préface Henri Morisset, 1968 : ce

recueil de neuf nouvelles est le dernier livre qu'ait écrit Flannery

O'Connor, publié après sa mort.

• Autres

textes posthumes

- Le

Mystère et les mœurs : écrits de circonstance,

trad. André Simon, 1975 ; recueil posthumes d'articles et conférences

regroupés selon 4 thèmes : l'écrivain et son pays,

l'enseignement de la littérature, la création artistique,

le problème du romancier catholique. Extrait

ici : "Deux

caractéristiques définissent mon œuvre : je suis née

dans le Sud et je suis catholique".

- Pourquoi

ces nations en tumulte ?, trad. Claude Fleurdorge, Michel Gresset

et Claude Richard, 1975 : recueil de sept nouvelles inédites de

Flannery O'Connor. Les cinq premières nouvelles font partie de

la thèse qu'elle a présentée pour son diplôme

de Master of Arts à l'Université d'État d'Iowa en

1947. La dermière nouvelle a donné son titre au recueil

et devait servir d'esquisse à un roman qui n'a jamais vu le jour.

- L'habitude

d'être [The Habit of Being: Letters of Flannery O'Connor,

1979], correspondance, trad. Gabrielle Rolin, édition de Sally

Fitzgerald, 1985 ; rééd. L'Imaginaire, 2003.

- Journal

de prière [A Prayer Journal, 2013], trad. Alain Sainte-Marie,

Actes Sud, 2019 ; journal intime que Flannery O’Connor a tenu à

21 ans.

•

Œuvres rassemblées

- La

Sagesse dans le sang - Les Braves gens ne courent pas les rues -

Et ce sont les violents qui l'emportent - Mon mal vient de plus loin -

Pourquoi ces nations en tumulte ?, préface de Roger Grenier,

Biblos, 1991.

- Œuvres

complètes : romans, nouvelles, essais, correspondance,

préface de Guy Goffette, Quarto, 2009.

| UNE COURTE VIE STUPÉFIANTE |

• Enfance

et formation

- 1925 : naissance à Savannah en Géorgie, dans une famille

catholique d'origine irlandaise ; son père est agent immobilier.

- 1930 : Flannery O’Connor, raconte dans Holiday

magazine, qu'à 5 ans une expérience l'a marquée

pour la vie ; Pathé News a envoyé un photographe de New

York à Savannah pour photographier sa poule de Bantam qui présentait

la particularité de marcher à reculons ; son existence est

attestée par un petit film réalisé à l’époque

par Pathé News, Do

You Reverse? (1932), désopilant. Elle s'étend dans

cet

article de 1961 sur sa prédilection pour diverses espèces

de gallinacés, notamment pour les paons, qui se développera

jusqu'à la fin de sa vie, comme le montre cette photographie :

Revenons à l'enfance : elle fréquente les écoles

paroissiales de la ville. Les poules sont le sujet préféré

de ses dessins et bien qu'elle écrive déjà de vraies

histoires fort bien ficelées qui donnent naissance à de

petits livres pour enfants, le dessin reste son mode d'expression privilégié.

- 1938 : déménagement à Milledgeville, toujours en

Géorgie, dans la maison de la famille maternelle ; le père

les rejoint tous les week-ends. Flannery va à Peabody High School,

où l'éducation expérimentale y est très libre.

- 1941 : à quinze ans, O'Connor, fille unique,

perd son père de 44 ans, d'un lupus érythémateux.

"À cette époque, il n'y avait rien à faire,

sinon appeler les pompes funèbres. Quand il est mort, ma mère

a demandé au docteur si ce mal était héréditaire

et l'homme de science lui a répondu qu'il n'avait jamais entendu

parler de deux cas dans la même famille. Dix années plus

tard, je lui opposais un démenti."

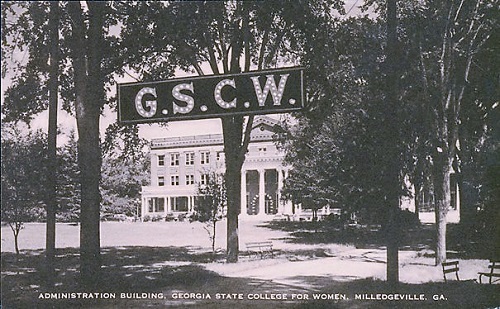

Elle choisit de rester à Milledgeville et suit un programme accéléré

de trois ans au Georgia State College for Women (GSCW) :

- 1942-1945 : elle y sera rédactrice en chef de Corinthian,

le magazine littéraire de GSCW et également caricaturiste

: elle publie des dessins dans presque tous les numéros du journal

du campus, pour l'annuaire du collège, ainsi que pour les murs

du salon des étudiants. Fiction, essais et poèmes occasionnels

dans The Corinthian, démontrent très tôt son

penchant pour la satire et la comédie. Voir ici un article "Flannery

O'Connor: Cartoonist" et un de ses dessins :

- 1945-1947 : une bourse en journalisme la fait accéder à

l'Université d'État de l'Iowa, mais elle estime que le journalisme

ne sera pas son métier et contacte Paul

Engle, directeur de 1941 à 1965 du désormais célèbre

Writers' Workshop d'Iowa,

pour s'inscrire au programme de maîtrise en création littéraire

dont elle sera diplômée. Elle y fait la connaissance d'écrivains

et critiques importants qui interviennent dans le programme : ainsi, Andrew

Nelson Lytle Lytle, rédacteur en chef de la Sewanee

Review, a été l'un des premiers admirateurs de la

fiction d'O'Connor et publiera plus tard plusieurs de ses textes. Paul

Engle, qui recherchait la singularité et non le formatage, fut

le premier à commenter les premières ébauches de

ce qui allait devenir Wise Blood, son premier roman, publié

en 1952.

- 1945-1947 : une bourse en journalisme la fait accéder à

l'Université d'État de l'Iowa, mais elle estime que le journalisme

ne sera pas son métier et contacte Paul

Engle, directeur de 1941 à 1965 du désormais célèbre

Writers' Workshop d'Iowa,

pour s'inscrire au programme de maîtrise en création littéraire

dont elle sera diplômée. Elle y fait la connaissance d'écrivains

et critiques importants qui interviennent dans le programme : ainsi, Andrew

Nelson Lytle Lytle, rédacteur en chef de la Sewanee

Review, a été l'un des premiers admirateurs de la

fiction d'O'Connor et publiera plus tard plusieurs de ses textes. Paul

Engle, qui recherchait la singularité et non le formatage, fut

le premier à commenter les premières ébauches de

ce qui allait devenir Wise Blood, son premier roman, publié

en 1952.

- 1948-1949 : après sa maîtise, elle obtient une résidence

d'artistes à Yaddo

où elle le travaille. Elle est accueillie par Sally (qui, amie

de toujours, publiera des écrits posthumes) et Robert Fitzgerald,

qui sera son exécuteur testamentaire, à Ridgefield au Connecticut

: chez eux, dans une chambre au-dessus de leur garage, elle trouve de

catholiques dévots qui lui fournissent un équilibre entre

solitude et communication nécessaire à sa créativité

et sa vie intellectuelle et spirituelle ; elle ne sortait que pour aller

à la messe quotidienne et à la boîte aux lettres.

•

Maladie et vie d'écrivaine

- 1950 : elle est frappée à 25 ans

par le lupus, maladie incurable et auto-immune qui n'était alors

traitée que par l'utilisation de stéroïdes ; elle survit

à la première attaque mettant sa vie en danger : "Mon

père voulait écrire, mais il manquait de temps, d'argent,

d'expérience, ou d'occasions de se lancer, comme j'en ai eu. Pas

de danger que je l'idéalise car j'ai hérité de la

plupart de ses défauts ainsi que de ses goûts. Physiquement

aussi je tiens de lui, puisque j'ai la même maladie : le lupus.

Quand mon père est mort, ma mère a demandé au docteur

si c'était héréditaire et le docteur a dit que non,

il n'avait jamais vu le mal sévir deux fois dans la même

famille. Dix ans plus tard, j'étais atteinte, mais aujourd'hui

la maladie peut être contrôlée, tout en restant inguérissable.

Quoi qu'il en soit ce que j'écris (bon ou mauvais) me procure un

supplément de bonheur à l'idée que je fais ce qu'il

aurait voulu faire..." La découverte des corticoïdes

et de l'hormone ACTH font espérer à Flannery qu'elle s'en

sortira : "Je dois mon existence et ma joie de vivre aux glandes

pituitaires de milliers de cochons quotidiennement égorgés

à Chicago. Si les cochons portaient des robes, je ne serais pas

digne d'en baiser l'ourlet. Depuis sept années, ils se sacrifient

pour moi !"

Elle assiste à la dégradation progressive de son corps ;

elle dit qu'elle devient chauve et que son visage "ressemble à

une pastèque". Sa voix s'altère : "On dirait

la voix d'une très vieille femme, le nez pris dans une pince à

linge et ses dents reposant à côté d'elle dans une

soucoupe." À l'hôpital, une infirmière la

fait rire : "Cette brave femme ignorait qu'elle était du

plus haut comique et que rire me faisait atrocement mal. Je considère

qu'elle a augmenté mes souffrances de 100 %." C'est une

rare plainte, le ton est plutôt celui-ci : "Je viens de

quitter l'hôpital où les chirurgiens se sont baladés

dans mon corps. À les en croire, cette virée fut un franc

succès." Elle apprend que ses hanches sont en trop mauvais

état pour être opérées et qu'elle devra garder

ses béquilles : "Et voilà la question réglée."

Flannery s'enorgueillissait de posséder les plus belles béquilles

métalliques du pays... (citations tirées d'un article horriblement

savoureux de Roger Grenier, Flannery

O'Connor ou le mystère du génie littéraire,

Le Monde, 12 janvier 1985).

- De 1951 à sa mort en 1964 : elle vit à Andalusia Farm,

un domaine familial, juste à l'extérieur de la ville de

Milledgeville, avec sa mère : l'une élevait des paons,

cygnes, poules faisanes, oies exotiques, l'autre du gros bétail,

des mules, des poneys shetland. Elles sont aidées par Louise et

Jack Hill, un couple de métayers noirs. C'est aujourd'hui un musée :

Sur la propriété, Hill

House est une ancienne habitation d'esclaves.

Son premier roman paraît en 1952. Regina, sa mère, n'est

pas vraiment un soutien dans sa création : "Au début

de ma carrière, j'ai eu le sentiment que je creuserais la tombe

de ma mère en écrivant comme je le faisais, mais je n'ai

pas tardé à découvrir que c'était vanité

de ma part. Les mères sont beaucoup plus résistantes que

nous ne le pensons." Sa mère reste étrangère

à sa création : elle lui donne à lire un nouveau

manuscrit et la trouve profondément endormie à la page 9.

Elle effectue ce qu'elle appelle des "expéditions

gagne-pain", pour boucler les fins de mois : conférences dont

certaines sur un même thème qui fait l'objet de plusieurs

moutures, remaniées en fonction du public : les principales ont

été publiées à titre posthume par Gallimard.

C'est justement dans un Festival de littérature qu'elle fait en

1962 la connaissance d'une écrivaine qu'elle avait lue, Eudora

Welty, autre écrivaine du Sud que nous aussi

avons lue récemment. Elles partagent le même humour mordant

et la connivence est complète quand Eudora raconte une anecdote

que Faulkner lui a récemment rapportée : l'une de ses

admiratrices, coiffeuse, lui avait envoyé par courrier une scène

d'amour et souhaitait recueillir son avis sur sa prose ; le "maître"

avait répondu en ces termes : "Mon chou, je ne l'aurais

pas écrite exactement comme ça mais continuez, vous êtes

bien partie" (relate la biographe Cécilia Dutter, Flannery

O'Connor, Dieu et les gallinacées, éd. du Cerf, 2016).

Tout au long de sa vie, elle a entretenu une énorme

correspondance, avec des personnes très variées, y compris

sa mère. Après sa mort, une sélection de ses lettres,

éditées par son amie Sally Fitzgerald, a été

publiée sous le titre L'habitude

d'être.

• Place

de la religion dans sa vie, dans ses textes

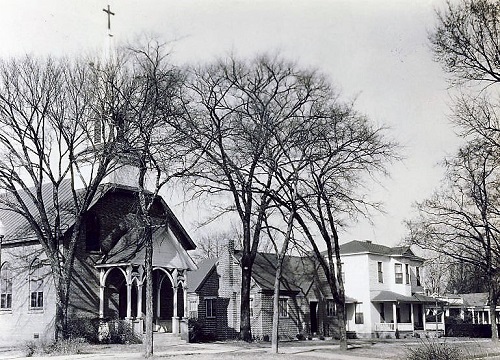

Même lorsqu'il lui est devenu de plus en plus difficile de marcher,

Flannery O'Connor va à la messe presque tous les jours à

l'église catholique à Milledgeville :

En 1958, une vieille cousine entreprend d'emmener Flannery

à Lourdes, ce qui provoque cette réaction : "Je

ne compte pas me baigner. Je fais partie de ces gens qui consentiraient

à mourir pour leur religion plutôt que de prendre un bain

pour elle." Elle précisera au retour : "J'ai prié

pour le roman auquel je travaillais à l'époque, pas pour

mes os dont je me soucie moins."

À Rome, elle sera bénie par le Pape Pie XII. Elle ira aussi

à Milan et Lisbonne. A Paris, elle rencontrera Gabrielle Rolin

avec laquelle elle entretient une amitié épistolaire de

longue date, et qui traduira ultérieurement l'ensemble de sa correspondance.

De ce voyage elle dira : "Nous sommes allées

en Europe et j'ai survécu, mais mon aptitude à rester chez

moi a maintenant atteint un point de quasi perfection, je pense que cela

va m'être utile jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai pas

trop souffert des foules, mais tout était trop rapide. Les béquilles

ont été un atout formidable : dans tous les avions, on me

faisait passer en premier."

On peut être surpris par l'absence relative de

catholiques dans son œuvre. Quand ils apparaissent, ils sont ignorants,

grossiers. O'Connor présente des protestants, persuadés

qu'ils ont "la Sagesse dans le sang", titre de son premier roman

: Hazel, le héros de ce roman, refuse Dieu, mais fonde la secte

nouvelle de "l'Église-sans-le-Christ" et, sous couvert

de moralisme, donne libre cours à ses instincts.

Maurice Edgar Coindreau, son premier traducteur, qui la "découvrit"

pour Gallimard, est l'auteur d'une étonnante

introduction à son roman La

sagesse dans le sang, fondée sur une documentation que

lui a en partie fournie Flannery elle-même ; elle s'ouvre ainsi

: "En présentant La sagesse dans le sang au public

français, je ne me dissimule pas l’étendue de ma responsabilité

ni les risques auxquels j’expose Miss Flannery O’Connor. Il

ne s’agit pas, en effet, d’un ouvrage où de simples innovations

de technique menaceraient de rebuter les lecteurs enclins à la

paresse. Nulles audaces n’y pourraient effaroucher les prudes. Le

récit est nerveux, mené bon train ; l’horreur s’y

mêle agréablement au comique, et l’inattendu tient sans

cesse l’esprit en éveil. L’ennui, par suite, n’est

pas à craindre. Le danger est ailleurs, dans la nature même

du sujet, et le lecteur français serait d’autant plus excusable

de se méprendre sur la signification de La sagesse dans le

sang qu’il ignore tout – ou à peu près –

du milieu dans lequel se déroule cette étrange histoire.

En effet, les évangélistes, faune toujours burlesque, parfois

tragique et souvent dangereuse, ne figurent pas dans notre cheptel national

; aussi, certains lecteurs seront-ils tentés de crier à

l’invraisemblance et, peut-être même, de prêter

à Flannery O’Connor des intentions sacrilèges et blasphématoires

qu’elle n’a pas. Car Miss O’Connor est profondément

religieuse".

Flannery O'Connor avait lu Bernanos, Léon Bloy, François

Mauriac, mais aussi Teilhard de Chardin.

"J'écris comme je le fais parce que je suis catholique

et non bien que je le sois. C'est ainsi. Il n'y a pas à tortiller.

Mais je suis une catholique particulièrement concernée par

la conscience moderne, ce phénomène que Jung décrit

comme solitaire, coupable, échappant à l'histoire."

Le Clezio évoque la dimension religieuse dans son article "L'univers

de Flannery O'Connor", La Nouvelle Revue Française,

n° 153, septembre 1965, qui commence par ces mots : "Pour

l'être religieux, il y a pire que l'athée : c'est le faux

prophète".

Voyons un article dans la prestigieuse revue jésuite : "Flannery

O'Connor : la nouvelle comme parabole", Marie Liénard,

Études, n° 5, 2005, p. 657-666.

Ne lésons pas, au profit de Dieu, les amis des bêtes : "Le

cri du paon dans la gueule du dragon : les autres voix dans les nouvelles

de Flannery O’Connor", Claudia Desblaches, Cahiers de

littérature orale, 2014.

Et quand "Amen" et les paons se rejoignent... : "Pour

déployer sa queue, le mâle se secoue violemment jusqu’à

ce qu’elle s’ouvre telle une corolle autour de lui. Puis, avant

même qu’on l’ait vu faire, il pivote sur lui-même

pour ne plus montrer que son dos. Certains croient voir là une

insulte, d’autres une lubie. L’explication est simple à

mes yeux : c’est que le paon est aussi satisfait des deux côtés

de sa personne. Quand le paon se présente de dos, le spectateur

essaie souvent de le contourner pour l’observer de face, mais le

paon continue à pivoter, si bien que c’est impossible. La

seule chose à faire est de ne pas bouger et attendre qu’il

se retourne de son plein gré. Quand il le veut bien, il vous fait

face. Alors vous pouvez voir, auréolés sous la voûte

vert-bronze qui l’encercle, toute une constellation de soleils qui

dardent sur vous leurs flammes.

'Amen ! Amen !' s’est écriée un jour une vieille

femme noire, et j’ai souvent entendu des exclamations analogues à

cet instant où l’inadéquation du langage humain est

flagrante. Certains sifflent, d’autres pour une fois se taisent.

Un camionneur qui conduisait un chargement de foin a lancé en voyant

un paon pivoter sous ses yeux au milieu de la route : 'Zyeutez-moi

c’t enflé là !', freinant

si brutalement qu’il a failli renverser sa cargaison de foin. Un

paon qui fait la roue n’a jamais bougé d’un pouce devant

un camion, un tracteur ou une voiture. C’est au véhicule de

lui céder le pas. Aucun des miens ne s’est jamais fait écraser."

•

Découvrir la personne de Flannery

Un article permet vraiment

de l'imaginer, tout en tissant le lien avec l'œuvre : "Flannery

O'Connor : Un paon pour ange gardien", Marie-Claire Pasquier,

Les cahiers du GRIF, n°39, 1988, "Recluses

vagabondes", pp. 39-48.

| RADIO : des émissions qui valent la peine |

•

La plus longue et la plus ancienne, rediffusée

dans les Nuits de France Culture : "Une

saison en enfer avec Flannery O'Connor", 19 février 1982,

1h29.

L'émission commence par la lecture de la première nouvelle

que nous lisons. Le témoignage de Gabrielle

Rolin qui a connu Flannery est formidable, notamment le portrait qu'elle

en fait. Hector Bianciotti intervient également.

•

Le plaisir de la lecture de ses textes

: "Quand

Flannery O'Connor décrit le grotesque de la nature humaine",

Ça peut pas faire de mal, Guillaume Gallienne, France Inter,

26 octobre 2013, 47 min.

Ne pas manquer le premier texte sur les paons ! De nombreuses lectures

qui permettent d'élargir l'expérience de la lecture des

nouvelles que nous lisons.

•

Le plaisir de découvrir Flannery

par deux de ses biographes passionnées :

"Flannery

O'Connor", Matthieu Garrigou-Lagrange, La Compagnie des œuvres,

France Culture, trois émissions d'une heure, 11 au 14 septembre

2017 :

- 1er épisode qui vaut la peine : "L'habitude

d'être" (allusion à son livre L'habitude

d'être), avec Cécilia Dutter, auteure une biographie

au titre évocateur, Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacées,

éd. du Cerf, 2016.

|

4e de couverture : L'Amérique. Le Sud. Les

Blancs, les Noirs et comme un goût d'Apocalypse. C'est dans

ces lieux âpres et retirés que se déroule la vie

de Flannery O'Connor (1925-1964), écrivain parce que catholique,

catholique parce qu'écrivain. Avec cette biographie littéraire, Cécilia Dutter nous fait entendre la voix d'un auteur qui disait "crier pour que les sourds entendent", et jette une lumière inédite sur cette femme qui aura lutté sans faiblir contre la maladie. Ce combat quotidien et sa foi sans faille lui feront écrire des romans et des nouvelles dont les titres en disent long sur l'existence : Les braves gens ne courent pas les rues, La sagesse dans le sang, Et ce sont les violents qui l'emportent, Mon mal vient de plus loin... |

| Mais la grâce et le rire sont

là, toujours, nécessaires, mystérieux, et ce

sont eux qui donnent aux textes de Flannery leur singularité,

une grandeur qui la place à la hauteur d'un Dostoïevski

ou d'un Bernanos. Auteur d'une dizaine d'ouvrages, Cécilia Dutter est un écrivain qui compte. Son roman Lame de fond (Albin Michel, 2012, Prix Oulmont de la Fondation de France) et son essai sur Etty Hillesum (Robert Laffont, 2010) ont été des succès critiques et de librairie. Elle a tenu pendant deux ans une chronique très suivie dans le journal La Vie. |

|

| Présentation vidéo par l'auteure du livre et de Flannery O'Connor, sur le site de l'éditeur, 5 min | |

- 2e épisode très intéressant : "Une lettre à la mère" (allusion à sa correspondance), avec Geneviève Brisac, auteure d'une biographie intimiste de Flannery O'Connor, Loin du Paradis, initialement parue chez Gallimard en 1991 et rééditée aux éditions de l'Olivier en 2002.

|

|

| 4e de couv : "Toute sa vie elle explique

qu’elle est avant tout une catholique, exilée au milieu

des évangélistes sudistes, et une Sudiste, exilée

comme les autres, parce qu’ils ont perdu la guerre. Double exil,

comme les deux droites qui forment angle de vue, double foyer optique

pour percevoir la réalité distordue, grotesque, baroque,

et magnifique des gens du Sud." Flannery O’Connor (1925-1964) est considérée comme le plus grand écrivain du Sud depuis Faulkner. Son œuvre brève et intense – cinq ouvrages de fiction, un recueil d’essais et un volume de correspondance – est pourtant méconnue en France. |

|

| En mêlant sa propre voix à celle de Flannery O’Connor, Geneviève Brisac nous rend infiniment proche cette femme qui consacra sa vie à scruter le mystère de la Grâce et la folie des mœurs, sans jamais perdre son sens de l’humour. | |

- 3e épisode, moins intéressant : "Flannery à la folie", avec Guy Goffette, auteur de la préface à l'édition Quarto en 2009 des Œuvres complètes de Flannery O'Connor (2009) et Jean Rolin (dont nous avons lu deux de ses livres) qui a écrit Savannah, un voyage sur les traces de Flannery O'Connor (2015) ; il était le compagnon de la photographe Kate Barry, fille de Jane Birkin et du compositeur John Barry, et il refait après sa mort le voyage déjà fait avec elle (voir quelques photos ici et là l'expo qui lui fut consacrée, avec pour titre un des livres de Flannery, The Habit of being).

| VIDÉOS et DIAPORAMAS en anglais |

- Une biographie

illustrée, 11 min.

- Un film documentaire récent : Flannery

the storied life of the writer from Georgia, de Elizabeth Coffman

et Mark Bosco, 2019 : en ligne, juste la

bande annonce ici.

- Un documentaire en ligne : Flannery

O'Connor documentary, 2004, 20 min.

- Uncommon

Grace: The Life of Flannery O'Connor, de Bridget Kurt, site PBS

(Public Broadcasting Service), 2017, 58 min.

- La voix de Flannery O'Connor qui lit en 1959 la première nouvelle

de notre livre : "A

Good Man Is Hard to Find", 37 s.

| QUI A DÉCOUVERT EN FRANCE Flannery O'Connor ? |

Comment le livre de Flannery O'Connor que nous lisons,

publié en 1955 à New York, arriva-t-il jusqu'à nous...

?

C'est grâce au grand traducteur Maurice

Edgar Coindreau, dont Sartre disait : "La littérature

américaine, c'est la littérature Coindreau."

Il a alors découvert William Goyen et traduit pour Gallimard La

Maison d'haleine en 1954 et Le

Fantôme et la chair en 1956, alerte alors l'éditeur

: "Si cette faune vous plaît tellement, vous devriez lire

Flannery O'Connor : il y a des évangélistes dans tout ce

qu'elle écrit et les portraits qu'elle trace vous enchanterait".

L'éditeur acquiert aussitôt les droits de Wise Blood

de Flannery O'Connor, roman publié en 1952.

On est en 1956 et Coindreau se réjouit qu'un contrat ait été

signé pour Wise Blood et demande à Dionys

Mascolo (directeur du service des droits étrangers à

la NRF et par ailleurs mari de Marguerite Duras) de s'assurer également

des droits de A Good Man is Hard to Find, ce recueil où

l'on trouve "les meilleures nouvelles écrites ces dernières

années", paru aux États-Unis en 1955. Mascolo suit

ses recommandations et, tandis que Coindreau s'occupe personnellement

de la traduction de Wise Blood, Michel

Mohrt (en charge des traductions et du domaine anglo-saxon de Gallimard),

se met en quête d'un traducteur pour les nouvelles. Dès juin

1957, il propose en prépublication la nouvelle "A Good Man

is Hard to Find" ("Les Braves gens ne courent pas les rues",

alors traduit par "On ne peut se fier à personne") à

La Revue de

Paris. Jugée "un peu trop macabre pour les lecteurs

de cette estimable revue", selon les termes de Michel Morht,

la nouvelle est refusée. Ce qui n'entame en rien la détermination

de l'éditeur à publier une œuvre "peut-être

un peu 'osée', mais assez typique d'une jeune littérature

américaine". Maurice Edgar Coindreau prendra cependant

le soin d'écrire une introduction

à l'édition française de Wise Blood : confiant

dans la qualité littéraire d'un récit où "l'horreur

s'y mêle agréablement au comique", il craint en

revanche qu'un malentendu avec le lectorat français, peu au fait

des particularités de la société du vieux Sud américain,

ne desserve à la fois le livre et son auteur.

Le 31 janvier 1959, Flannery O'Connor écrit avoir "reçu

des nouvelles de M. Coindreau" à ce sujet (son traducteur

était entré en contact avec elle par l'intercession de la

romancière Caroline

Gordon, épouse du poète Allen

Tate rencontré à l'université de Princeton où

Coindreau était professeur) : "Il dit que je ne dois pas

m'en faire pour l'introduction. Ce qu'il lui faut, c'est une sorte d'article

qu'il espère écrire et publier avant la sortie du livre

traduit. Il s'agit de présenter les évangélistes

et les prêtres itinérants, de montrer le rôle qu'ils

jouent dans le Sud et dans la littérature américaine […]

Il vient ici le 1er avril pour parler de ces questions avec moi. Je me

demande ce que je vais faire d'un vieux monsieur français pendant

quelques jours." C'est ainsi qu'en avril 1959 Coindreau se rend

à Andalusia, le domaine familial où Flannery vit le plus

souvent recluse en raison de la maladie qui l'emportera en 1964. Elle

lui confie à cette occasion la documentation qui lui permettra

d'écrire la fameuse introduction qui vaut vraiment la lecture (›ici)...

"Les Français portent Erskine

Caldwell aux nues, peut-être m'aimeront-ils donc aussi, si la

traduction est assez infidèle", écrivait Flannery

O'Connor à ses amis Sally et Robert Fitzgerald en 1955.

Le roman paraît sous le titre La

Sagesse dans le sang en novembre 1959. Il sera non seulement bien

reçu, mais le succès critique en France contribuera aussi

à la notoriété du roman outre-Atlantique, où

il fut plutôt mal accueilli à sa parution en 1952 : "M.

Coindreau, le traducteur de La

Sagesse dans le sang, vient de passer quatre jours avec nous. Il

a apporté des comptes rendus des journaux français, une

pleine page dans L'Observateur, illustrée de la photo de

Billy Graham.

On y parle de mon livre et de celui de Nelson Algreen (La

Rue chaude) ; je m'en tire mieux que lui…" observe Flannery

O'Connor en 1960 (d'après un document

sur le site de Gallimard ; voir aussi un portrait

de Coindreau à sa mort ici).

|

Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme

au rejet :

|

||||

| |

||||

|

à

la folie

grand ouvert |

beaucoup

¾ ouvert |

moyennement

à moitié |

un

peu

ouvert ¼ |

pas

du tout

fermé ! |

![]() Nous écrire

Nous écrire

Accueil | Membres

| Calendrier | Nos

avis | Rencontres | Sorties

| Liens