|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quatrième

de couverture :

"De tout l'hiver je n'ai écrit

qu'une suite de scènes qui est parfaitement impubliable et sans

grande portée littéraire, mais qui, si on l'exhume dans

quelques centaines d'années, jettera sans doute un jour singulier

sur certains aspects de notre civilisation." ((lettre d'Arthur

Schnitzler à Olga Waissnix du 24 février 1897).

Arthur Schnitzler est né à Vienne en 1862. Après des études de médecine, il se tourne vers le théâtre et connaît la gloire en 1895 avec Liebelei. Parallèlement à son œuvre d'auteur dramatique, il écrit de nombreux romans et recueils de nouvelles dont Berthe Garlan, Madame Béate et son fils, La Pénombre des âmes, Mourir et Vienne au crépuscule (tous publiés aux Éditions Stock) sont les plus connus. En 1905, des bruits circulaient à Vienne sur une

œuvre "licencieuse" qu'Arthur Schnitzler, l'auteur le plus

à la mode, avait dans ses tiroirs. C'était La Ronde qu'aucun

théâtre n'osa monter et qui fut d'abord imprimé à

compte d'auteur. Il fallut attendre 1921, après le naufrage de

la double monarchie, pour qu'on joue la pièce à Vienne,

et le scandale fut incommensurable...

|

Arthur Schnitzler (1862-1931)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nos

cotes d'amour |

|

Les cotes

d'amour du groupe breton

|

|

La

Ronde

|

|

Mademoiselle

Else

|

Annick

L![]()

Lire un texte écrit pour le théâtre avant d'avoir

vu une mise en scène est toujours décevant. Je regrette

de ne pas avoir pu vous accompagner l'autre soir.

Concernant La Ronde de Schnitzler j'ai trouvé le dispositif

scénographique original et intéressant. Le film de Max Ophüls

l'exploite d'ailleurs joliment avec le jeu autour du manège. Mais

la lecture des dix scènes m'a vite ennuyée : les personnages

sont de purs stéréotypes sociaux (le mari, l'actrice, la

grisette...), très datés. J'ai même cherché

ce que recouvrait le statut de "la

grisette". Et la mécanique des rencontres et du jeu de

la séduction est toujours la même, avant et après

les points de suspension (censure oblige !). Je veux bien croire que cette

pièce a choqué le bourgeois de l'époque mais aujourd'hui ?

Tout cela m'a laissée de marbre. À part une scène

dont j'ai savouré le dialogue - entre les deux époux - et

qui m'a fait rire (le discours du mari).

Bof ! J'ouvre un quart si la question est posée.

Mais j'étais très contente de la soirée cinéma

: les actrices et acteurs (sacré casting) ont donné de la

chair à ces figures abstraites.

Maëva![]() (avis

transmis du Japon)

(avis

transmis du Japon)

J'ai lu la préface de La Ronde avant l'œuvre en elle-même

(une pratique controversée dans le groupe), ce qui m'a permis d'avoir

un peu de contexte sur la pièce, notamment sur le cloisonnement

social en place à Vienne au moment de l'écriture et la censure

subie.

Dans un premier temps, je n'ai pas pu refréner un soupçon

de lassitude face à un schéma redondant. Au bout de la troisième

rencontre, j'avais l'impression de pouvoir deviner les autres : on

se tourne autour, on minaude, on passe à l'action, on exprime sa

jalousie, on promet de se revoir et on passe à autre chose. Bref,

la ronde tourne. Il n'y a aucune surprise, le titre vend d'ailleurs assez

vite la mèche sur ce procédé sympathique.

Au fil des pages, les personnages échangent leur rôle et

leurs textes. Peu importe la géographie ou la classe sociale, les

dialogues se répètent en boucle : "si

on sonne dehors", "cinq minutes… Non, pas plus…",

"tu me rappelles quelqu'un", "viens, viens",

"tu m'aimes bien ?"

Malgré tout, je n'ai pas eu envie d'arrêter la lecture que

j'ai vécue comme une balade agréable sans grand frisson.

J'ai trouvé les dialogues inégaux, on reste peu attaché

aux personnages et on ne ressent pas d'empathie puisqu'on les quitte aussi

rapidement qu'on les a rencontrés. Les déclarations passionnées

d'un instant sonnent fausses, les curiosités feintes et les émois

inconsistants. La fièvre du moment est balayée lorsque le

désir est consommé et il ne faut pas plus d'un tiret

pour que l'excitation retombe comme un soufflé.

Sur le papier, ça fonctionne, je comprends l'intérêt

de la forme pour exprimer cette critique sociale, je trouve même

que c'est efficace, mais cela reste du domaine du rationnel. Au niveau

du ressenti, je ne parviens pas à virevolter avec cette ronde.

Si je devais résumer : une lecture agréable, historiquement

et socialement intéressante, mais pas transcendante. J'ouvre à

moitié.

J'ai hâte de découvrir les avis du groupe sur cette pièce

!

Danièle![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

C'est une pièce de théâtre construite de manière

originale, où le fond et la forme font un tout, celui d'une ronde,

puisque tout au long des dix scénettes, les couples se font et

se défont, un personnage laissant la place à une autre personne,

qu'il - ou elle - cherche à séduire, jusqu'à

revenir en boucle au premier personnage.

Ainsi résumé, on pourrait croire que c'est du théâtre

de boulevard. En fait, cela est à mon avis beaucoup plus subtil,

et j'ai souri tout au long de ma lecture. Dans le film

de Max Ophüls, j'ai au contraire beaucoup ri, mais plutôt

pour le jeu des acteurs, qui avaient des manières d'une autre époque-.

C'est donc plutôt une pièce sur la séduction, dans

un sens comme dans l'autre, intention d'ailleurs très bien rendue

dans le film de Max Ophüls, par exemple dans la scène du jeune

maître et de la femme de chambre, qui nous offre une entreprise

de séduction magistrale de la part de la femme de chambre.

Dans presque chaque scénette un couple vient de se former, pour

un soir, et la scène de séduction entraîne la femme,

le plus souvent la jeune fille, à se donner malgré ses réticences

premières. Or ce n'est pas cela qui a choqué l'opinion à

l'époque, ni qui a justifié l'interdiction et le tollé

à la parution de la pièce, mais son obscénité.

Qui verrait aujourd'hui de l'obscénité dans cette pièce

? Toute l'ambiguïté se trouve une fois de plus dans la question

du consentement : les réticences sont-elles jouées ou sincères

? Le tout apparaît plutôt comme un jeu conventionnel et frivole

dont on sait à chaque fois la fin. Le style est léger, enlevé

et se prête bien à une ronde, en effet. De nos jours, nous

pourrions être choqués par le rôle assigné aux

femmes cela pourrait paraître comme le summum de l'abus de pouvoir

masculin, mais pour Schnitzler, la femme comme l'homme, peuvent abuser

de leur pouvoir de séduction (voir le comte et l'actrice). Elles

ont ici l'esprit de répartie, voire de l'humour, ne sont pas dupes,

et le disent. Elles ne sont pas vraiment le stéréotype de

la nunuche qui se laisse abuser. Schnitzler ne fait pas ici une critique

sociale, mais expose plutôt une certaine philosophie de la vie sans

aucune idée moralisatrice. Chacun y trouve son compte, des fois

on gagne, des fois on perd…

C'est aussi une étude sur le mensonge, à la base de la séduction,

mais aussi comme garant d'une certaine liberté, à prendre

au second degré, ici plutôt libertinage, c'est bien la même

racine ?

On a au passage des réflexions + ou - philosophiques sur le bonheur,

le temps qui passe, quel sens donner à la vie, le vide de l'existence

… L'importance des rideaux ouverts, fermés ou entrouverts,

les lumières allumées ou éteintes, qui donne l'atmosphère

propice aux jeux de l'amour. Amour ? Pas vraiment, seulement le plaisir

de la rencontre. Parfois, on ne sait plus qui est qui, une même

personne en rencontre d'autres dans d'autres conditions, qui lui rappellent

les premières. J'ai eu une impression de ronde infernale, d'anonymat,

même si on finit par savoir leur nom.

Dans le texte allemand, on trouve beaucoup de mots en français

dans le texte. Mais dans un français inusité maintenant.

Exemple : chambre séparée, pour cabinet particulier.

C'était l'époque où la langue française bénéficiait

encore d'une aura. Mais aussi les Français ont/ avaient la réputation

d'être frivoles et l'emploi de mots français évoquent

par leur seule présence une atmosphère frivole voire coquine.

Il y a donc plusieurs angles de lecture de cette pièce, que j'ai

prise plutôt comme un divertissement à prendre au second

degré.

J'ouvre aux ¾.

Sabine![]() (avis

de débordée transmis de Nîmes)

(avis

de débordée transmis de Nîmes)

J'ai juste adoré le livre et l'adaptation d'Ophüls.

Catherine entre ![]() et

et ![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Je n'ai pas été convaincue à la première lecture,

j'ai eu l'impression d'un exercice de style, brillant, très bien

fait mais très daté, patriarcal, avec des rôles caricaturaux

surtout ceux des femmes, soumises au désir masculin dans l'ensemble.

Bien sûr ça dépasse le vaudeville, il y a aussi une

étude des rapports sociaux intéressante et c'était

certainement transgressif pour l'époque. Il y a aussi de l'humour.

La scène avec le mari et sa tirade sur les femmes honnêtes

m'a fait rire, la scène entre la femme mariée et le jeune

homme qui cite Stendhal pour garder la face après une panne, les

deux voilettes...

J'aime beaucoup le film d'Ophüls, sa mise en scène, les costumes,

les acteurs évidemment. Voir la pièce jouée a changé

mon regard sur le texte. Et pour parachever l'ensemble, La (nouvelle)

Ronde avec une réécriture de la pièce qui transpose

notre époque et met en scène des couples de tout genre,

les femmes sont libérées de la caverne où elles étaient

enfermées mais la ronde se poursuit. Ça donne une vraie

actualité au texte.

J'ouvre à moitié le texte, aux ¾ l'ensemble.

Monique L![]()

C'est la forme qu'a donnée Schnitzler à la pièce

qui fait son efficacité et son intérêt. Les personnages

échangent leurs rôles et leurs textes constamment et cela

quelle que soit leur appartenance sociale.

Les personnages reprennent en boucle, les mêmes paroles : "Je

ne suis pas du genre à faire ça", "Est-ce

que tu m'aimes ?", "Mais

oui je t'aime.", "Tu

me rappelles quelqu'un", "Revoyons-nous

très bientôt", etc. Ce sont ces répétitions

et ces échanges de partenaires qui font de cette pièce une

critique sociale, mais elle a en partie perdu de nos jours son efficacité

satirique de l'époque.

L'auteur traque les mécanismes de la séduction, de rapports

de force, de domination, tout autant que ceux de la lâcheté

qui permet à certains protagonistes de trouver une échappatoire

une fois parvenus à leurs fins, ou du désarroi des autres

qui sombrent dans le remords. Il n'est pas question d'amour mais de désir.

Je me suis posé la question du consentement dans un rapport de

domination, mais il me semble que ce n'est pas un sujet pour l'auteur.

Tout cela semble sans conséquence : les deux personnes ne se reverront

plus (à l'exception du couple marié) et passeront à

autre chose.

La géographie imposant la séparation des classes est mise

à mal. Les personnages échangent leurs rôles et leurs

textes constamment, tout en parcourant l'ensemble des quartiers de la

ville, des plus mal famés aux plus riches : le cloisonnement social

parfaitement en place à Vienne en 1896 (date d'écriture

de la pièce) vole en morceaux. La scène la plus jouissive

est celle du discours du mari à sa femme. Qu'est-ce qui fait courir

le monde ? La réponse apparaît non loin de l'oreiller.

Bien que cette pièce ait perdu de son efficacité satirique

de nos jours, elle reste une critique amusante de rapports homme-femme

encore présents de nos jours. J'ouvre aux ¾.

Etienne

entre ![]() et

et ![]() (à

l'écran depuis Rennes)

(à

l'écran depuis Rennes)

J'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié ce très

bon équilibre entre légèreté et profondeur.

J'ai comparé avec La

maison de poupée que nous avions lu, situé pareillement

dans une époque, avec une satire de la société :

c'est pour moi à mi-chemin entre théâtre de boulevard

et la pièce d'Ibsen

J'ai lu avec plaisir. Ce qui est intéressant c'est que Schnitzler

met en évidence, d'une scène à l'autre, des relations

dominant/dominé, qui inclut une domination sociale, par exemple

dans le duo mari/grisette ou Monsieur Alfred/la bonne.

La question du consentement revient de façon claire à l'heure

post-#MeToo : on voit des personnages plus ou moins consentants, c'est

bien mis en jeu. Et du coup, ce n'est pas si vieilli que ça car

on retrouve une dynamique actuelle à l'œuvre.

J'ai bien aimé aussi le film, très drôle, avec par

exemple la manivelle qui fait tourner la ronde et qui se bloque au moment

de la panne.

J'ouvre entre ½ et ¾, je suis content de l'avoir lu, c'est

une belle découverte.

Jacqueline![]()

Au départ, je l'ai lu très très vite, et je n'y ai

pas vu grand intérêt. J'ai eu l'impression d'une espèce

de mécanique, avec des situations de séduction qui se répètent

avec des partenaires différents.

Et puis, j'ai vu la pièce La (nouvelle) Ronde, que j'ai

trouvée extraordinaire, et qui, du coup, ça s'est mis à

me réintéresser au texte. Ce qui se répète,

c'est le désir.

Et puis le film d'Ophüls que j'ai beaucoup beaucoup aimé m'a

fait retrouver le texte de la pièce et ça c'était

bien.

Je n'ai pas tout compris, notamment la scène avec le comte.

Au film de Vadim vu hier soir, j'ai préféré celui

de Max Ophüls, avec cette mécanique grinçante grâce

au maitre du jeu : ce côté très grinçant que

je trouve chez Max Ophüls, chez Vadim est édulcoré.

Peut-être parce que c'est plus moderne ? On est plus en phase.

J'ouvre aux ¾. Ah oui, j'ai pensé à L'éveil

du printemps de Frank Wedekind, plus dramatique. Ici, on ne prend

pas les personnages au sérieux.

Rozenn![]() (à l'écran)

(à l'écran)

J'ai été d'abord déçue par rapport au souvenir

adolescent que j'en avais, de garçonnière, de voilettes.

J'ai été saisie par la domination : les femmes n'ont pas

là-dedans une vie très joyeuse… Il y a quand même

la femme mariée qui prend du plaisir…

Il y a plus de faux-semblants que de vrais désirs.

Et des thèmes pas abordés en général dans

ce domaine : celui qui ne veut pas le matin, la panne…, ce qui donne

un charme aussi.

Le thème du consentement m'a rappelé une version abominable

de La Belle au bois dormant du XVIIe siècle, de Giambattista

Basile où le héros ne sauve pas la belle endormie mais

la viole.

Dans la pièce, je suis passée très vite sur ce qui

est sordide quant à la situation des femmes.

La dernière scène est étonnante avec le comte qui

a l'air de souhaiter que rien ne se soit passé : là, c'aurait

été une aventure ("C'eût

été beau si je n'avais fait que lui baiser les yeux. Ç'aurait

presque été une aventure…").

Je pensais d'abord ouvrir au ¼…, puis ½..., j'ouvre

aux ¾.

Fanny![]()

Rozenn m'a fait penser à une autre version de La Belle au bois

dormant : La

Belle au bois rêvant où elle préfère

se rendormir…

J'ai trouvé frustrant de ne pas voir la pièce.

Le livre se lit vite, et c'est agréable par rapport à notre

lecture précédente…

Je rejoins certains points de vue : par exemple, je n'ai pas ressenti

d'empathie, car même si on retrouve certains personnages, on n'a

pas le temps de s'y attacher. Cela me semble très voulu, et c'est

l'originalité de la pièce.

Le scénario est identique, mais c'est pourtant à chaque

fois différent. Il y a à la fois du commun et du singulier

dans chacune des scènes.

La première histoire est terrible, les autres moins. Il y a beaucoup

d'humour et une légèreté sur les rapports homme/femme.

Il s'agit de désir plus que d'amour.

Toutes les femmes ne sont pas ingénues. Il y a une hypocrisie sociale

qui amène à dire non. On pourrait s'y retrouver aujourd'hui.

J'ouvre ¾. Sous la légèreté, c'est subtil.

Muriel![]()

J'ai lu très peu du livre. J'ai vu la pièce et les deux

films qui m'ont plu.

Toutes ces histoires de femmes méprisées, dévalorisés,

c'est un peu dur.

C'est écrit en quelle année ?

Monique

En 1903.

Muriel

Oui, c'est un peu daté…

Il y a de l'humour. Mais la condition de la femme est telle qu'à

toutes les époques on couchait avec la bonne, mon père en

premier, mon oncle en second...

J'ouvre ½.

Geneviève![]()

J'ai une lecture avant et une lecture après le film.

J'ai lu facilement, sans intérêt passionné : c'était

intéressant, mais il ne me restait pas grand-chose.

Voir le film d'Ophüls, très agréable, a changé ma

perception : il n'y a pas d'amour, mais des rapports de force, la plus

défavorisée étant la première femme, différemment

de la grisette - elle n'a d'ailleurs même pas de nom. Le comte à

la fin se fait écraser, incarné en plus par Gérard

Philipe, on ne s'attend pas à ça ! Ce qui change les choses.

De même, le mari finalement ne domine pas sa femme.

C'est vieilli ? Oui, il n'y a pas de rapports sexuels. Mais ce n'est pas

le sujet. C'est qui décide. Cette question du rapport homme/femme

dont il s'agit est loin d'être périmée.

Je regrette de n'avoir pas vu le deuxième film. Le rapport film

texte est particulièrement intéressant, car le film m'a

fait ressentir ce qui est intéressant dans le livre. Le maitre

du jeu est très convaincant mais cela ne change pas du texte.

Jacqueline

Ça accentue le côté théâtral.

Geneviève

Ça renforce le fait qu'il s'agit bien de rapports de force.

J'aurais ouvert ½, mais après avoir vu le film, j'ouvre

¾.

Brigitte

entre ![]() et

et![]() (à

l'écran)

(à

l'écran)

J'avais lu Schnitzler avec le groupe, Mademoiselle Else dont j'avais

beaucoup apprécié la subtilité et, d'après

le compte

rendu, Vienne au crépuscule

(que j'avais complètement oublié). J'étais très

contente de lire à nouveau du Schnitzler.

La Ronde, c'est intéressant, mais, après cette lecture,

j'ai eu la même réaction que Lisa : il

est impossible de vraiment s'y intéresser si on en reste là.

Cela pose le problème de la lecture d'une pièce de théâtre.

La lecture seule ne suffit pas, il faut absolument voir un spectacle,

avec le décor, la mise en scène, le jeu des acteurs…

C'est pourquoi j'ai apprécié la proposition de Claire de

voir le film

de Max Ophüls (dont j'ai beaucoup aimé le casting).

Le sujet de la pièce est la séduction, le rapport de force

qui s'instaure, comment il se décline en fonction de la classe

sociale, avec un personnage qui change à chaque fois. Et, cela

recommence indéfiniment, c'est une ronde ! Certains dialogues reviennent

à chaque séquence, comme "est-ce que tu m'aimes ?",

alors qu'il est rare qu'il y ait effectivement de l'amour dans ce contexte.

On dit non, mais on se laisse faire, avec un jeu factice assez superficiel.

Rares sont les moments où les personnages sont vraiment sincères,

j'en ai relevé deux, par exemple : "Voilà, maintenant

j'ai eu une femme honnête" (selon les traductions : femme

honnête, femme du monde, femme mariée), et aussi celui

où le mari montre comme il est sûr que sa femme lui est fidèle,

alors que nous savons qu'il se trompe tout à fait. Le statut de

la femme mariée était alors un sujet tabou.

Jamais il n'est question du risque de grossesse ou de MST. Cela confirme

l'idée que l'auteur veut essentiellement traiter des variations

de la séduction, qui suscite des rapports de force d'une classe

à l'autre et leur porosité.

J'ouvre entre ½ et ¾.

Claire![]()

En entendant les réactions et même quand la conclusion était

une cote d'amour faiblotte, je comprenais et étais à la

limite de les partager, sauf une : la phrase d'Annick "Lire un texte

écrit pour le théâtre avant d'avoir vu une mise en

scène est toujours décevant" que je ne comprends pas.

Pour ma part, je n'ai jamais lu de pièce sans la voir après

(jamais lu un livre de poèmes, ni une pièce simplement pour

le plaisir, comme un roman). Par contre, j'aime bien lire une pièce

que je vais ensuite voir mise en scène. Notre expérience

avec La

maison de poupée m'avait beaucoup plu.

J'ai été énervée par le mot "daté"

utilisé plusieurs fois. Roméo et Juliette aussi c'est

daté… Que voulez-vous donc dire par "daté"

? C'est sûrement autre chose que "ça ne se passe pas

à notre époque" !

Rozenn

Si La Ronde était actuelle, on parlerait du sida.

Muriel

Certains aspects ne s'appliquent pas à la société

actuelle.

Claire

Pour moi, c'est aussi peu daté que Le Tartuffe, bien plus

ancien que La Ronde. Les situations de pouvoir homme/femme et de

classes sont universelles et à travers les âges. Je trouve

que #MeToo et la pièce ont tout à fait à voir : droit

de cuissage sur la servante, par exemple, du genre Poivre d'Arvor si tu

veux pas ta carrière est foutue.

Par rapport aux impressions qui ont été ici exprimées

de personnages stéréotypés, justement on les dépasse

: la servante a le pouvoir de séduction et tombe le patron, qui

commet l'adultère ? C'est la femme. Qui a du désir

sans amour, c'est la femme ? La morale au moins est-elle sauve ? Pas du

tout car pas une once de moralisation en pleine Vienne bourgeoise : d'ailleurs

le scandale éclate.

Je reviens à ma découverte elle-même du texte : ce

qui m'a enchantée, c'est la forme, très ludique. Schnitzler

est un Oulipien avant l'heure, avec ses contraintes d'écriture

: dix scènes / un homme et une femme / AB - BC - CD - DE - EF -

FG - GH - HI - IJ -JA / un rapport sexuel au moins par scène

sous forme de pointillés. Et ça marche du tonnerre de dieu

! Il y a de la légèreté aussi, de l'humour et du

deuxième degré. Par là-dessus :

- voir à la scène une réécriture de la pièce

formidable (écriture, mise en scène, jeu), avec un en plus

une forme artistique inhabituelle (des marionnettes) et, non pas des représentants

de classes sociales variées mais, sans pointillés et avec

des actes sexuels sur scène, des sexualités variées,

y compris homosexualité et échangisme, et avec pour finir

un couple trans attendant un enfant...

- voir à 10 un film féérique, celui de Max Ophüls

en noir et blanc, et le lendemain avec les mordues, celui de Vadim, pétant

de couleurs, plus érotique tout en respectant les pointillés,

scénario d'Anouilh s'il vous plaît, films qui tous deux présentent

une débauche... de talents, de stars, de décors, de costumes

(un vrai défilé, ne parlons pas des chapeaux, un feu d'artifice).

Quels plaisirs, n'en jetez plus ! J'ouvre en très grand, une expérience

multiple unique grâce à Voix au chapitre.

Annick (après la séance)

Pour mon avis sur La Ronde ("Lire

un texte écrit pour le théâtre avant d'avoir vu une

mise en scène est toujours décevant."),

tu as raison : tu peux enlever le "toujours" et le remplacer

par "souvent"...

Laura![]()

J'avais eu de bons retours sur La

nouvelle rêvée de Schnitzler, alors je me suis lancée

dans La Ronde comme à la lecture d'un grand auteur, avec

beaucoup d'espoir et quelques étoiles dans les yeux. Quelle n'a

pas été ma déception quand je suis tombée

sur un écrit qui m'a semblé classique, pas spécialement

déstabilisant, pas spécialement profond non plus (ce n'est

qu'après avoir écouté tous les avis que j'ai trouvé

un plus grand intérêt au livre) ! L'enchaînement des

tableaux me présentaient des personnages aussi risibles les uns

que les autres - surtout les hommes, toujours mal aimables après

l'acte - mais plutôt touchants à partir de la situation du

poète avec l'actrice. J'étais dubitative, j'ai donc lu la

préface (chose que je ne fais

jamais). Elle soutient l'aspect féministe de la pièce, le

renversement des codes etc. Il est vrai que l'actrice réagit avec

le poète et le comte un peu à la manière du soldat

avec la femme de chambre ou la fille, les utilisant pour servir son plaisir

et son ego, dans une sorte de répétition inversée

du début de la pièce. J'y vois une sorte de revanche sur

les hommes. Mais ce que je déplore, c'est que les personnages soient

si clichés, et collent à leur nom censé les décrire.

Mais un passage m'a tout de même bien fait rire : lorsque le mari

tente d'expliquer à sa femme ce qu'une femme adultère doit

ressentir, quelle honte elle doit avoir, quel repentir elle doit exprimer

etc., alors qu'elle (1) ressent tout l'inverse, et (2) en sait plus que

lui sur ce sujet. Aujourd'hui on appellerait cette situation une "mecsplication" :

un homme qui explique à une femme ce qu'elle sait déjà,

sans même supposer qu'elle est déjà renseignée

et sait mieux que lui, car c'est aussi son domaine. La situation peut

être gênante, mais ici, c'est plutôt une des scènes

les plus humiliante de la pièce - pour le personnage masculin -

et c'était purement jouissif.

Certains ont noté l'illustration de la lutte des classes. De mon

côté, j'y ai plutôt vu la tentative de mettre en avant

l'intime, ce qui fonctionnait peut-être pour le début du

siècle, peut-être moins aujourd'hui. Tout est tellement public

que seule la vie quotidienne me semble intime. Point qui me semble tout

de même légèrement "daté" aujourd'hui.

J'ouvre ½.

Lisa![]() (qui

arrive en fin de soirée sans avoir entendu la succession des avis).

(qui

arrive en fin de soirée sans avoir entendu la succession des avis).

Je l'ai lu avec plaisir, mais à chaque fois, je me demandais le

but et l'intérêt. "Tout ça pour ça".

Mais je l'ai lu très premier degré. Je pense que je vais

regarder au moins un des films et ensuite relire le livre. Il ne faut

pas que j'oublie de le resituer dans son époque.

Les questions de tromperie et de désir ne sont pas nouvelles, c'est

en cela que j'ai trouvé cela daté.

Je n'apprends rien.

J'ai aussi du mal avec la lecture de pièces - c'est la première

que je lis (hors lectures scolaires bien entendu).

Cela ne me montre ni le désir ni l'amour. Je trouve que les relations

entre les personnages ne sont pas crédibles, cela paraît

froid et faux.

Claire

Un exemple ! Un exemple !

Lisa

Le mari avec sa femme.

Claire

Y a du second degré par l'excès, de l'humour.

Lisa

Je ne l'ai pas ressenti, je suis restée au premier degré.

Je ne comprends pas ce qu'il veut montrer, ce qui est drôle, ce

qui intéressant.

J'ouvre ¼.

Claire (après la séance)

Je suis sûre que si Sabine avait été là, elle

nous aurait placé trois figures de style correspondant à

la structure de la pièce :

Scène 1 : A rencontre B

Scène 2 : B rencontre C

Scène 3 : C rencontre D

Dites avec facilité, le ton chantant : La Ronde ? Ah oui,

cette pièce fondée sur la concaténation, l'anadiplose

et lépanoadiplose - non ce ne sont pas des maladies de peau...

- Concaténation

: figure qui consiste à enchaîner les propositions d'une

période en reprenant un mot de la proposition précédente

- Anadiplose

: figure par laquelle on reprend le dernier mot d'un vers (ou d'une phrase,

ou d'un membre de phrase) au début du vers (ou de la phrase, ou

du membre de phrase) qui suit.

- L'anadiplose

est proche de l'épanadiplose

dont voici un exemple poétique de Joachim du Bellay tiré

des Antiquités

de Rome :

Comme le champ semé en verdure foisonne,

De verdure se hausse en tuyau verdissant,

Du tuyau se hérisse en épi florissant,

D’épi jaunit en grain, que le chaud assaisonne

|

La

Ronde

|

|

Mademoiselle

Else

|

|

Synthèse

rédigée

par Yolaine

(suivie de 4 avis détaillé sur les deux livres) |

|

Discussion

autour de La Ronde d'Arthur Schnitzler

|

À ce décompte déjà mitigé (Fermé

: Yolaine - ¼ : Chantal, Marie-Odile - ½ : Brigitte, Édith)

pourraient s'ajouter les réticences des absents, qui n'ont pas

voulu lire ce livre, ou qui comme Cindy, n'ont pas réussi à

entrer dans la ronde. Cette donnée n'est certainement pas neutre.

Si les avis sont divergents, un point commun rassemble tout le monde,

l'absence totale au premier abord du plaisir de lecture. Faut-il incriminer

la forme ou le fond ? Celles qui ont eu la curiosité de regarder

les films tirés de cette œuvre (Max Ophüls, 1950, et

Roger Vadim, 1964) ont éprouvé une expérience beaucoup

plus positive. Mais notre propos se concentre sur la pièce de Schnitzler,

et peut-être ne faut-il pas se laisser séduire par le talent

des cinéastes qui lui ont succédé. Il en est de même

pour La (nouvelle) ronde créée à Lyon en 2022

en utilisant des marionnettes et en transposant les jeux de l'amour dans

la société contemporaine. Est-ce que l'absence d'adhésion

vient de l'inculture des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire un

texte en faisant abstraction de la mise en scène ? L'auteur lui-même

ayant qualifié en son temps son œuvre d'insignifiante, nous

n'avons pas eu de scrupule à trouver les dialogues pauvres, sans

profondeur psychologique, et même absurdes avec des répliques

qui ne correspondent pas.

Quelle était l'intention de l'auteur en publiant en 1903 cette

comédie humaine réduite à des stéréotypes,

hommes séducteurs et détenteurs du pouvoir social, femmes

victimes, tous se livrant à des jeux érotiques clandestins

dans une recherche effrénée du plaisir en dehors de tout

jugement moral ? Dans une société déboussolée,

où les femmes étaient frappées par une épidémie

de cas d'hystérie, cette description théâtrale de

la sexualité viennoise, avec ses mensonges et ses refoulements,

fait écho aux études de Freud, contemporain, compatriote

et ami de Schnitzler. Faut-il y voir une œuvre "datée"

dans le contexte crépusculaire d'une Autriche d'avant la catastrophe

du XXe siècle, les prémices d'un féminisme moderne

revendiquant le droit au plaisir et à disposer de son corps, ou

la dimension éternelle et universelle de la pulsion sexuelle, avec

son lot d'incommunicabilité entre hommes et femmes ?

Le regain d'intérêt pour cette œuvre qui se prête

volontiers à des transpositions actuelles témoigne de la

permanence et de la pertinence de son propos, ainsi que des limites de

notre modernité. Elle n'a rien d'universel, elle est datée

et située au cœur de l'Europe contemporaine judéo-chrétienne.

Elle révèle l'infinie tristesse de la sexualité occidentale,

source profonde de la violence qui régit les relations entre les

hommes et les femmes, et qui est aussi à la racine du caractère

belliqueux de notre civilisation. Ni universelle, ni éternelle,

ni inéluctable : l'espoir d'un monde meilleur reste toujours permis.

Brigitte![]() (La

Ronde)

(La

Ronde)

J'ouvre La Ronde ½, car même si le texte est à

la fois simple dans la syntaxe et la construction, j'ai eu du mal à

trouver l'accroche. Mais avec du recul, je dirais "intéressant"

car j'ai pris le temps de me documenter pour tenter de comprendre le choix

de ce livre par Voix au chapitre alors qu'après avoir vu

le film j'avais perdu mon enthousiasme pour lire la pièce de théâtre.

En

effet, j'ai tout d'abord regardé le

film de Roger Vadim, film sensuel mais très soft. De belles

femmes ! Rappelons le grand séducteur qu'était ce cinéaste

! À la différence du livre, la femme ne m'apparaît

pas systématiquement comme victime ! Tournage en 1964 sans doute

provocateur avant mai 68.

Revenons au livre. Le style est simple, la pièce courte et la lecture

rapide... trop facile !? Non car je trouve difficile de lire une pièce

de théâtre sans en voir la mise en scène. Je n'y retrouve

pas un vaudeville : il n'y a pas de rebondissements. La redondance m'ennuie.

Aucune empathie pour les personnages.

Faut-il théoriser sur ces jeux de séduction sera une de

mes questions avant et après la lecture de la pièce de théâtre ?

Pourquoi aujourd'hui plusieurs reprises se font de la pièce ?

120 ans après la parution, le fond de la pièce interroge

le spectateur sur quoi ?

Ronde, danse en duo, scènes de séduction, une femme qui

s'ennuie souvent et ce jeu amoureux se termine par l'acte sexuel (suggéré).

On passe de la rue, aux maisons bourgeoises, au théâtre…

la femme que j'imagine plutôt jeune, mignonne, agréable à

regarder. Souvent elle attend je ne sais quoi… le désir, le

plaisir, la distraction avant… quoi ? Un départ ? Une autre

vie ? Un remède à l'ennui ? Un élan neuf dans sa

vie de couple ? Les scènes sont stéréotypées

et peuvent me lasser. Quelle est la place de l'amour dans la vie sexuelle

? Quelle est la place de la pulsion sexuelle dans ces rencontres ?

L'homme éternel séducteur et la femme victime. Quel cliché !

Je me transpose autant que faire se peut début du XXe. Schnitzler

: homme de culture, auteur juif (ce livre a été brûlé

par les nazis), médecin ORL de formation, vivant à Vienne

à la fin de l'empire austro-hongrois, ami de Freud. Intéressant

à lire : l'article "Freud

et Schnitzler".

Dans mes recherches je trouve juste ceci : "À chaque époque

son art, et à l'art sa liberté". Cette maxime est

gravée sur le fronton de la Sécession - bâtiment contemporain

de Schnitzler. La Sécession est un groupement artistique à

Vienne. La Ronde sera censurée un an après sa sortie

en 1903… Est-ce que l'auteur veut s'affranchir de la morale et poser

des questions existentialistes en se cachant derrière des scènes

frivoles ?

Pas facile de faire des liens… Lors de cette lecture je me sens bien

trop loin des mouvements féministes actuels, des droits de la femme,

de la reconnaissance et du respect qui s'amorcent concernant les diverses

identités sexuelles. Et… c'est peut-être là une

réponse : la culture participe à l'évolution du droit

à l'amour et au désir, au plaisir dans la différence

et le respect. Sans faire de politique je souhaite que ce soit vrai et

durable…

J'ai lu qu'une reprise

récente de la pièce sur les scènes parisiennes

s'est faite par le jeu de marionnettes. Je suis curieuse. Qui est la marionnette

: l'homme ou la femme ? Ou le couple ? Qu'en penserait l'auteur ? Quelle

symbolique y voir ?

Brigitte (Mademoiselle

Else)

Je n'ai pas lu la nouvelle mais regardé

la mise en scène au

théâtre : superbe et émouvant monologue de l'actrice

Alice Dufour

!

Else, altière jeune fille se confie sans pudeur sur son désir

refoulé, découvre sa beauté, son pouvoir de séduction

mais aussi l'humiliation. L'auteur habilement retient le spectateur :

le désir devient mortifère et l'idée d'un suicide

passe et repasse jusqu'à… emporter Else contre sa volonté.

Magique !

Chantal![]() (La

Ronde)

(La

Ronde)

Je m'y suis reprise à trois fois pour, enfin, en finir avec cette

lecture pénible.

Pourtant une écriture de… allez… de CE 2...

Simple, comme dit l'auteur lui-même "sans grande portée

littéraire", le moins qu'on puisse dire.

Une originalité tout de même, cette ronde qui fait penser

aux cercles circassiens que Marie Odile, grande danseuse bretonne, connaît

bien... : on change de cavalier tout le temps… pour trouver le bon

!

En mise en scène, pièce VUE et non LUE, je pense que ce

doit être bien.

Ce que j'ai détesté, c'est le manque de psychologie dans

ses personnages. L'important, c'est d'arriver le plus vite possible à...

aux points de suspension !! Et hop, c'est fait, on va voir ailleurs.

Et ses personnages de femmes ! Eh bien ! Soumises (fille, femmes de chambre),

nunuches et coupables (femme mariée adultère), gnangnan

(la femme avec son mari). Quels portraits !

Une seule à "osé" se moquer de son amant pitoyable

qui n'y arrive pas, et va chercher Stendhal à son secours ! Là,

j'ai ri !

Mais après notre longue discussion, passionnante, je me suis dit

qu'il a voulu nous montrer son monde, sa société.

Donc je lui accordé ¼ pour cette ronde.

Chantal![]() (Mademoiselle

Else)

(Mademoiselle

Else)

Là, j'ai adoré cette nouvelle !

Une prouesse de l'auteur : dans un temps très très court,

son personnage, jeune fille adolescente, doit prendre une décision

impossible : se montrer nue devant un vieux barbon pour éviter

la prison à son père escroc… - marché imposé

par sa mère !

Et, en moins de 100 pages, on entre littéralement dans l'esprit

d'Else : on ressent son affolement, un tourbillon de pensées l'envahit

! Le choix impossible, l'amour-haine pour son père, idem pour sa

mère qu'elle juge bête et aveugle, le jeune homme "faune"

qu'elle désire, son cousin Paul également, le mont Cimone

si beau au coucher du soleil, ses émois, "je

suis dévergondée, pas une putain", l'admiration

de son propre corps si beau, son dégoût pour l'homme à

qui sa mère lui demande de se vendre... tout lui passe par la tête

! Il nous embarque vraiment dans

cette torture mentale.

Et la chute ! Je n'y croyais pas, et pourtant la seule issue pour cette

gamine.

Cette Mademoiselle Else, je l'ouvre en grand.

Edith![]() (La

Ronde)

(La

Ronde)

Lecture très rapide du texte La

Ronde,

au même rythme dirait-on que les échanges entre les personnages.

Pas vraiment intéressée par les dialogues et à peine

je souris à certaines situations.

Et… j'arrive à la fin du texte presque essoufflée,

bien que lisant avec les yeux, j'aurais pu lire à haute voix, cela

m'arrive parfois. Contente d'en avoir fini avec ce texte peu engageant

à la réception, ET POURTANT !

Plaisir du texte quasi nul, MAIS je reconnais que ces tableaux de rencontres

du "désir" homme/femme et sous la forme choisie - celle

de vifs et rapides dialogues -, appelleront des commentaires et des analyses.

Il est évident que la femme actuelle (moi) et de mon époque

ne peut que sourire à la forme et plus encore au fond. Manque certainement,

pour en apprécier le tout, le JEU (si important) et la mise en

scène du texte qui fit à son époque scandale comme

précisé. (J'apprécie aussi Feydeau). C'est aussi

la petite excitation de lecture qui m'a séduite dans l'imposition

du choix du livre. Au premier abord, pas trop motivée par le choix,

mais texte dit "scandale" cela motive ! Je vais me contenter

film

de Max Ophüls, film que j'avais vu dans les années

de sa sortie - années 50 (!), à peine croyable, et étonnamment,

je me suis souvenue du thème musical "tournent tournent

mes personnages" !!!! J'en suis ébahie.

Les personnages de femmes sont un peu "datés" dans leurs

fonctions assignées, sociologiquement datées (début

de siècle précèdent) certes, mais je pense vraies

dans les ressorts psychologiques ainsi : la fille (la putain ?), la femme

de chambre (la fausse naïve ?), la jeune femme (la maitresse

"prudente" ?) si peu amoureuse du jeune homme qui s'exclamant

en lui-même "enfin me voilà l'amant d'une femme du

monde !" comédie mondaine… comédie humaine

et qui "roule" jusqu'à la fin de la pièce.

La femme rouée faussement intriguée par les "détours"

de son mari épiloguant sur la femme parfaite - la sienne donc -

cette dernière, faussement jalouse, pour obtenir un rapport amoureux,

etc., comme une ronde, l'un des personnages donnant la main du désir

à l'autre et dans une ronde sans fin. Un manège théâtral

léger et sans conséquence, rien que le plaisir de l'échange

superficiel dans sa forme, mais agent obligatoire pour la "conclusion"

du désir évoqué… mais, si vrais quant à

l'actualité des jeux sociaux et inconscients et par les mouvements

du cœur des individus, quelle qu'en soit l'époque et décrits

ici avec perspicacité. En tout cas pour les individus d'Europe

il me faut le préciser (plus universel ? Mutations actuelles ?).

La grisette nom donné aux filles "faciles" et un peu

enfant. Bref tous ces portraits n'ont de légers que la forme. Une

vérité de caractère s'exprime sous les scènes

de "drague" comme on le dirait à présent. La femme

succombe chaque fois sans vraiment être dupe du manège de

l'homme, se fait prier et désirer et cède…sans plaisir

?

L'auteur est contemporain de Freud et d'après les informations

il y eut une correspondance. Curiosité d'y aller voir ? Brève

lecture d'un auteur à découvrir. Spectacles non vus c'est

dommage. Signe d'une actualité toujours présente. Notre

époque n'a plus guère de tabous et c'est tant mieux.

Edith![]() (Mademoiselle Else)

(Mademoiselle Else)

Je commence Mademoiselle Else : plus de goût pour ce livre.

Terminé Mademoiselle Else que j'ouvre en grand. Moins daté

que La ronde dans la description des personnages ; le portrait

et les mouvements du psychisme de Else sont prodigieusement décrits.

Ravissement de lecture.

Marie-Odile![]() (La

Ronde)

(La

Ronde)

J'ouvre ¼ : je trouve que lorsqu'on connaît le sujet et la

forme du texte, sa lecture n'apporte pas grand-chose. Les dialogues sont

assez insignifiants et de l'avis même de l'auteur "sans grande

portée littéraire".

Les scènes de "séduction" se succèdent

de façon assez répétitive : l'un veut, l'autre pas,

puis les pointillés du passage à l'acte, puis séparation.

Toujours l'hypocrisie, la clandestinité, le mensonge. Rien de valorisant

ni pour les hommes ni pour les femmes.

J'ai remarqué quelques récurrences sans doute insignifiantes

aussi :

- L'un croit voir dans l'autre quelqu'un d'autre, déjà rencontré.

- Les femmes ont souvent une obligation de retour vers la mère,

le mari, la patronne, ce qui est peu fréquent chez les hommes (sauf

soldat).

- Toujours la peur que la porte s'ouvre que quelqu'un vienne.

- Importance du lieu, intérieur ou extérieur. Des remarques

fréquente sur l'ombre, la lumière.

- Peut-être intéressant : les passages du vouvoiement au

tutoiement en fonction du moment plus que de la classe sociale, par exemple

lorsque l'officier enlève son sabre. Parfois on passe du tutoiement

au vouvoiement. Ces hésitations correspondent peut-être à

ces relations irrégulières.

Les femmes ne sont pas bien considérées par les hommes.

Le mari accuse la Grisette de dévoyer un homme marié ! Le

poète dit "C'est si beau quand vous êtes bête".

Il semblerait d'après la préface qu'elles évoluent

cependant au cours de la pièce... Ma lecture n'a pas été

assez attentive pour en juger.

Peut-être que tout cela n'a pas vraiment de sens et que ce qui en

ressort c'est le dérisoire, l'absurde: "Je n'ai aucune

idée du but de ma vie" dit une femme.

Cependant l'auteur semble avoir une idée du but de son œuvre

qui "jettera sans doute un jour singulier sur certains aspects

de notre civilisation." On peut y voir la critique d'un monde

qui tourne en rond, sans perspectives, sans évolution véritable,

quelque chose de fermé finalement, de bouclé. Cette critique

de la bourgeoisie me semble quand même audacieuse pour l'époque

en raison de la place faite à la sexualité.

Marie-Odile

(Mademoiselle Else)

Je n'ai pas lu le texte. Mais j'ai beaucoup aimé l'interprétation

de cette

œuvre par Alice Dufour. Sa beauté, son jeu, l'expression

de son visage, innocent, intrigué, perplexe, troublé, toujours

subtil, m'a accrochée ainsi que les beaux costumes, les décors,

et les choix musicaux. Seule la fin m'a semblé un peu longue.

| Repères chronologiques |

- La vie (1862-1931) et l'œuvre

de Schnitzler sont présentées

par la traductrice de La Ronde, Anne Longuet Marx ›

ICI

Une autre présentation détaillée sur le site

des éditions Sillage, à consulter › LÀ

- L'histoire de

la pièce La Ronde (et de ses scandales) en Allemagne

et Autriche, ainsi qu'en France, est également retracée

par la traductrice de La Ronde, à lire › ICI.

Voici juste le tout début de l'histoire de la pièce :

› en 1896, Schnitzler entame la rédaction

de La Ronde (Reigen)

› en 1900, il fait imprimer 200 exemplaires de La Ronde à

compte d’auteur

› en 1903, La Ronde est publié à 40 000 exemplaires.

La publication de La Ronde à

Vienne et à Leipzig fait scandale.

La publication de La Ronde à

Vienne et à Leipzig fait scandale.

En 1904 : interdiction de La Ronde

à Berlin.

Karl Zieger analyse en détail ce qui se passera

ensuite à Vienne : "Reigen

(La Ronde) d’Arthur Schnitzler : chronique d'un scandale… politique",

intervention dans un colloque "Théâtre

et scandale", 2018.

| La Ronde au théâtre, au cinéma et à l'opéra |

•Au

théâtre

- À Paris en 1922, une première représentation a

lieu à la Galerie de la Licorne, probablement par une troupe d’amateurs,

dans une mise en scène d’une traduction de Sidersky qui n’a

pas été autorisée par Schnitzler, et ce peu après

l'interdiction en 1921 de La Ronde interdite en Autriche pour trouble

à l'ordre public.

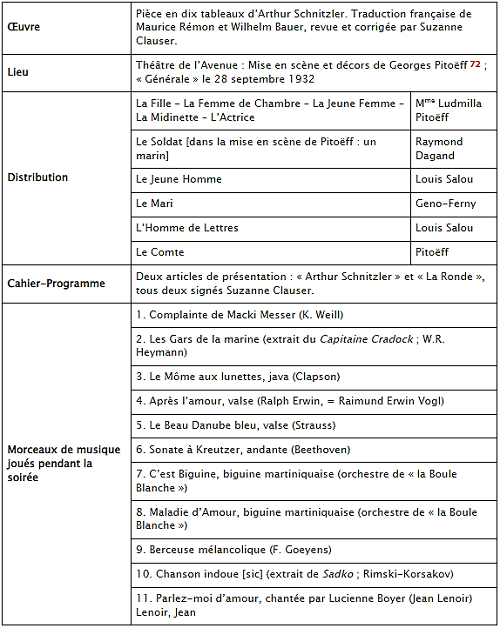

- En 1932, mise en scène de Georges Pitoëff au Théâtre

de l’Avenue, pour cent représentations, traduction de Rémon

et Bauer revue par Suzanne Clauser. Ludmilla Pitoëff, épouse

du metteur en scène, joue tous les personnages de femmes ; chacun

des dix dialogues a sa musique précisée :

(tableau publié par Karl

Zielger)

- Nous

avons vu ensemble une adaptation contemporaine

de la pièce, La

(nouvelle) ronde par Johanny Bert et le Théâtre de

Romette, Scène

nationale de Malakoff.

- Certains ont pu voir en

2017 à la Comédie française la mise

en scène d'Anne Kessler de la pièce que nous avons lue.

- Et les plus anciens d'entre nous auraient pu voir la mise

en scène d'Alfredo Arias à l'Odéon en 1987.

- Aucun d'entre nous n'a (encore) vu la pièce

de Werner Schwab,

dramaturge autrichien, au titre intriguant : La

Ravissante Ronde du ravissant Monsieur Arthur Schnitzler, L'Arche,

2000.

• Au

cinéma

Evoquons trois adaptations :

- Nous avons visionné La

Ronde, film de Max

Ophüls (1950), adapté de la pièce, avec Anton Walbrook

(le meneur de jeu), Simone Signoret (Léocadie, une prostituée),

Serge Reggiani (Franz, le soldat), Simone Simon (Marie, la femme de chambre),

Daniel Gélin (Alfred, le jeune homme), Danielle Darrieux (Emma

Breitkopf, la femme mariée), Fernand Gravey (Charles Breitkopf,

le mari d'Emma), Odette Joyeux (Anna, la Grisette), Jean-Louis Barrault

(Robert Kuhlenkampf, le poète), Isa Miranda (Charlotte, la comédienne),

Gérard Philipe (le comte).

- Nous avons également visionné

La Ronde,

réalisé par Vadim en 1964, scénario de Jean Anouilh,

avec Marie Dubois, Claude Giraud, Valérie Lagrange, Anna Karina,

Jean-Claude Brialy, Jane Fonda, Bernard Noël, Maurice Ronet, Jean

Sorel, Catherine Spaak.

vod 2,99€

- Dans

360, réalisé en 2011 par

Fernando Meirelles, réalisateur brésilien, il s'agit d'histoires

d'amour entre différentes personnes dans divers pays où

leurs destins se rejoignent à Vienne, Paris, Londres, dans le Colorado,

à Berlin, avec notamment Anthony Hopkins.

•

A l'opéra

Le compositeur belge Philippe Boesmans

a créé un opéra, Reigen,

à partir de la pièce, sur un livret du metteur en scène

suisse Luc Bondy, créé en 1993 à Bruxelles, jouée

par la suite en France.

| Traduction et réception de Schnitzler en France |

• Traducteurs

La première :

- œuvre narrative de Schnitzler traduite fut Mourir

(Sterben)

dès 1895, par Gaspard Vallette, puis par Alzir

Hella (qui fut très proche de Zweig) et Olivier

Bournac

- œuvre théâtrale sera La Compagne (Die

Gefährtin) par Maurice

Vaucaire, lui-même auteur dramatique : une pièce en un

acte, créée à Vienne en 1899 et qui sera jouée

quatre fois en 1902 au Théâtre Antoine.

Les traducteurs sont nombreux : Caroline Alexander, Wilhelm Bauer, Olivier Bournac, Henri Christophe, Robert Dumont, Philippe Forget, Pierre Gallissaires, Alzir Hella, Paule Hofer-Bury, Maurice Rémon, Gérard Rudent, Brigitte Vergne-Cain, Anne Longuet Marx...

Suzanne Clauser et Dominique Auclères méritent

un traitement particulier : tout d'abord parce qu'elles ne font qu'une...

Suzanne Clauser, au moment où elle s'est présentee chez

Schnitzler en 1928 (voir le récit

de sa rencontre) pour lui demander le droit de traduire ses œuvres

en français, n’avait aucune expérience et pour seule

compétence le fait d’être parfaitement

bilingue. C’est sans doute grâce aux relations professionnelles

de son frère banquier qu’elle réussira à publier

ses premières traductions de nouvelles de Schnitzler dans l’hebdomadaire

à grand tirage Gringoire (huit nouvelles rien qu’en

1929 et 1930). Par la suite, elle accomplira un travail considérable

pour la connaissance de l’œuvre de l’écrivain en

France, même si on peut se demander dans quelle mesure ses traductions

ont contribué à faire de Schnitzler un "écrivain

français". Elle est aujourd’hui critiquée pour

ses traductions "ciblistes" qui frôlent parfois l’adaptation,

ce qui, à son époque, était fréquent (relate

Karl Zieger dans "Passeurs

et intermédiaires de Schnitzler en France : essai d’une typologie

des agents du transfert", Germanica, n° 52, 2013).

Elle fut vraiment très proche de Schnitzler et devint journaliste

au Figaro.

|

Précisons au passage que les

sourciers prennent

le parti d’une traduction littérale, dans le plus total

respect du texte source et original,

parfois au détriment du sens dans la langue cible ; ils sont

aussi définis comme étant littéralistes. Ils

cherchent avant tout à coller au plus près au texte

de base, sans adaptation qui pourrait aider à la compréhension.

Les ciblistes, par opposition, cherchent

à faire primer le sens du texte traduit, le texte cible,

quitte à se démarquer légèrement d’une

traduction littérale. Dans le cadre d’une traduction,

les ciblistes privilégient la compréhension du texte

produit plutôt que le respect à la lettre du texte

source. |

Enfin, la dernière traduction de La Ronde datant de 2016, a pour auteure une descendante de Karl Marx ! Anne Longuet Marx est l'arrière-arrière-petite-fille de Karl Marx. Elle est également fille d'un couple d'artistes Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet. Dans sa préface, dédiée à son père, une note dès la première page signale la sculpture de son père, intitulée... La Ronde, de 1950. Elle est par ailleurs maîtresse de conférences à Paris 13 en littérature comparée.

Voyons la différence entre trois traductions de

la première scène :

| Reigen, Wiener Verlag, 1903 |

| Die Dirne und

der Soldat. Spät abends. An der Augartenbrücke. SOLDAT kommt pfeifend, will nach Hause. DIRNE. Komm, mein schöner Engel. SOLDAT wendet sich um und geht wieder weiter. DIRNE. Willst du nicht mit mir kommen? SOLDAT. Ah, ich bin der schöne Engel? DIRNE. Freilich, wer denn? Geh, komm zu mir. Ich wohn gleich in der Näh. SOLDAT. Ich hab keine Zeit. Ich muß in die Kasern! DIRNE. In die Kasern kommst immer noch zurecht. Bei mir is besser. |

| La ronde, trad. Maurice Rémond, Wilhelm Bauer, révisée par Suzanne Clauser, Stock, 1931 |

| Le soldat, la

fille

LE SOLDAT, arrive en sifflant. Il rentre au

quartier. |

| La Ronde, trad. Henri Christophe, Actes Sud, 1987 |

| La prostituée

et le soldat Tard le soir. Au pont de l'Augarten. Le soldat approche en sifflotant, va regagner ses quartiers. LA PROSTITUÉE. Viens, mon bel ange. (Le soldat se retourne, puis passe son chemin.) Ça ne te dit pas ? LE SOLDAT. Ah, c'est moi le bel ange ? LA PROSTITUÉE. Qui veux-tu que ce soit ? Viens, j'habite tout près. LE SOLDAT. Je n'ai pas le temps. Faut que je rentre à la caserne. LA PROSTITUÉE. Tu y seras toujours assez tôt. Chez moi, c'est mieux. |

| La Ronde, trad. Anne Longuet Marx, Folio théâtre, 2016. |

| La fille et le

soldat Tard le soir. Au pont d'Augarten. LE SOLDAT, passe en sifflant, veut rentrer chez lui. LA FILLE. Viens, mon bel ange. LE SOLDAT, se retourne et reprend son chemin. LA FILLE. Tu veux pas venir avec moi ? LE SOLDAT. Ah, c'est moi le bel ange alors ? LA FILLE. Pour sûr, qui donc sinon ? Allez, viens chez moi. J'habite tout près d'ici. LE SOLDAT. J'ai pas l'temps. Faut que j'rentre à la caserne ! LA FILLE T'y seras toujours assez tôt, à la caserne. Chez moi, c'est mieux. |

•

La réception de Schnitzler en France

La diffusion de son œuvre en France a varié tout au long du

XXe siècle. Karl Zieger montre dans un ouvrage (en ligne) que son

image s’est fixée à des visions superficielles, voire

erronées de son œuvre : il est considéré comme

le représentant du mouvement littéraire et artistique "Jeune

Vienne", caricaturé dans sa légèreté,

ou encore comme un "maître de la petite forme", ou un

illustrateur des théories de Freud : des lectures qui négligent

la variété, l’universalité et la modernité

de son œuvre.

Voir pour des détails, un très intéressant ouvrage

en ligne : Arthur

Schnitzler et la France 1894-1938 : enquête sur une réception

Presses universitaires du Septentrion, 2012.

Plusieurs éléments ont rééquilibré

cette image réductrice :

- une vague de (re)traductions, après la mort en 1981 de Suzanne

Clauser alias Dominique Auclères, titulaire des droits exclusifs

de la traduction de son œuvre de 1930 à 1981

- le succès, en 1986, de l’exposition

du Centre Pompidou

"Vienne, 1880 - 1938, la naissance d'un siècle",

qui suscite un enthousiasme nouveau pour cet auteur (titre du catalogue

: Vienne

1880-1938 : l’apocalypse joyeuse)

- en 1999, le film Eyes

Wide Shut de Kubrick, adaptation controversée de la Traumnovelle

(voir Audrey Giboux, "De

quelques lectures de Schnitzler dans la critique consacrée à

Eyes Wide Shut", Germanica, n° 52, 2013)

- l’inscription de La Nouvelle rêvée au programme

de littérature comparée "Fictions de l’intime"

de l’agrégation de Lettres en 2001-2003... (mention spéciale

pour Sabine).

| Les livres de Schnitzler disponibles en français |

•Nouvelles

et romans

Un texte célèbre a eu plusieurs traducteurs :

›

Mademoiselle Else, trad. Clara Katharina Pollaczek, Stock, 1926

› Mademoiselle

Else, trad. Dominique Auclères, Stock, 1980

› Mademoiselle

Else, trad. Henri Christophe, préface

Roland Jaccard, Livre de poche, 1993

› Mademoiselle

Else, trad. Jean-Jacques Pollet, Flammarion, 2011

› Mademoiselle

Else, Michèle Harmard, éd. bilingue, Portaparole,

2018

- Vienne

au crépuscule, trad. Robert Dumont, Stock, 2000.

- Madame Béate

et son fils, trad. Olivier Bournac et Alzir Hella, 1928 ;

Madame

Béate et son fils, Stock, 1985.

- Thérèse,

trad. Dominique Auclères, Albin Michel, 1936 ; Livre de poche,

1991.

- La

Pénombre des âmes, trad. Dominique Auclères,

Stock, 1929.

- Berthe Garlan,

trad. Dominique Auclères, Stock, 1981.

- Mourir,

trad. Robert Dumont, Stock, 1986.

- L'étrangère,

trad. Dominique Auclères, Stock, 1993 ; trad. Pierre Gallissaires,

10/18, 1988.

- Les Dernières

Cartes, trad. Brice Germain, éd. Sillage, 2009.

- Le Lieutenant Gustel, trad. Dominique Auclères, Calmann-Lévy,

1983 ; Le Sous-lieutenant

Gustel, trad. Maël Renouard, éd. Sillage, 2009.

- Le

Retour de Casanova, trad. Maurice Rémon, Attinger, Suisse,

1930 ; 10/18, 1987 ; Les Belles Lettres, 2013.

- Gloire

tardive, trad. Bernard Kreiss, Albin

Michel, 2016 ; Livre poche, 2017.

- Traumnovelle est une nouvelle que l'on retrouve sous plusieurs

formes et titres :

› elle a inspiré Kubrick pour le film Eyes Wide Shut

: Eyes wide shut

› Rien qu'un

rêve, trad. Dominique Auclères, Pocket, 1999 : la

nouvelle est suivie du scénario de Stanley Kubrick et Frédéric

Raphaël

› La

Nouvelle rêvée, trad. Philippe Forget, Livre de

poche, 2002

› adaptée

en roman graphique : Nouvelle

de rêve, adaptation par Jakob Hinrichs, trad. Jörg

Stickan, suivie du texte intégral de la nouvelle, trad. Pierre

Deshusses, éd. Le Nouvel Attila, 2014.

› Double

rêve, trad. de Pierre Deshusses, Rivages, 2010.

Et aussi :

- Romans

et nouvelles : tome 1 (1885-1908), trad. de Maurice Rémon,

Wilhelm Bauer, Suzanne Clauser, Dominique Auclères, Robert Dumont,

Philippe Forget et Pierre Gallissaires, Le Livre de Poche, 1994

- Romans

et nouvelles : tome 2 (1909-1931), trad. de Dominique Auclères,

Henri Christophe, Philippe Forget, Pierre Gallissaires, Alzir Hella, Olivier

Bournac, Paule Hofer-Bury, Maurice Rémon, Brigitte Vergne-Cain

et Gérard Rudent, Le Livre de Poche, 1996.

•Pièces

- Anatole,

suivi de La Compagne, trad. de Maurice Rémon et Maurice

Vaucaire, Stock, 1913 (autres traductions : Dominique Auclères,

in Le Théâtre d’Arthur Schnitzler, Le Livre de poche,

1975 ; Henri Christophe, Actes Sud, 1989).

- L’Appel

de la vie, trad. de Frédéric Lohest, Actes Sud,

1999.

- Au

perroquet vert, trad. de Marie-Louise Audiberti et Henri Christophe,

Papiers, 1986.

- Le

Chemin solitaire, trad. de Michel Butel, Actes Sud, 1989.

- Comédie

des mots [contient L’Heure des vérités, La

Grande Scène, La Fête de Bacchus], trad. de Gabriel Brennen

et Henri Christophe, Actes Sud, 1989.

- La

comédie des séductions, trad. de Henri Christophe,

Actes Sud, 1995.

- Heures

vives [contient Heures vives, La Femme au poignard, Les Derniers

Masques, Littérature], trad. de Henri Christophe, Actes Sud, 1990.

- Interlude,

trad. de Caroline Alexander et Henri Christophe, Actes Sud, 1991.

- Le

Jeu de l’amour et du vent, trad. de Henri Christophe, Actes

Sud, 2005.

- Le

Jeune Médard, trad. de Michel Trémousa, Actes Sud,

1996.

- Les

Journalistes, trad. de Caroline Alexander, Actes Sud, 1991.

- Liebelei,

trad. de Suzanne Clauser, La Petite Illustration, n° 648, 1933 (nouvelle

traduction de Jean-Louis Besson, Actes Sud, 1989).

- Marionnettes

[contient Le Marionnettiste, Cassian le Téméraire, Au Grand

Guignol], trad. de Henri Christophe, Actes Sud, 1992.

- Professeur

Bernhardi, trad. de Henri Christophe, Actes Sud, 1994.

- Terre

étrangère, trad. de Michel Butel et Luc Bondy, Nanterre,

Éditions Nanterre-Amandiers, 1984.

Quatre traductions sont disponibles

actuellement de La Ronde :

- La

Ronde, trad. Maurice Rémond, Wilhelm Bauer, révisée

par Suzanne Clauser, Stock, 2002, rééditon de la

traduction de 1912

- La

Ronde, trad. Henri Christophe, Actes Sud, 1987

- La

Ronde, trad. Élise Arpentinier, l'œil du prince, 2010

- La

Ronde, trad. et préface

Anne Longuet Marx, Folio théâtre, 2016.

•

Aphorismes

- Relations

et solitudes, trad. de Pierre Deshusses, Rivages, 1988.

- La

Transparence impossible, trad. de Pierre Deshusses, Rivages, 1990.

•

Autobiographie

- Une

jeunesse viennoise, , trad. de Nicole et Henri Roche, Hachette,

1987, rééd. Livre de poche

- Journal

(1923-1926), trad. Philippe Ivernel, Rivages, 2009

•

Correspondance

- Lettres

aux amis 1886-1901, trad. de Jean-Yves Masson, Rivages, 1991.

-Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Correspondance,

trad. de Gisella Hauer et Didier Plassard, Rivages, 1991.

- Freud, Correspondance.

| Freud et Schnitzler |

•

Ils copinent à distance

rthur Schnitzler est lui aussi de formation médicale, oto-rhino-laryngologiste

comme son père, qui fut célèbre par son invention

du laryngoscope et sa clientèle d'actrices et de chanteuses d'opéra

.

Freud et Schnitzler, bien qu'habitant tous deux Vienne, ne se sont rencontrés

que tardivement, mais ils ont lus leurs publications respectives et se

sont écrits.

On connaît deux lettres écrites par Freud à Schnitzler

:

- l'une de mai 1906 répond aux vœux que lui a adressés

Schnitzler pour son cinquantième anniversaire : Freud exprime son

admiration et son étonnement pour "la conformité

profonde de [nos] conceptions" dans les problèmes psychologiques

et érotiques

- dans l'autre lettre

du 14 mai 1922, Freud s'adresse à Schnitzler pour son soixantième

anniversaire : il avoue avoir évité de converser avec lui

"par une sorte de crainte de rencontrer [mon] double"

Après cette lettre, la réponse de remerciements de Schnitzler

sera suivie d'une invitation à dîner, le 16 juin 1922, dans

la famille Freud. L'année précédente, Anna Freud

avait été durant quelques mois la préceptrice de

sa fille, Lili Schnitzler.

•

Passage à l'acte...

Lors de cette première rencontre, la conversation

porte sur leurs expériences communes à l'hôpital et

pendant le service militaire. Freud lui montre sa bibliothèque,

avec ses propres livres et leurs traductions, ainsi que les essais de

ses étudiants, les différents objets de sa collection d'antiquités,

puis lui offre une belle édition de ses dernières conférences.

En fin de soirée, il raccompagne l'écrivain chez lui, ce

qui représente une bonne marche depuis la Berggasse jusqu'à

l'adresse plus excentrée de Schnitzler : "Notre entretien

devient plus amical et plus personnel ; sur l'âge et la vieillesse",

ajoute Schnitzler dans son Journal, en précisant qu'ils

évoquent ensemble une pièce d'Ibsen, Solness

le constructeur.

Ils se retrouvent en août

au Salzberg où les Freud passent leurs vacances. Bien que Freud

soit un mycologue averti, Schnitzler refuse de goûter aux champignons

cueillis, racontant avec humour dans une lettre à son fils Heini

à Berlin qu'il n'a pas voulu contribuer à une anecdote littéraro-historique

en s'empoisonnant dans la cuisine des Freud !

Leur rencontre suivante aura lieu à Vienne en décembre 1923 :

Freud vient de subir une intervention chirurgicale sur la mâchoire

et son chirurgien n'est autre que le beau-frère de Schnitzler,

Marcus Hajek. Ils se revoient à d'autres reprises, et notamment

en 1926 au sanatorium, où Schnitzler rend deux visites à

Freud convalescent, se disant impressionné par ses souffrances.

Bien qu'il soit plus jeune de six ans, Schnitzler est mort avant Freud,

en 1931.

(D'après l'article "Freud et Schnitzler" où Josiane Rolland évoque leur correspondance et leurs rencontres, Libres cahiers pour la psychanalyse, n° 25, 2012)

|

Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme

au rejet :

|

||||

| |

||||

|

à

la folie

grand ouvert |

beaucoup

¾ ouvert |

moyennement

à moitié |

un

peu

ouvert ¼ |

pas

du tout

fermé ! |

![]() Nous écrire

Nous écrire

Accueil | Membres

| Calendrier | Nos

avis | Rencontres | Sorties

| Liens