|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quatrième de couverture :

“Placé du côté de la légèreté,

du sourire, le roman de Pouchkine est unique dans la littérature

russe : il n’apprend pas à vivre, ne dénonce pas,

n’accuse pas, n’appelle pas à la révolte, n’impose

pas un point de vue, comme le font, chacun à sa façon, Dostoïevski,

Tolstoï, ou, plus près de nous, Soljénitsyne et tant

d’autres, Tchekhov excepté…

Eugene

Oniéguine, trad. Nata Minor, annexes

et notes de Léonid et Nata Minor, Points Poésie, 2018 Alexandre Pouchkine (1799-1837) est un poète, auteur, dramaturge et romancier russe. Il est notamment l’auteur de La Dame de pique, du Convive de pierre et de La Demoiselle Paysanne. "La littérature russe est née avec

Pouchkine." |

Alexandre Pouchkine (1799-1837)

| ||||||||||||||||||||

|

Les

18 cotes d'amour des groupes parisien et breton |

Des infos autour du livre ›en bas de page.

LIEN AVEC NOTRE SÉANCE PRÉCÉDENTE

Voici un lien tout trouvé

avec notre séance africaine

: Kidi Bebey, invitée spécialiste qui était avec

nous la fois dernière, est l'auteure d'une série publiée

dans Le Monde Afrique l’été 2022 où elle

demande à un écrivain "du continent" quels sont

les ouvrages qui l’ont le plus marqué.

Parmi "les

trois livres qui l’ont marqué", le romancier camerounais

au prénom prédestiné Eugène Ebodé commence

par Eugène Onéguine : "Parce

qu’il me parle tout le temps. Pouchkine produit une sorte d’extension

prémonitoire de lui-même avec ce livre qui raconte presque

sa vie. Eugène Onéguine est l’histoire d’un

duel entre un poète et son ami et rival. Ils sont amoureux de la

même femme. Le poète va mourir lors du duel… et on sait

que Pouchkine est mort de la même façon. Mais dans Eugène

Onéguine, ce qui est extraordinaire à mes yeux, c’est

qu’il chante son Afrique, le continent avec lequel il a un lien ombilical,

on ne le sait et ne le dit jamais assez [né à Moscou

en 1799 dans une famille de la noblesse russe, Pouchkine était

l’arrière-petit-fils d’un Africain dénommé

Abraham Hannibal]. Je connais des extraits de ce roman par cœur.

Par exemple, il écrit :

La liberté me viendra-t-elle ?

Il est temps, j’ai hâte de fuir

Quand passe un vaisseau, je l’appelle

Avec lui je voudrais partir

Quand donc commencera ma quête/

Parmi les vagues, les tempêtes ?

Quand donc braverai-je le vent ?

Oui ! Tout quitter ! Il est grand temps

Quitter ces rives ennuyeuses

Me réfugier dans le lointain

Et là, sous mon ciel africain

Regretter la Russie ombreuse

Où j’ai souffert, où j’ai aimé

Et où mon cœur j’ai inhumé.

Tout au long de ma vie, je reviens sans cesse à ce texte !"

(8 autres auteurs africains indiquent à Kidi Bebey quatre livres qui les ont marqués : Beata Umubyeyi Mairesse, Nétonon Noël Ndjékéry, Emmanuel Dongala, Abdourahman Waberi, Hemley Boum, Chika Unigwe, Tanella Boni, Yamen Manai.)

POUCHKINE, FANNY ET LE CHAMPAGNE

Pouchkine a consacré un certain nombre de poèmes au champagne

Aÿ. Dans Eugène Onéguine, il évoque "le

vin sacré pour le poète, Le Moët ou le Veuve

Cliquot". Et justement, Fanny, qui fête ce soir ses

dix ans à Voix au chapitre, a apporté deux bouteilles du

vin sacré...

NOS AVIS SUR Eugène Onéguine

Manuel![]()

![]()

![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Nous avions Claire et moi assisté à une rencontre avec André

Markowicz pour son Dictionnaire amoureux de Pouchkine. À

la fin de la rencontre, il nous avait récité les premiers

vers d'Eugène Onéguine, en russe, puis en français :

magique ! Je me suis également souvenu de la datcha de Tourguéniev

(lu

l'an dernier) visitée par plusieurs d'entre nous à Bougival.

J'ai appris pendant la visite qu'il y avait un mouvement proeuropéen

en Russie au XIXe : Tourguéniev et Pouchkine en faisait partie,

mais pas Dostoïevski. Ces deux événements ont nourri

ma lecture et relecture (oui je relis !).

Pouchkine me fait plonger dans la Russie du XIXe ! Et ce n'était

pas gagné, au regard de la forme en vers et grâce à

la traduction de A. Markowicz ! Ah les bals, ah les dîners, ah les

saisons, ah la neige, ah la vie à la campagne !

Certains vers me sont restés obscurs, mais j'ai essayé de

passer. Je suis subjugué par la culture de Pouchkine : il n'avait

peut-être que cette activité - celle de lire. Les références

sont nombreuses, Wiki a été mon compagnon de lecture, mais

cela n'a pas empêché mon plaisir de découverte.

La préface et la postface sont remarquables. Je cite Markowicz :

"Sous un régime

où la censure était toute puissante, insérer dans

un roman une chronique historique ou un tant soit peu politique était

de toute façon impossible, même si l'œuvre de Pouchkine

ne peut pas se comprendre sans ce besoin de se situer dans l'histoire

nationale."

Les vers de la strophe XXIII du 5e chapitre

sur les Lumières sont tellement d'actualité ! Et comment

ne pas penser à la Russie qui a annexé Odessa en 2014 avec

le dernier chapitre du journal (qui fut publié à part).

J'étais tellement déçu que ça se termine comme

ça : j'en voulais encore ! J'arrête, je suppose que vous

direz plein de choses intéressantes ! Sur les chapitres manquants

par exemple ! J'ouvre trois fois grand !

Catherine![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Je faisais partie de la team militant pour Eugène Onéguine

après Lermontov

et la visite de la maison Tourgueniev mais j'ai pourtant eu du mal au

début. Les héros romantiques m'assomment un peu. J'avais

déjà eu du mal avec le

jeune Werther, mais là on en a trois à la fois, deux

purs, idéalistes, exaltés et un, sombre, blasé et

mélancolique, ça fait beaucoup. J'ai eu du mal à

m'intéresser à cette histoire pendant un bon moment et je

l'ai même laissé tomber et puis, le déclic s'est fait

lorsque j'ai écouté Ça ne peut pas faire de mal

et que j'ai entendu Guillaume

Gallienne lire les vers d'Eugène Onéguine. Et

là j'ai été vraiment saisie par la beauté

du texte, je l'ai repris au début et je l'ai lu d'une traite. Et

au final, oui c'est un texte magnifique. Je ne suis malheureusement pas

en mesure de l'apprécier en russe, mais la traduction de Markowicz

est extraordinaire.

Il y a la beauté des descriptions de Saint-Pétersbourg,

de Moscou, des paysages de la campagne, la neige, les détails de

la vie quotidienne, les émotions des personnages qui sont finalement

plus complexes qu'ils ne semblent au début.

J'ai aussi aimé les interruptions du narrateur qui interpelle le

lecteur et lui livre ses états d'âme, c'est aussi plein d'humour

et d'ironie et les descriptions des personnages sont parfois même

parfois carrément drôles.

J'ai aimé les rebondissements (le duel mais surtout, lorsqu'on

quitte Tatiana, arrivant, petite provinciale à Moscou, et qu'on

la retrouve un chapitre plus loin, princesse, altière, suivie de

toute une cour et d'Eugène transi d'amour à son tour.

C'est un texte plus profond qu'il n'en a l'air au début, qui aborde

beaucoup de thèmes, l'amour, le destin, la mélancolie, c'est

aussi la peinture d'une société.

Je comprends que ça soit un texte culte de la littérature

russe. Je l'ouvre aux ¾, je l'aurais probablement ouvert en grand

si j'avais commencé par l'écouter.

Ça m'a aussi donné envie d'aller voir l'opéra

de Tchaïkovski que je ne connais pas et qui se joue à

Garnier en février.

Jérémy![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Avant la lecture : Je n'avais rien lu de Pouchkine. Bien sûr

j'avais entendu parler d'Eugène Onéguine, mais sans

plus. J'étais tiraillé à l'idée de le lire

: d'une part un classique (super !), russe (génial !), d'autre

part un roman en vers (bof !). La versification pour moi ce sont

les poésies qu'il fallait apprendre au collège et étudier

au lycée et ça n'a jamais vraiment été ma

tasse de thé. J'avais peur qu'il faille s'y reprendre à

trois fois pour comprendre ce que j'allais lire.

Après la lecture : J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu

dans la traduction de Markowicz. J'ai lu qu'il lui avait fallu 20 (vingt !)

ans pour le traduire. Je n'ai pas encore lu la note du traducteur à

la fin, mais j'ai lu la préface et ce qui y est dit sur la différence

entre les métriques française, syllabique, et russe, "syllabo-tonique".

Je comprends donc que traduire cette œuvre relève du tour

de force, surtout en réussissant à lui garder sa légèreté,

en conservant les rimes, et le sens de l'œuvre. Bref, c'est beau,

c'est très beau, c'est très très beau. J'en ai lu

la majeure partie cet après-midi et mis à part quelques

passages, je n'ai pas eu besoin de m'y reprendre à plusieurs fois

pour comprendre le sens. En plus j'ai appris ou réappris plein

de mots, c'est génial : phryné, jocrisse, agreste, églogue,

et j'en passe.

Quelques bémols toutefois :

- C'est extrêmement référencé, qu'il s'agisse

de références classiques, de références picturales,

de références à des auteurs russes tombés

dans l'oubli/inconnus (en tout cas de moi...), ou de références

à des personnages et œuvres européens. Et comme disent

les jeunes, souvent "je n'avais pas la réf" car je suis

un ignare complet. À l'exemple de Lovelace,

auquel il est fait référence à deux reprises, dont

Wikipédia m'apprend qu'il s'agit d'un personnage du roman Clarisse

Harlowe (Clarissa) de Samuel Richardson, utilisé

comme nom commun pour désigner un séducteur, généralement

libertin et peu scrupuleux. Étais-je le seul à ne pas savoir

?

Et quid du "Caton de la critique",

chapitre IV, strophe XXXII ? Et Harold ? Bref, j'en passe ! Cela

m'a fait penser à cet

article du Monde paru dans la série "Lettres

d'Amérique" cet été et dans lequel un professeur

d'université aux US raconte qu'il fait étudier Le Mythe

de Sisyphe et L'Homme révolté à ses étudiants

qui n'ont "pas les réf" (Nietzsche, Saint-Just, Dostoïevski,

Caïn, Abel, Prométhée, etc.). Enfin, quand je n'ai

pas la réf, je n'en veux jamais à l'auteur, mais je me dis

que ce sont autant de portes qu'il m'ouvre. Il faut juste espérer

que j'aurai le courage de les ouvrir...

- Qu'est-ce qu'il a avec les "petits

petons" ? Il était fétichiste des pieds ou quoi

?!

- La succession des saisons et leur description a un peu fini par m'agacer.

Dans un autre registre, il y avait un débat intéressant

mercredi matin sur Inter, grosso modo autour de la question "Faut-il

encore lire les Russes ?" avec William Marx et Victoire Feuillebois,

autrice de Faut-il

brûler Pouchkine ?, au cours duquel j'ai appris qu'il avait

appelé à l'extermination de la Pologne et avait eu des mots

très durs et dénigrants à l'encontre des Ukrainiens,

dans des écrits non traduits en français.

Bref, je suis très content de l'avoir lu et si j'ai le temps/le

courage je vais continuer de l'étudier encore un peu, ne serait-ce

qu'en lisant la note de Markowicz. Je l'ouvre aux ¾.

Brigitte![]() (à

l'écran, qui a aussi entendu l'émission)

(à

l'écran, qui a aussi entendu l'émission)

Même si je connais assez bien la vie de Pouchkine, je n'avais jamais

lu Eugène Onéguine.

C'est un classique de la littérature russe et avec les classiques,

on est rarement déçu. En effet, j'ai beaucoup aimé

cette lecture.

De nombreux Russes savent réciter par cœur plusieurs passages

d'Eugène Onéguine. Mais, jusqu'à maintenant,

lire un roman en vers ne me tentait pas beaucoup. Et voilà qu'André

Markowicz en donne une traduction en vers.

J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'admire l'auteur, j'admire le

traducteur, j'admire le résultat de leur travail.

La versification en français est très réussie. Markowicz

parvient à rendre les nuances de la langue parlée dans les

milieux russes élégants de son époque, où

l'on favorisait la langue française aux dépens d'un russe

devenu maladroit.

Ce texte poétique : très belles descriptions des saisons,

du mode de vie dans la campagne russe, des états d'âme des

jeunes amoureux.

Même si l'intrigue romanesque est assez classique, je m'y suis intéressée

: le duel, la symétrie temporelle entre les sentiments de Tania

pour Evguéni et plus tard ceux d'Evguéni pour Tania. La

lettre envoyée par chacun d'eux.

J'ouvre en grand.

Monique

L![]()

Quelle surprise, cette facilité à lire cette œuvre

en vers ! Il faut dire que j'en craignais la lecture : du romantisme en

vers, cela risquait d'être lourd et désuet. Mais pas du tout.

L'auteur s'adresse à nous avec malice. Ne parlant pas russe, je

ne peux savoir ce que le traducteur André Markowicz a pu ajouter

ou enlever à l'œuvre russe, mais le résultat m'a vraiment

séduite par le rythme, la musicalité et la richesse des

rimes ; il y en a une qui m'a fait sourire où la rime est obtenue

en se plaignant de ne pas trouver de rime.

L'intrigue est assez classique pour une œuvre romantique, mais la

façon de la traiter est fluide et sans trémolos. C'est d'une

grande virtuosité. Les digressions malicieuses du narrateur donnent

une certaine légèreté au texte.

La description de la vie mondaine et de sa vacuité est très

bien décrite.

La psychologie des personnages est bien observée : Lenski et son

optimisme et sa joie de vivre, Onéguine le blasé, Olga d'une

grande beauté qui se révèlera infidèle et

Tatiana fidèle et sincère, qui est pour moi le personnage

le plus touchant. J'ai beaucoup aimée la lettre de Tatiana où

elle fait part de son amour à Onéguine. Elle est pleine

de délicatesse, de finesse et d'intelligence.

Le retour d'Onéguine à Saint-Pétersbourg où

il retrouve Tatiana mariée, transfigurée et fidèle

à son mari, malgré son amour toujours présent pour

Onéguine, est d'un romantisme fou.

J'ouvre en entier.

Rozenn![]()

Je ne voulais pas lire ce livre, je ne voulais pas me farcir un roman

en vers qui est apprécié dans le monde soviétique.

Or c'est drôle, léger, plein d'ironie !

J'aurais voulu apprendre le russe pour savoir pourquoi Markowicz l'a retraduit.

J'ai suivi avec lui un atelier d'écriture de traduction de l'anglais,

c'était fabuleux. J'avais essayé à partir du persan,

mais traduire un mot qui correspond à bateau dépend du nombre

de rameurs, s'ils sont esclaves ou pas... ça me paraît impossible

de traduire déjà, alors la poésie !

Onéguine, c'est drôle, c'est touchant. La description

des salons, c'est d'une puissance, et drôle.

Heureusement qu'il y a le groupe pour revenir sur mes préjugés

! Je me suis régalée.

Et le chapitre 10, contre le tsar, c'est incroyable ! Pouchkine faisait

partie des décembristes...

La

révolte des décembristes

le 14 décembre 1825, par Vassili

Timm, Musée de l'Ermitage

Et s'il n'a pas agi, il les a défendus.

Il a en plus deux censures : celle de la censure habituelle + celle

du tsar !

Et qu'il raconte sa future mort !

Tatiana m'a un peu énervée en restant fidèle.

C'est le début de la littérature, ils sont fascinés

par l'Occident, ils ont découvert les romantiques anglais, ils

essaient de faire pareil.

C'est magnifique ! Il faut que je revoie mes préjugés.

Claire

Dis donc, c'est pas facile de repérer ses préjugés

!

Rozenn

Je ne m'attendais pas à être enthousiaste.

Quand je pense qu'en Ukraine, on retire les romans russes des bibliothèques.

Renée![]() (à

l'écran)

(à

l'écran)

J'ai lu pour ma part la traduction

de Charles Weinstein (2010) qui m'a semblé respecter le vocabulaire

du XIXe siècle, donc un peu vieillot. En comparaison, celle de

Markowicz "coule" davantage à

nos oreilles de 2025. Je ne connaissais que vaguement l'opéra

de Tchaïkovski - juste la trame de l'histoire.

Le

texte est très poétique et Pouchkine souligne parfaitement

l'égoïsme d'Onéguine, la pureté et la

droiture de Tatiana.

Il s'amuse à nous raconter cette histoire, nous prenant à

témoin. C'est la première fois que je lis un long poème

où l'auteur s'implique avec des anecdotes personnelles au milieu

de la narration. Le passage où le narrateur relate son

fétichisme pour les pieds des femmes est savoureux, on dirait

du vécu. En revanche le duel est expédié en une phrase.

J'ouvre aux ¾.

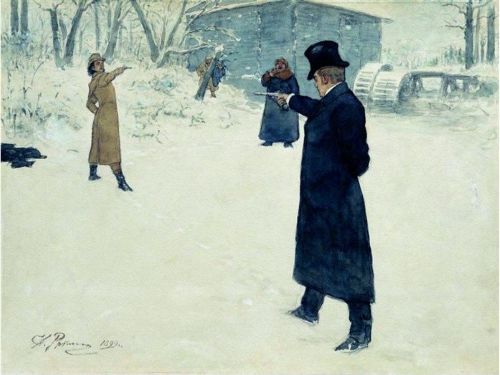

Duel entre Onéguine et Lenski, Ilia Répine, aquarelle, musée

Russe, Saint-Pétersbourg

Duel

entre Onéguine et Lenski, Ilia Répine, 1901, huile, Musée

National Alexandre Pouchkine, Saint-Pétersbourg

Jacqueline![]()

Je pense comme Rozenn que la poésie ne peut pas se traduire.

J'ai commencé à lire la traduction de Markowicz. J'ai été

surprise et j'admire son travail : arriver à traduire en strophes

de quatorze vers octosyllabiques rimant à l'ancienne, ce que Pouchkine

a mis des années à écrire en parallèle avec

autre chose ! Ça se lisait bien. Il y a une certaine légèreté

ironique dans le propos. Cependant, je trouvais parfois le ronron de la

rime pas tout à fait assez naturel pour que ça coule...

En cherchant une autre traduction, je suis tombée sur le CD (Jacqueline

le montre) où

Eugène Onéguine est enregistré, en russe par

sa mère, en français par André Markowicz et Françoise

Morvan, sa compagne : un travail familial touchant qui me renvoyait au

plaisir des sonorités d'enfance… ; j'appréciais surtout

d'entendre la musicalité du texte russe dit sans emphase, avec

un naturel qui me paraissait correspondre à celui que j'avais trouvé

dans le propos de Pouchkine…

J'aurais voulu pouvoir le comprendre directement et j'ai trouvé

une autre traduction de Jean-Louis Backès (Folio

classique, 1996) : c'est avec elle que j'ai fini ma lecture sans,

d'ailleurs, remarquer qu'elle aussi respectait la métrique !

J'ai beaucoup aimé l'humour du texte et qu'il soit constamment

question de littérature et de livres. La mère de Tatiana

pourrait être une Madame Bovary : amoureuse d'un mauvais garçon,

on la marie, l'éloigne à la campagne et elle fait des confitures…

ceci raconté en deux, trois strophes.

J'ai aimé l'humour autour du romantisme, comme autour de la poésie…

C'est un comble que le gentil poète Lenski un peu moqué

soit victime d'un duel tragique, puis oublié … J'ai aimé

le récit des amours d'Eugène et Tatiana dans ce qu'ils ont

de décalé, mais avec leur respect de l'autre comme celui

des mœurs sociales. J'ai pensé à la Princesse

de Clèves

Bref, j'ouvre en grand.

Claire (feuilletant l'intro de la traduction préférée

par Jacqueline, sans rime, et la menaçant d'un duel…)

J'ai mis en ligne le début du cd de 14h que tu évoques,

Jacqueline, et qui vaut la peine en effet d'être écoutée

quelques instants au moins (›ICI).

Je vois que ton Jean-Louis Backès, non seulement évite les

rimes, mais n'hésite pas à prendre des libertés :

"J'ai

tenté d'atteindre à l'aisance, fut-ce aux dépens

de la littéralité. Plutôt ne pas traduire un mot,

deux mots, que de faire une phrase qui me paraitrait pataude.

J'ai choisi le rythme, et oublié la rime."

Au fait, Markowicz, dans ses commentaires, se réfère multe

fois à la traduction d'Eugène Onéguine par

Nabokov, qui lui, était un adepte féroce de la traduction

fidèle.

Jacqueline (y repense et complète après la soirée)

La littéralité ? Comment traduire littéralement des

vers entre des langues de rythmique et de structures différentes ?

Il faut bien prendre des libertés quelque part ! Backès

le signale et pas Markowicz qui ne parle pas de la difficulté de

ses choix. Je l'aime quand même !

J'aurais pu parler de De Luca apprenant le russe pour lire Akhmatova dans

le texte ! Ou de Verlaine qui conseillait de tordre le cou à

la rime (ce qu'il ne faisait pas !) ??c'était d'ailleurs plutôt

à l'éloquence ! Mais il traitait la rime de "bijou

d'un sou".

Il me paraît impossible que la traduction de Markowicz en vers,

aussi respectueuse de la métrique et des rimes, n'ait pas dû

composer avec la littéralité du texte russe... J'ai adoré

écouter un peu la musicalité sans emphase de Madame Markowicz.

J'avais effectivement l'impression de retrouver les délices des

"récitations" de mon enfance ! Et peut-être

aussi le plaisir enfantin d'entendre quelque chose que l'on ne comprend

pas vraiment. Comme en lisant Markowicz, je n'arrivais pas toujours à

ignorer complètement le ronron de la rime, comme je ne connais

pas suffisamment le russe pour y comprendre quoi que ce soit, faute d'un

locuteur russe, j'aurais justement voulu trouver une traduction littérale

du texte. Il m'a fallu un bout de temps pour remarquer que celle de Backès

plus fluide était elle aussi respectueuse des contraintes métriques…

Mais c'est avec elle que j'ai choisi de finir ma lecture sans avoir l'impression

de lire un digest - j'ai souvent comparé

quelques strophes en route ; en plus les notes et les informations

se complétaient…

Fanny![]()

Je me régale à vous entendre.

Monique

Je voyais ton visage... qui montrait au fur et à mesure que tu

ne partageais pas notre enthousiasme.

Fanny

Ces vers... oui. Oui le duel..., oui la critique, la satire... Ai-je lu

le même livre ?

Je n'ai pas réussi à passer de la lecture de poésie

à la lecture d'un roman. Comment il a pu ? C'est stupéfiant

oui. Mais, me laissant porter par la beauté du mot, je perds l'intrigue.

C'est beau, mais c'est un pensum.

Je suis portée, à lire de la poésie, mais 20, 30

pages d'affilée, je sature. Impossible de lire plus d'un chapitre

à la fois, du coup après un chapitre, direct, je commande

un autre bouquin...

Claire

Lequel ?

Fanny

Le livre d'Arnaud Gallais sur l'inceste, J'étais

un enfant - d'autant que je vais peut-être travailler

avec lui.

Ce n'est pourtant pas détendant par rapport à Pouchkine...

J'ai aimé qu'il s'adresse au lecteur. Mais la poésie et

le roman, je n'ai pas réussi à les lier. J'ouvre donc ¼

Rozenn

Pouchkine est peut-être trop dans la prouesse.

Monique

Et Markowicz peut-être en rajoute.

Claire![]()

En tout cas, heureusement qu'il y a Fanny, sinon on allait être

dans une morne unanimité...

Pour ma part, en lisant Eugène Onéguine, je n'ai

pas lu de la poésie, j'ai lu un roman.

C'est

en effet cette rencontre à la librairie

Compagnie dont parle Manuel qui nous avait donné envie de proposer

ce roman, présenté par Markowicz comme un chef-d'œuvre,

et Catherine nous avait emboîté le pas pour le programmer.

J'avais aimé les deux autres Pouchkine que nous avions lus

dans le groupe (La

Dame de pique et La

Fille du capitaine), mais un roman en vers…

Je n'ai rien lu d'abord, ni préface, ni postface. J'ai été

impressionnée par beaucoup de choses. D'abord en trouvant que les

vers coulent et le récit roule.

Le rôle de la culture française m'a époustouflée,

et plus largement européenne ; la littérature française

(Rousseau, Fontenelle), anglaise (Byron, Samuel Richardson), allemande

(Goethe, Schiller), mais aussi la mode, les alcools (Bordeaux, Champagne),

la nourriture. J'attends qu'un jour le groupe programme

Quand l'Europe parlait francais de Marc Fumaroli...

J'ai aimé le ton - peut-être pas de l'humour mais ça

s'en rapproche -, l'aspect primesautier, la complicité avec le

lecteur que vous avez mentionnée : c'est du plaisir.

Question projection au degré zéro de la midinette, le narrateur

m'est extrêmement sympathique. Le personnage de Tatiana est particulièrement

romanesque/romantique - ça vibre... - avec le rôle des livres

avant la rencontre d'Onéguine et bien plus tard dans son cabinet

désert - là, j'ai craqué.

La narration est passionnante, pas question de lire autre chose ;

certaines scènes sont très réussies : fête,

duel.

Je me suis aperçue à peu près au tiers de ma lecture

du jeu exigeant des rimes, embrassées, etc. Et aux deux tiers seulement

du nombre de pieds constant. Quelle virtuosité et je pense que

ça joue dans le coulé !

Et enfin des notes en bas de page ! Sans avoir à faire le cirque

du va-et-vient et qui sont personnelles parfois : médiocre,

charmant, génial. Les références que les notes

nous permettent d'approcher, je me suis demandé quels effets elles

font en russe : ajoutent-elles à la complicité ?

Comme pour Manuel, le livre a réactivé des lectures avec

le groupe, notamment la virée au Caucase dans Un

héros de notre temps de Lermontov.

Comme Jérémy, j'étais ignorante de bien des références,

sans culpabilité... J'ai cherché comme lui à propos

de Samuel Richardson mentionné

et rementionné - un auteur jamais lu à Voix au chapitre

- traduit par l'abbé Prévost.

Rozenn

On le programme !

Claire (a fini de formuler son avis sur le livre et extrapole)

J'ai vu cette année à l'Opéra Onéguine,

un ballet très beau de John Cranko (l'argument ›ici

en trois parties ; le trailer

›là). Je me souviens de la maison-musée Pouchkine

à Saint-Pétersbourg où une femme disait un poème

de lui, les larmes aux yeux.

Après notre roman, j'ai lu le livre de Markowicz L'appartement,

un roman en vers autobiographique mais vraiment rien à voir avec

la fluidité d'Eugène Onéguine : pas de rimes

et les retours à la ligne freinent, aïe aïe aïe

(à Petersbourg, il a hérité de l’appartement

dans lequel vivait sa grand-mère depuis 1918, prétexte d’un

récit mêlant souvenirs familiaux, réflexion sur le

régime sur la littérature sur les intellectuels russes).

Ensuite, je suis allée dans la merveilleuse nouvelle BPI

Lumière consulter le rayon Pouchkine et me suis plongée

dans son Journal

secret où il se montre obsédé : je n'ai

pas été du tout déçue par cette lecture érotique

et érotiquement littéraire (voir

la suite ›ici).

J'ai trouvé aussi la traduction d'Aragon de quelques extraits du

livre, qu'a publiés Elsa Triolet. La voilà avec quelques

autres traductions, en prose, puis en vers, de la première strophe

du roman :

| En 1863 Tourgueniev et Viardot | En 1868 par Paul Béesau |

| Dès qu’il tombe sérieusement malade, mon oncle professe les principes les plus moraux. Il a pu se faire estimer, sans pouvoir inventer rien de mieux. Son exemple est une leçon. Mais, grand Dieu ! quel ennui de rester nuit et jour auprès d’un malade sans le quitter d’un seul pas ! Quelle basse perfidie que d’amuser un moribond ! d’arranger ses coussins, de lui présenter avec recueillement ses remèdes, de pousser de gros soupirs, en même temps que l’on pense à part soi : Quand donc le diable t’emportera-t-il ? | Mon

oncle devint un homme des plus sévères principes lorsqu’il

tomba sérieusement malade ; il obligea tout le monde à

l’estimer, et certes il ne pouvait faire mieux. — Que son

exemple soit une leçon pour les autres ! Mais, grand Dieu ! quel ennui de rester près d’un malade nuit et jour sans le quitter d’un pas ! Quelle félonie de chercher à distraire un moribond, de lui arranger les oreillers, de lui présenter les médecines avec un visage voilé par la tristesse, lorsque, dans le fond du cœur, on se dit : "Quand donc le diable t’emportera-t-il ?" |

| En 1965 Aragon | En 1996 Jean-Louis Backès |

| Mon

oncle avait de la morale, Quand pour de bon il s'alita, Forcer l'estime générale Ce fut le mieux qu'il inventa. Son exemple à tous est science ; Mais, mon Dieu, quelle patience Près du malade et jour, et nuit, Sans s'écarter d'un pas de lui ! Quel subterfuge ridicule Que distraire un mort-à-demi, L'oreiller sous sa tête mis Offrir tristement les pilules, Soupirer et penser à part : Que le diable enfin s'en empare ! |

Mon

oncle a d'excellents principes. Depuis qu'il se sent mal en point. Il exige qu'on le respecte. L'idée est bonne, assurément ! Et l'exemple sera suivi. Mais, Seigneur Dieu, quelle corvée ! Rester au chevet d'un malade Nuit et jour sans pouvoir bouger ! Et quelle vile hypocrisie ! On fait risette à un mourant, On redresse ses oreillers. On arbore un air lamentable Pour lui apporter sa potion ; Et l'on pense qu'il aille au diable ! |

| En 2005 Markowicz | En 2010 Charles Weinstein |

| Mon

oncle, un homme de morale, Lorsqu’il sentit qu’il trépassait, Força l’estime générale Et se tailla un franc succès. L’exemple, certes, nous inspire ; Mais quel ennui peut être pire Que de rester, des nuits durant, Attendre au chevet d’un mourant ? C’est une ignominie perfide Qu’un presque-mort à égayer, Lui arranger ses oreillers, Compter ses gouttes, l’air languide, Et, soupirant, penser tout bas : “Satan ne te prendra-t-il pas ?” |

Mon

oncle, un homme sans reproches. Quand il vit la mort arriver. Força l'estime de ses proches. Ce fut tout ce qu'il put trouver. Qu'il serve donc d'exemple à d'autres. Mais, Dieu ! Quels soucis que les nôtres. Car je restais à le soigner De jour, de nuit, sans m'éloigner. Il fallait, fourbe, que je l'aide. Que je batte son oreiller. Que je tente de l'égayer. Que je lui porte son remède. Et je pensais dans un soupir : Quand diable va-t-on en finir ? |

| Et en anglais, Nabokov | |

|

En 1964, Nabokov, très sévère avec les traductions anglaises du roman, publie sa propre traduction, en quatre volumes. On peut lire le premier chapitre ›ici ; et voici la première strophe :

Hélène

Henry, dans son article sur Vladimir

Nabokov et la traduction, présenté aux Quatorzièmes

Assises de la traduction littéraire à Arles en

1997, analyse la conception particulière que Nabokov avait

de la traduction, une position radicale :

il défend une traduction littérale et hyper fidèle

au texte original, même si cela rend le texte difficile à

lire. |

|