|

|

|

|

|

|

|

|

|

Philippe Jaccottet en

1990

Quatrième de couverture : "Je pense quelquefois que si j'écris encore, c'est, ou ce devrait être avant tout pour rassembler les fragments, plus ou moins lumineux et probants, d'une joie dont on serait tenté de croire qu'elle a explosé un jour, il y a longtemps, comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous. Qu'un peu de cette poussière s'allume dans un regard, c'est sans doute ce qui nous trouble, nous enchante ou nous égare le plus ; mais c'est, tout bien réfléchi, moins étrange que de surprendre son éclat, ou le reflet de cet éclat fragmenté, dans la nature. Du moins ces reflets auront-ils été pour moi l'origine de bien des rêveries, pas toujours absolument infertiles."

Quatrième de couverture :

Les deux recueils rassemblés ici se tiennent

sur un versant apaisé de l'œuvre de Philippe Jaccottet, et

témoignent d'une prise de distance avec les peurs, les douleurs,

les alarmes passées. Non que la destinée humaine ait changé

de trajectoire et se soit magiquement affranchie de sa finitude, mais

des passages, des éclaircies sont ici entrevus qui tentent de déjouer

les pièges du temps.

Quatrième de couverture :

"Les événements

du monde, depuis des années, autour de nous, proches ou lointains

– mais plus rien n'est vraiment lointain, du moins en un sens, si

plus rien n'est proche non plus –, l'Histoire : c'est comme si des

montagnes au pied desquelles nous vivrions se fissuraient, étaient

ébranlées ; qu'ici ou là, même, nous en ayons

vu des pans s'écrouler ; comme si la terre allait sombrer.

|

Philippe Jaccottet (1925-2021)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| •

Quelques

repères chronologiques • Traductions • Jaccottet et la peinture • Jaccottet et la tradition orientale • Vidéo • Radio • Articles |

|

Laura![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Je ne sais pas vraiment quoi penser de cet ouvrage. Je l'ai lu en entier,

mais je me rends compte que j'ai beaucoup survolé, rien ne m'a

spécifiquement touchée ou attrapée au vol. J'ai vraiment

eu la sensation de presque tout lire sans comprendre. Alors, il faut déjà

dire que je ne suis pas très sensible à la poésie :

un jour, on m'a dit que ça viendrait avec le temps, mais j'attends

encore. Pourtant, je vibre bien pour quelques poèmes de Verlaine,

Mallarmé ou Mandelstam. Avec Cahier de Verdure, c'était

une manière de me redonner un chance à moi-même, de

me dire que je ne suis pas irrécupérable… Faut croire

que si… Donc plus clairement, je n'ai pas apprécié.

J'ai trouvé l'ouvrage plat, sans vie, d'une contemplation infinie

mais ennuyeuse. J'ai cru comprendre que toute la première partie

(ou tout l'ouvrage ?) était une sorte d'ode à la nature

: c'est beau comme thème, mais étonnamment ça ne

m'attire pas plus que ça. Plus précisément, j'ai

été lassée dès la première partie :

je n'aime simplement pas son style d'écriture. Je trouve que les

phrases sont soit trop longues, soit trop courtes. Parfois il y a trop

d'adjectifs, parfois que ce n'est pas assez rythmé. Parfois trop

de références au point de s'y perdre et d'avoir la sensation

de recevoir une encyclopédie sur la tête (Dante surtout,

mais la peinture aussi) ; mais après plus rien de visible. Aussi

le sentiment que l'auteur sortait des mots compliqués trouvés

dans les synonymes du CNRTL pour faire joli et classe. Bref, je trouve

l'ouvrage légèrement pédant (je suis peut-être

et sûrement énervée par le simple fait de ne pas avoir

les références…). Par contre, je crois bien avoir compris

un petit jeu de mot : "Blason vert et blanc", comme le

blason familial de la nature, mais aussi comme les poèmes du XVIe

siècle de Clément Marot, en hommage à une partie

spécifique du corps d'une femme. Donc à la fois les couleurs,

et l'expression d'un amour fort. Cette trouvaille n'a malheureusement

pas eu assez de poids sur la balance de mon jugement. Moi qui m'énerve

contre des détails que je n'apprécie pas (p. 48 "montagnes

à contre jour dans le matin d'été : c'est simplement

de l'eau", NON ! Une montagne n'est pas de l'eau !! stop

! je suis peut-être trop cartésienne), j'ai vite tu mon esprit

pour laisser place à l'ennui. Pour donner une preuve : j'ai rêvé

de Jaccottet et de cet ouvrage la semaine dernière,

il me le lisait à haute voix pour finir par s'exclamer "put***

ce que c'est ennuyeux !". Sinon, dans les bons points, j'ai apprécié

la page 63 ("oui, oui, c'est cela, c'est cela ! criait-elle. Et

son visage semblait éclairé par quelque chose qui lui faisait

face."), un peu plus vivant, et étonnant comparé

aux autres écrits. Mais je me suis quand même posé

la question du lien entre tous ces écrits.

Je ferme.

Catherine ![]()

J'ai craqué et j’ai abandonné en cours de route...

Fanny![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

J'ai apprécié ces lignes poétiques, dépaysantes,

comme une invitation à un voyage bucolique.

Seulement je ne les ai pas lues dans de bonnes conditions... Quel contraste

que de s'y plonger dans le métro en allant travailler. Je me suis

intérieurement amusée de ce décalage, mais je dois

dire que cela m'a tout de même empêchée de savourer

la lecture.

Je me suis dit que cela aurait été un choix très

judicieux pour une semaine de lecture.

Je garde le livre à portée de main pour y picorer de temps

à autre sur des temps de farniente.

En tous les cas, merci Monique de ce choix, j'avais donc vu juste en me

doutant que tu étais à l'origine de la proposition.

J'ouvre ¾.

Etienne![]() (avis

transmis)

(avis

transmis)

Je dois dire que j'ai un peu hésité à envoyer mon

avis après que Claire m'a annoncé en off qu'elle s'apprêtait

à assassiner l'objet qui nous rassemble.

Et puis non, plus j'avançais ces derniers jours et plus il me semblait

que ce recueil valait de l'or vert. Je ne suis pas un très grand

amateur de poésie, mais j'ai l'impression progressivement d'arriver

à poser des pierres dans ce jardin et à en lire de plus

en plus (récemment Carver et Akhmatova). Cette œuvre m'a parue

assez facile d'accès de par sa thématique récurrente

qui permet de recentrer et de rattacher ce qu'on lit à quelque

chose de très sensoriel et de personnel. D'autre part je trouve

qu'il a une approche presque "scientifique" de la littérature

: de peur de se faire mal comprendre, il tente et retente encore de préciser

son propos sur une émotion, un ressenti. Cela peut parfois donner

une lourdeur au texte et l'on s'amuse de l'écart entre certains

textes et les petits haïkus qui parsèment l'œuvre. À

ce titre, mon seul bémol ira aux passages entre parenthèse,

qui m'ont souvent semblé superflus.

Mais passé cela, quelle belle émotion ressentie ! On sent

un homme tourmenté chez qui l'inquiétude revient inlassablement

mais qui, malgré tout, semble avoir toujours cette intuition de

la persistance d'une lumière, aussi tenue soit elle. Bien qu'il

ne soit pas dans le thème de la nature, le poème à

propos de son amie décédée est bouleversant.

Difficile d'en dire plus, tant les règles qui gouvernent un recueil

de poésie sont différentes de celles des œuvres que

nous avons l'habitude de lire.

Je l'ouvre donc aux ¾.

Denis![]()

Même si je ne suis pas un grand amateur de poésie, j'aime

beaucoup Apollinaire et sa joyeuse élégance, Mallarmé

et ses énigmes qui me permettent des exercices de mémoire

car je les apprends par cœur pour me les réciter aux moments

perdus ou pendant les attentes. J'aime les énigmes posées

par Mallarmé, je finis souvent par leur trouver un sens à

force de me les réciter (j'en ai encore quelques-uns sur la planche).

Je connais aussi quelques poèmes en allemand, ils font de bons

exercices de diction.

Le recueil de ce soir ne correspond pas, par son langage, à l'idée

que je me fais de la poésie : il est trop clair et peut sembler

plat. J'ai feuilleté le volume à la recherche de fragments

qui m'accrochent. J'ai aimé le texte sur le chant de l'alouette,

très surprenant. J'ai aimé la longue dissertation sur le

cerisier au-delà du champ de blé, analyse d'un phénomène

parfaitement anodin à première vue. J'ai détesté

le texte sur le vert et le blanc qui m'a paru très prétentieux.

Mais je réserve mon jugement. Peut-être que, à lire

une page de temps en temps, je finirai par aimer ce que je n'aime pas...

Quand Jaccottet a découvert le haïku, il lui a fallu du temps

pour aimer et il a fini par considérer cela comme un trésor.

De façon générale, j'estime toutes les tentatives

pour parler avec sensibilité de la Nature et du Monde naturel.

Je trouve que c'est un des grands accomplissements de l'humanité

que d'établir des connexions entre le Monde naturel et le langage.

C'est familial : mon père était ainsi, lisait beaucoup de

poésie. Récemment, nous avons lu Werther,

et j'ai beaucoup aimé la manière dont Goethe exprime l'émerveillement

de son héros face à la nature.

Avant de feuilleter le dossier, je ne savais absolument

rien de Jaccottet, même pas son nom. Il était à moitié

suisse, et cela m'a fait penser à Ramuz, que j'admire beaucoup,

qui donne des descriptions formidables des montagnes - et des campagnes

- de son pays. Il est vrai que Jaccottet, lui, habitait près du

mont Ventoux, rien à voir avec les montagnes suisses… mais

il a pu garder des réminiscences de jeunesse.

Ce livre, je le garde sous le coude et je le reprendrai. On ne peut pas

dire que c'est nul, il y a un gros travail d'écriture, donc j'ouvre

½. Et puis, être publié en La Pléiade de son

vivant, c'est signe que c'est bien, n'est-ce pas ? J'ai été

intrigué par le fait que le titre "Cahier de verdure"

apparaît comme titre du recueil, titre d'une partie du recueil,

et titre d'une seule page recto-verso (p. 21). L'insistance est claire :

on se met au vert !

Jacqueline![]() (que la poésie a poussée à s'étendre...)

(que la poésie a poussée à s'étendre...)

Je crois aimer la poésie... Mais je la fréquente si peu !

Je pourrais remonter à des souvenirs d'enfance, Les promenades

avec l'un de mes grands-pères qui me récitait du Victor

Hugo. Les vers appris à l'école puis au lycée où,

comme la bibliothèque familiale, le Castex

et Surer (avant Lagarde et Michard) m'offrait, enfin, la liberté

d'y picorer…

Il m'en reste un goût pour une écriture particulière

faite, il me semble, pour être dite…. et dégustée.

D'une certaine manière, je suis très ignorante de la poésie

contemporaine (le contemporain pour moi serait Rimbaud, Apollinaire ou

Éluard !!!).

Il y a quelques mois, ma petite fille m'a fait découvrir Yves Bonnefoy

avec Les

planches courbes emprunté pour elle dans une bibliothèque

proche. Un beau livre où il était aussi question de marches

dans la nature. Il n'y a pas longtemps non plus, quand nous avons lu À

la ligne, Ponthus m'a fait découvrir Thierry Metz et si

je n'ai pas toujours suivi les métaphores de son beau récit

Journal

d'un manœuvre, j'ai beaucoup apprécié son recueil

de Poésies

1978-1997 dont les thèmes me semblent assez proches…

La poésie, le langage qu'elle crée, permet un partage particulier

de pensée autour d'expériences relativement communes. En

même temps, elle exige une plus grande attention, une lecture différente...

J'étais prête à lire Jaccottet sinon à en parler...

Dès le premier texte, "Le cerisier", j'ai été

embarquée :

"rassembler les fragments plus ou moins lumineux et probants d'une joie dont on serait tenté de croire qu'elle a explosé un jour, il y a longtemps comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous"

faisait écho à ce que disait Bergman

de cette joie, citant le choral de Bach Que ma joie demeure, ou

à ce que peut dire Aaron Appelfeld

de son travail d'écriture pour en retrouver les sources et s'en

tenir au plus près …

La suite parlait de rencontres, rencontres humaines avec leurs difficultés

et rencontre d'une simplicité évidente avec un cerisier

chargé de fruits, un peu éloigné, dans l'obscurité

du soir, mais suffisamment proche, non seulement pour parler à

celui qu'il interpelle, mais pour donner lieu à une description

très précise de ce qui en est vu.

On est loin de l'élégie classique, loin de la personnalisation

romantique et pas tout à fait dans "le

parti pris des choses" puisqu'il s'agit de vivant...

Au fil de ma lecture, j'ai rencontré :

des formulations qui m'ont ravie, qui ont suscité

en moi un réel écho :

p. 21 peut-être à cause du terme "vaillante" et

de souvenirs de violettes :

"Il n'y a pas de neige

mais beaucoup d'eau vaillante dans les roches

et des violettes en plein sentier."

p. 43 un vœu :

"Que la poésie peut infléchir, fléchir un instant, le fer du sort. Le reste à laisser aux loquaces."

p. 39 la difficulté d'interpréter les cris - ici des alouettes :

"Avec des cris de joie (ou de colère) sans autre outil que leur voix aiguë (jubilante ou désespérée, on n'aurait su le dire)".

Je ne vais pas les citer toutes, mais certaines, me semble-t-il, parlent

de la jouissance, et beaucoup de la mort qui est très présente

dans ce recueil…

D'autres dont je crois partager l'impression :

à propos des fleurs de cognassiers (que, peu sûre de les

connaître, j'ai regardé sur internet) :

p. 26 "C'était là simplement. Présent, tranquille, indéniable."

puis p. 31 "couleurs fermes, opaques, tranquilles ; rien qui frémisse, qui batte de l'aile, rien même qui vibre... D'ailleurs, elles ne brûlent pas : ce serait encore trop de mouvement, de fièvre, d'inquiétudes."

p. 41 à propos du chant des alouettes :

"cela vrillait l'ouïe et le ciel, dans l'obscurité presque totale et la fusillade du froid"

p. 33 sur l'idée d'un appel soudain venu du cerisier ou du cognassier :

"Un salut, au passage, venu de rien qui veuille saluer, de rien qui se soucie de nous le moins du monde.

cela m'a rappelé un haïku d'une autre

poète contemporaine :

"Si calme midi….

Sentir étale et immense

un monde sans soi"

puis la suite qui est un des leitmotive de ce recueil

:

"Pourquoi donc sous ce ciel, ce qui est sans voix nous parlerait-il ? Une réminiscence ? une correspondance ? Une sorte de promesse même ?

Vues dont le mouvement, comme celui des oiseaux, recoudrait l'univers."p. 34 "chose belle à proportion qu'elle ne se laisse pas prendre "

D'autres encore me laissent dubitative :

Dans "blason vert et blanc" je rencontre trop de références

en dehors de ma faible culture pour que cela me parle immédiatement,

mais c'est une occasion d'entendre parler de poètes, d'artistes

que je ne connaissais pas, ou pas vraiment… et puis y apparaît

le Jaccottet traducteur, au moins trilingue comme le veut son pays d'origine...

Des images que je ne suis pas sûre de saisir, bien

que tout de suite elles m'évoquent des plans successifs de montagne,

en arrière-fond le mont Ventoux puis les Alpes, vus depuis une

terrasse des Cévennes :

p. 43 "montagne à contre-jour dans le matin d'été : c'est, simplement, de l'eau"

Y a-t-il un lien avec :

p. 22 "Allez encore vers ces lacs de montagnes qui sont comme des prés changés en émeraude" ?

À cause de ces doutes, je n'ouvre qu'aux ¾.

Avec un grand merci au groupe et avant tout à Monique qui m'ont

permis cette découverte !!!!

Monique L![]()

Très difficile de parler de cet ouvrage de prose poétique.

Je ne me souviens pas d'avoir lu ce genre d'ouvrage sauf en littérature

japonaise. Je n'ai pas retrouvé le livre qui m'est tout de suite

venu à l'esprit, il racontait un voyage vers quelqu'un qui était

dans un asile. L'évocation de la nature était très

belle et en lien avec la situation.

Je n'ai pas été conquise par le livre de Jaccottet. Je n'ai

pas été emballée par l'écriture qui parfois

ne me disait rien du tout et que j'ai trouvée très lourde.

J'y ai apprécié des images, des rapprochements inattendus

mais j'ai été peu touchée même lorsqu'il évoque

la mort. C'est une suite de proses de description et de réflexion

et de poèmes.

J'attends de la poésie de ressentir une certaine émotion,

d'y trouver un rythme, une métrique, une sonorité des mots,

des figures de style et éventuellement des rimes (quand ce n'est

pas en prose).

J'ai trouvé que c'était bien écrit, parfois presque

trop riche mais beaucoup trop froid et trop explicite pour de la poésie

où le non-dit est souvent source d'émotion.

Pour apprécier ce genre de poésie "moderne", je

manque sans doute de pratique et de connaissances, j'en suis consciente.

Je fais le parallèle avec la musique et ma première écoute

de Varèse.

Il y a néanmoins des textes que j'ai appréciés comme

"La loggia vide" des poèmes comme "Dame étrusque".

La plupart du temps, je me suis ennuyée. J'ouvre au ¼.

Brigitte![]()

Je ne m'étais jamais confrontée à Jaccottet et j'imaginais

que ce n'était pas pour moi, ce fut donc une opportunité.

Ça se lit rapidement, pas de difficulté. Ce texte est très

bien écrit. Il y a des descriptions très subtiles de la

nature. Je me sens un peu dans l'ambiguïté : car pour moi,

la poésie correspond à une ouverture vers une émotion

à travers la puissance évocatrice des mots, un surgissement

soudain et ici je n'ai rien ressenti, tout est explicite. Les images sont

admirables, mais je n'ai pas été touchée.

J'ai relevé la présence d'une culture qu'on trouve dans

les textes du XVIe et XVIIe siècles : des dieux, des forêts,

des elfes… que je croyais oubliés par notre époque.

J'ai noté quelques passages que j'ai bien aimés, trois ou

quatre pages qui m'ont plu, des choses profondes… Je citerai par

exemple, à la p. 183 : “L'invisible,

en ces eaux, par quoi elles touchent en moi ce que j'aurais en moi d'invisible

?” Mais dans l'ensemble, je reste en dehors.

J'ouvre à moitié.

Séverine![]()

Je n'ai pas lu de poésie depuis l'université. Et j'ai fait

la mauvaise élève : comme c'était assez insupportable

pour moi, j'ai lu juste Le cahier de verdure, un recueil m'a suffi.

Je rejoins Laura qui dit avoir survolé. Je n'ai peut-être

pas les codes, comme pour l'art contemporain. Ce sont des considérations

poétiques, je suis surprise par la forme ; c'est découpé

en plein de formes différentes (texte long, texte court type haïku,

du texte en italique…). Est-ce que ça forme un tout ?

Ou est-ce que chaque chapitre a plusieurs parties ? Puisqu'il était

question de lire quelque chose, j'ai pensé dans "L'apparition

des fleurs" à "Le vieil homme n'a pas survécu…"

Bref, je me suis ennuyée. Je pense qu'il faudrait lire cela dans

le temps et pas comme un roman. Ou l'entendre lu à haute voix ?

Ce qui ne donnerait pas la même perception. Je compte sur Monique

pour être éclairée. J'ouvre un quart. Mais je ne suis

pas sûre qu'elle me convaincra sur cet ouvrage : ce poète

ne doit pas être la bonne pioche.

Claire![]()

J'étais très contente de lire de la poésie. Je ne

lis jamais de poésie. Pourquoi ? Parce que ça me barbe,

sans fil narratif ou réflexif. J'ai quelques souvenirs exceptionnels,

mais sous forme d'une page : Baudelaire, sonnets de Shakespeare, Pablo

Neruda. Mais d'une manière générale, je clame : je

nêêêêêême pas la poésie. Récemment

je suis tombée sur des poèmes de Sylvia Plath, dont je voudrais

proposer au groupe La cloche de détresse, qui m'ont saisie.

Bref, j'étais très contente de cette expérience de

lecture dans le cadre du groupe. De plus, il s'agit plutôt de prose,

ce qui me semble plus humain. Et un poète que Monique nous présente

comme l'un des plus grands poètes francophones de la deuxième

moitié du XXe siècle ! J'étais donc toute ouïe.

Mes réactions sont extrêmement négatives. Je n'ai

trouvé aucun intérêt à ce livre. C'est même

pire que ça : ce livre a alimenté ma détestation

de la poésie.

Pour les deux recueils, cela s'est déroulé pareillement,

ça part bien et en deux pages, c'est plié. Je déteste

:

- les références d'entre-soi cultivé excluantes :

littérature, peinture, musique, mythologie

- les cucuteries sur les fleufleurs : "Le

torrent parle, si l'on veut ; mais sa voix à lui : le bruit de

l'eau" ou "Pourquoi

donc y a-t-il des fleurs ?" ou le berger à la nymphe

dévêtue : "Bonne

nouvelle avant la fin du monde : c'est encore le lait des astres qui gonfle

votre sein"

- les passages incompréhensibles : "Les

voyeurs bénins abandonnés à leur mélancolique

obsession, verra-t-on plus clair qu'ils ne l'ont fait ? Faudra-t-il, pour

cela, plus d'attention ou plus d'insouciance ? Plus, ou moins de détours

? Sûrement, plus d'ingénuité."

- les blancs prétentieux pour mettre en valeur de façon

satisfaite ses quelques mots

- les passages blablateux, par exemple tout le dernier chapitre commençant

par "Les événements

du monde, depuis des années, autour de nous, proches ou lointains..."

- l'affectation : "Ainsi

ce lieu me vêt d'images pures"

- et pour couronner le tout l'inintérêt des propos, même

quand le thème est alléchant (chapitre sur les musées)

- la composition de chaque recueil m'échappe : y en a-t-il une ?...

Je pense que ces caractéristiques en font un bon écrivain

pour les épreuves scolaires et j'ai vu en effet qu'on trouve des

extraits de ses textes sur des sites de bachotage.

Par contre, j'ai lu une longue interview

que j'ai mise en ligne, que j'ai trouvée très intéressante,

la parole de cet homme auteur de ce livre, mais le contraste en rajoute

une couche. Je ferme le livre.

Rozenn

J'ai très mal lu. J'ai survolé, j'ai picoré. Il n'y

a pas assez de narratif ; je veux des histoires. Des choses m'ont plu.

Je ne lis jamais de poèmes. Du coup je vais en lire. J'ai aimé

cette question "Pourquoi

donc y a-t-il des fleurs ?" Et ce qu'il dit sur le vert.

J'ai beaucoup aimé : "il

y avait dans une chambre nuit brûlante (…) au départ

(…) comme une chemise…" : il pourrait se passer

quelque chose.

Monique

Oui c'est un linceul.

Rozenn![]()

Ah merde ! Et ma tête se prend comme un musée, ça

m'a plu. Les paysages ne m'ont pas plu car ce sont des montagnes, j'ai

sauté ; j'attends qu'il écrive sur la mer. J'ai sauté

ou oublié. J'ai oublié ce qui me gêne.

J'ai envie de lire de la poésie.

J'ai lu très rapidement, une page sur deux, très mal lu.

Pour l'instant je ferme (voir la suite deux jours

plus tard).

Manuel

J'en ai trop peu lu pour en parler, mais je le lirai cet été.

Renée

Je n'ai pas lu le Cahier de verdure mais j'avais lu L'Obscurité

et j'ai été sous le charme. Il s'agit dans la première

partie d'un élève qui retrouve son maître qui est

son idole et qui lui redonne le goût à la vie. Je n'attendais

rien, ne connaissant pas Jaccottet. Le thème du livre c'est : "on

m'a donné la pensée ; à quoi bon si c'est pour

me retrouver face à un mur". C'est une crise métaphysique.

Et une crise existentielle : "Rien

n'est vrai, rien n'est, hormis le mal de le savoir". Dans

la deuxième partie, le narrateur cherche des solutions, j'ai moins

bien compris mais j'ai adoré relire ce livre. J'ai maintenant envie

de lire Le cahier de verdure bien sûr.

Monique S![]()

La poésie c'est l'expérience d'une rencontre, ça

ne s'explique pas.

Si je n'ai pas le souvenir de ma première lecture de Jaccottet,

je sais que je suis arrivée à lui par le peintre Morandi,

une véritable rencontre mystique : il a écrit un texte extraordinaire

sur Morandi, Le bol

du pèlerin. Ce qu'il a écrit au début de

sa vie ne m'intéresse pas du tout, c'est à l'ancienne. L'Obscurité,

il l'a écrit quand il était dans une période obscure

justement : il n'a pas écrit pendant sept ans, il ne voyait plus

de sens à cette activité. Il a lu la traduction de quatre

livres de haïkus par Blyth en anglais : ce qui l'a amené

un retour à des choses concrètes et l'a libéré.

Le haïku vient de la poésie Tang du IXe et Xe siècle,

dénuée de mots abstraits. Il choisit un chemin hors des

autres poètes ; il se refuse au lyrisme et aux effets de manche

qui moi m'insupportent. Plusieurs ont dit "je n'ai pas eu d'émotion"

; il ne voulait pas faire surgir des émotions.

Je me souviens que le premier de ses textes qui m'a bouleversée,

c'est "Blason vert et blanc" sur le cognassier - j'en ai

un dans mon jardin - avec un grand sens de la beauté. Je ne pense

pas qu'on peut lire un livre de poésie dans la durée, on

relit un texte. Après le texte sur le cognassier que j'ai relu

souvent, je me suis familiarisée avec "Sur les degrés

montants", au sujet des alouettes ; beaucoup de haïkus

évoquent l'alouette qui chante si haut dans le ciel qu'on ne la

voit plus mais on l'entend ; les alouettes chantent avant que le jour

se lève ; c'est un texte que j'ai envoyé à beaucoup

d'amis. Il y a aussi la rose trémière qui évoque

l'âge, les eaux du torrent dont il parle merveilleusement bien.

Il ne voulait pas de lyrisme, de recherche musicale ; des tendances

de la poésie (surréalisme, sonorités liées

à des juxtapositions de mots avec un sens ou pas) ne l'intéressaient

pas. Il a donc l'idée d'une écriture concrète et

ce que j'aime, c'est qu'il frotte un langage simple à ce qui existe.

Il travaille dans la profondeur, à l'opposé du sms. Il rend

d'un sujet tous ses aspects ; il n'y a pas de suite, pas d'histoire, il

remet son texte sur le métier ; il s'agit du mystère d'être

au monde ; il a beaucoup de ténacité sur le sujet, à

bas bruit, à ras les mots. Dans le monde d'aujourd'hui, en politique,

en commercial, trop souvent l'effet du langage prime sur le fond : là,

c'est le contraire. Page 117, on ne connaît ni le commencement ni

la fin. Les textes sont des fragments qui s'accumulent. Ce n'est pas une

écriture comme on l'apprend à l'école.

Échanges animés

• Monique dit qu'on ne lit pas un livre

comme Le cahier de verdure d'une traite. Claire proteste sur le

fait que l'auteur a publié un recueil sans ce mode d'emploi : pourquoi

on ne lirait pas d'une traite ?! Manuel dit qu'il revient au Spleen

de Baudelaire et qu'il le lit en entier.

Monique fait une analogie avec une chanson, une musique, qu'on n'écoute

pas qu'une fois, qu'on a plaisir à réentendre. Ce peut être

le cas pour des romans, mais la durée de lecture détermine

la facilité ou non à retourner à l'œuvre ; un

poème, c'est bref.

Sans rire, nous envisageons de programmer un autre livre de poète

pour dans un an, ce qui nous permettrait de le lire par fragments et d'y

revenir

Lire un texte à haute voix, c'est aussi une façon de lire

la poésie.

• Monique s'étonne que les personnes

de ce groupe, si grands lecteurs par ailleurs, lisent si peu de poésie,

qu'elles soient restées à des représentations, des

souvenirs d'école, et peu au courant de ce qui se fait aujourd'hui,

en poésie contemporaine. Que c'est dommage, car nous utilisons

dans la vie de tous les jours presque exclusivement le langage dans une

dimension informative, ou alors narrative.

La dimension poétique est un autre aspect de la langue, qui ouvre

des portes, présentent les choses, le vivant, sous un autre aspect,

qu'elle pose des questions sans donner de réponses... Bien sûr,

il n'y a aucune obligation, mais c'est dommage de se priver de cela.

Nous évoquons le fait que la poésie ne se vend pas en France.

Monique dit que les poètes se lisent entre eux, sans que le public

ne s'élargisse. Il y a la Maison

de la poésie, l'Espace

Andrée Chedid à Issy-les-Moulineaux.

C'est aussi propre à la France ; dans certains pays, en Irlande,

en Grèce, au Chili, la poésie est vivante, lue, populaire

même ; en Iran, le roman est né au 20e siècle, la

poésie régnait auparavant. Au Japon, Monique a participé

à un kukai (rencontre, concours de haïkus) à distance,

il y avait 100 participants qui avaient payé 80€ pour écouter

la rencontre - impensable en France. Parmi nous, hormis Monique, seuls

Manuel et Denis ont dit lire de la poésie. Nous ne sommes pas exceptionnels,

nous sommes français…

• Longue "dispute" sur les références culturelles de Jaccottet jugées excluantes en particulier par Claire, contrairement à d'autres (Gracq dans Les eaux étroites par exemple). Monique craint un anti-intellectualisme. Elle donne un exemple d'une référence enrichissante :

La lune au-dessus du chemin

était comme un bol de lait

pour le chien de Tobie.

Le chien de Tobie figure dans Le

livre de Tobie, un livre dans la Bible, ce qui est une évocation

importante Monique : le poème résonne d'autant plus. Le

livre de Tobie est en effet un merveilleux petit roman, précise

Monique. Son but (en plus de combler le chaînon manquant dans les

générations entre Adam et Jésus) est de montrer que,

quelles que soient les pires épreuves que l'on puisse traverser

dans l'existence, notre destin nous emmène toujours vers la résolution

des souffrances et vers la paix. Ainsi, la lune - et surtout sa lumière,

thème fondamental chez Jaccottet - nous console et nous comble,

comme le ferait un bol de lait pour le chien de Tobie (qui marche toujours

derrière Tobie et l'ange).

(Claire n'a pas été gênée par cette référence,

elle croyait que c'était le chien du voisin...)

• Quels autres poètes lire ?

Guy Goffette

? (Dont Renée recommande une biographie de Bonnard Elle,

par bonheur, et toujours nue). Monique évoque l'école

de Rochefort

Séverine nous montre le livre qu'elle prévoit de livre Essai

pour un paradis de Gustave Roud, maître de Jaccottet.

Claire ayant trouvé deux alliées pour programmer l'année

prochaine le roman La

cloche de détresse de Sylvia Plath qui était principalement

poète fournira des poèmes d'elle avec le roman.

Et surtout, Monique nous fournira un poème par trimestre de poètes

différents - cette décision est prise à l'issue de

la séance : NOUS VOULONS LIRE DE LA POÉSIE ! (voir

la nouvelle rubrique en page d'accueil

du site)

Rozenn (deux jours après la séance)

Je crois avoir mieux apprécié Fanny et Alexandre

après avoir lu l'autobiographie de Bergman.

Et pourtant, je crois toujours qu'il FAUT dissocier l'homme et l'œuvre.

Et je peux apprécier un deuxième livre après être

passée à côté du premier lu du même auteur…

Je viens de terminer L'Obscurité,

et je suis saisie, époustouflée. Oui, d’accord avec

Renée, la première partie est plus forte, saisissante. Le

tout est unique.

Je voudrais pouvoir dessiner l'effet produit par cette lecture, cette

chambre et cette obscurité - en noir et gris, et des lumières

menaçantes ou tremblante.

Comment cette nuit est-elle rendue si présente, si concrète ?

Il faudrait aussi ajouter des bruits… La deuxième partie est

plus réflexive, plus explicative, mais aussi plus légère.

Poétique, philosophique ? En tous les cas, j'ai été

profondément touchée et j’ai envie maintenant de reprendre

(un jour, peut-être) Le cahier de verdure.

Je crois que je comprends ce que Monique voulait dire sur l’obscurité

et la lumière.

Merci Renée, merci Monique, merci au groupe.

Séverine (quelques jours après)

Suite au commentaire passionnant de Monique, je réalise, en fait

que la poésie est comme beaucoup de textes anciens, des textes

qui invitent à la réflexion, qui doivent nous aider à

avancer (avec peut-être la beauté stylistique en plus ?).

Je pense que je devrais apprendre à piocher de temps en temps dans

un recueil un poème par-ci, par-là, comme je le fais régulièrement

avec le

Manuel d'Épictète par exemple, pour m'imprégner

de considérations sur la vie qui aident à grandir. En passant

dans une librairie, suite à la soirée, j'ai acheté

un livre de poésie de Cécile Coulon (Les

ronces) que je connais par ailleurs pour ses romans. Elle semble

reconnue en tant que toute jeune poétesse (Prix Apollinaire). J'ai

lu le premier poème du recueil et je dois dire que cela m'a plu.

Je vais y revenir régulièrement et avancer ainsi dans le

livre. En tout cas, merci à Voix au chapitre et à

Monique qui m'ont ouvert de belles perspectives sur la poésie.

AVIS DU GROUPE

BRETON

réuni le 17 juin dans la magnifique forêt de Cindy

(sans avoir lu les avis précédents mis en ligne après)

Muriel![]()

Je n'ai pas aimé du tout. Ce n'est pas l'idée que je me

fais de la poésie. Où est la poésie ? Sans faire

du Baudelaire…, la poésie, ça me touche. Là…

rien. Ca m'a barbée, comme Chantal qui en

parlait tout à l'heure est barbée par Proust. Et j'ai l'impression

que ce livre n'est… rien.

Participant à la verdure bretonne,

reformulent leur avis parisien :

Claire ![]() et Séverine

et Séverine![]()

Jocelyne![]()

Je suis heureuse d'avoir découvert cet auteur. Je lis de la poésie

et notamment pendant le confinement, j'ai relu Aragon, La Fontaine, Maïakovski,

Brecht, des poètes qui me font du bien.

J'ai été déçue de prime abord, je n'ai pas

trouvé la forme poétique. Je n'ai pas trouvé le plaisir

de la langue décantée, de l'image. Et m'a déplu le

mysticisme catholique lourd. J'ai continué cela devenait plus léger

dans la forme poétique, et puis il y a le phénomène

de la réception, tout dépend de l'état dans lequel

on lit. J'ai alors trouvé mon compte dans le rapport à la

nature, l'extase même, avec le champ fleuri, la montagne, ce qui

m'a permis de raccrocher au texte, avec des moments lumineux devant la

nature. Toute œuvre nécessite un état de réception

adéquat et maintenant j'ai envie d'y revenir et de poursuivre.

Chantal![]()

Ouvert à ½ car lu dans un état mental et émotionnel

qui ne s'y prêtait pas, pas du tout...

Tout d'abord cette sorte d'injonction, en tous cas perçue comme

telle par moi : il faut aimer Jaccottet, poète reconnu, édité

dans la prestigieuse Pléiade : ça m'a énervée.

Ensuite, toutes ses références de "moi Je Sais",

pour moi le poème va directement au ![]() !

Ou pas. Et là, peut-être mon cœur était trop

blindé... mais tout de même, en fermant le livre, en le picorant

de temps en temps, je me suis dit que j'y reviendrais, par petites touches...

!

Ou pas. Et là, peut-être mon cœur était trop

blindé... mais tout de même, en fermant le livre, en le picorant

de temps en temps, je me suis dit que j'y reviendrais, par petites touches...

(Après la séance) Et puis, ce Carnet de verdure,

chez Cindy, dans cette forêt magique, je l'ai vu autrement. Avec

les multiples regards de chacune.

Et, pour cela, comme dit toujours Édith, merci à Voix

au chapitre, et merci à Monique Serres de nous avoir "imposé"

cette lecture.

Et cette proposition de nous envoyer de temps en temps des poèmes

de poètes contemporains, je l'accueille avec grand plaisir !

Édith![]() (restituant son journal de lecture)

(restituant son journal de lecture)

Dimanche 30 mai 2021 : je ne fais jamais le texte pour Voix au chapitre

avant d'en avoir terminé la lecture mais... je viens de lire très

"recueillie" dans mon jardin de verdure pendant deux heures

et en silence Cahier de verdure et je veux faire part de ma volonté

de ressentir l'émotion du des textes. À haute voix souvent

pour m'imprégner, faisant attention aux virgules et points virgules

(nombreux dans "Le cerisier", j'ai parfois fermé les

yeux après les courts textes page 23… je remarque d'ailleurs

que les pages ne sont pas toutes numérotées !

"Rose, soudain comme

une rose

apparue à la saison froide" et à suivre

"Il

n'y a pas de neige,

mais beaucoup d'eau vaillante dans les roches

et des violettes en plein sentier.

De l'eau verte à cause de l'herbe.

Rose portière de l'année".

Je comprends je vois mais hélas, pas d'émotion. J'ai empêché

mes yeux, mon regard, après les textes courts lus en silence d'aller

tout de suite à la ligne suivante (ce que je fais quand je lis

pour de façon "gourmande" : passer aux lignes suivantes).

Le temps je me le dis pour m'imprégner… non ça ne marche

toujours pas ! Rien ne se passe dans ma sensibilité. Je remarque

bien que certains mots reviennent les couleurs nommée (blanc, vert,

jaune, rouge) les montagnes (il est natif de Suisse, puis la Drôme),

la mort, le temps, mais hélas il ne se passe rien, en tout cas

pas ce que j'espérais de cette lecture. La poésie de l'assemblage

des phrases ne fonctionne pas pour moi. Je suis ravie quand parfois je

découvre un sens…

P. 33 "Vert et blanc

: couleurs heureuses… et suite p. 34 Sur

les degrés montants… je suis heureuse de lire le

dernier "poème", enfin, qui fait image et de ce fait

me "console"…

"Frôlons et feux.

Écrire 'Les frelons du feu' serait de la poésie facile,

mais il y a un lien entre les deux ; comme quand des braises vous sautent

à la figure."

Je me suis, hier, arrêtée à "Éclats d'Août"

page sans numéro. Je sais que la forme donnée aux textes

est décision de l'auteur et notamment en poésie… Alors

au moment de reprendre le livre (toujours le projet de lire dans le jardin

car il fait beau !), je me demande si je ne pourrais pas prendre les textes

au hasard ce qui est rarement possible dans les autres ouvrages de littérature.

Je me sens me donner alors une liberté ; peut être sera-t-elle

payante ?

Lundi 31 mai 2021 : je décide, avant de reprendre ma lecture d'aller

voir Wikipédia et peut-être, déjà quelques

analyses de cet auteur que je suis toutefois heureuse de découvrir

! Sacrilège ? Car la poésie ne peut être décortiquée ?

Je me risque.

Reprise de la lecture ce mercredi 9 juin : c'est aujourd'hui que je vais

faire le choix de MON texte… Il fait toujours beau… alors au

jardin !

Je lis à haute voix et je poursuis avec des textes en prose. Je

m'y retrouve mieux (quant au sens !). Je note OK pour les textes plus

courts qui m'accrochent mieux. Je décide de ne pas tout découvrir.

Je vais choisir dans ces textes ceux que je vais essayer d'approfondir.

Vendredi 11 juin : dans le jardin je coche OK ce qui me plait le mieux.

Je ne me décide pas à la suite… plus tard pour relire

et m'en imprégner autant que je le pourrais. Mon côté

romantique n'est pas aiguisé particulièrement à ce

moment. Plus envie de poursuivre ce que je lis en ce moment conjointement.

Je "trimballe" JACCOTTET dans mon sac lors des rendez-vous ou

attentes… pas le meilleur pour le relire.

La date de rencontre approche. Soleil plus : le jardin me réclame,

les sorties à la mer ce week-end. Donc j'arrive à J—3 !

Lundi : retour du week-end je préfère l'autre livre, en

fait deux livres commencés. Et puis hier soir, décision

cinéma, deux films à suivre. Annonce à vingt heures

du passage de la famille demain soir ! Vite organisation, repas, lits,

etc.

Ce matin le pique-nique est prêt ! Et le livre près de moi

je tente de faire un CHOIX. Toutefois hier après-midi j'ai regardé

et écouté les éléments du dossier de Claire.

J'ai tenté d'appréhender la façon, les mots, les

images et même les "explications" des aficionados…

m'en restera-t-il un peu pour seulement parler. Le ressenti ? Je note

mon engagement à la moitie pour la "volonté" de

découverte de cet auteur. Je me sens bien piètre lectrice,

toutefois j'ai le petit texte des PIVOINES, tout simple comme une dictée,

à présenter.

Suzanne![]()

J'aime la poésie et quand j'y vais, je m'y noie. Je suis entrée

facilement dans ce texte et suis allée très très

loin. Ça a commencé avec quelque chose qui m'a touchée,

la neige en avril.

(Suzanne dit d'abord et sans prévenir de façon prenante

quelques vers qui concerne un cerisier dont on saura après qu'elle

est l'auteure et elle continue :) "Que

pouvait être ce rouge pour me réjouir à ce point ?

Sûrement pas du sang ; si l'arbre debout sur l'autre bord du champ

avait été blessé, avait eu le corps ainsi taché,

je n'en aurais éprouvé que de l'effroi. Mais je ne suis

pas de ceux qui pensent que les arbres saignent, et qui s'émeuvent

autant d'une branche coupée que d'un homme meurtri. C'était

plutôt comme du feu. Rien ne brûlait pourtant. (J'avais toujours

aimé les feux dans la jardins, dans les champs : c'est à

la fois de la lumière et de la chaleur, mais aussi, parce que cela

bouge, se démène et mord, une espèce de bête

sauvage ; et, plus profondément, et plus inexplicablement, une

sorte d'ouverture dans la terre, une trouée dans les barrières

de l'espace, une chose difficile à suivre où elle semble

vouloir vous mener, comme si la flamme n'était plus tout à

fait de ce monde : dérobée, rétive, et par là

même source de joie."

Quelque chose m'a profondément troublée.

Un autre passage court :

"La lune au-dessus du

chemin

était comme un bol de lait

pour le chien de Tobie."

A travers ça, ça m'éclaire sur ma façon de

lire la poésie : parler de poésie, c'est parler de soit,

ce n'est pas une explication de texte. Je plonge dedans. Je prendrais

volontiers une page au hasard. C'est lié à un état

présent. Quelque chose dans la poésie est indicible. Je

pense à des poèmes d'Erica Jong. Il y a un fil que l'on

saisit. La poésie, c'est une interpellation, et qui peut prendre

des formes différentes.

Cindy![]()

La poésie, c'est très intime, personnel, ça ramène

à notre vécu assez particulier. J'ai promené moi

aussi Le cahier de verdure, et notamment en bateau.

Jaccottet y évoque le taoïsme dans sa démarche : elle

est exempte de hiérarchie, il est un peu anarchiste, avec une dimension

spirituelle, mais pour moi pas catholique. Il exprime la nécessité

de s'imprégner de passivité.

De ma couchette, sur le pont, dans mon sac, il m'accompagnait, ça

m'apaisait, cette verdure dans la forêt.

Il ne s'agit pas de contrôler par la raison : il dit son rapport

à la poésie, se laisser aller au courant de la rivière,

tout en tenant la barre.

Il a été amoureux et en parle indirectement. Il fait corps

avec l'univers.

Je me suis laissé aller. Ce n'est pas la poésie avec des

vers, mais il y a une douceur, des descriptions de la nature qui m'ont

séduite, touchée.

Et Don Quichotte, c'est un passage sympa.

Si j'ouvre ¾ c'est parce que j'ai été déconcertée

: il y a une référence à la mort, il va où,

que veut-il dire ? Et quand il croise Perséphone, ça va

trop loin…

Mais quand il finit le Cahier de verdure par ces mots :

"Une part invisible

de nous-mêmes se serait ouverte en ces fleurs. Ou c'est un vol de

mésanges qui nous enlève ailleurs, on ne sait comment. Trouble,

désir et crainte sont effacés, un instant ; mort est effacée,

le temps d'avoir longé un pré."

Je dis OK Jaccottet, merci !

Sylvie![]()

Je ne connaissais pas Jaccottet.

Je lis la première page et je me dis ça va être chiant !

Il coupe les cheveux en quatre : "Du

moins ces reflets auront-ils été pour moi l'origine de bien

des rêveries, pas toujours absolument infertiles".

(Sylvie répète plusieurs fois "pas

toujours absolument infertiles" de façon vraiment

comique…) et dans cette phrase de mots si martelés, il

dit tout et son contraire ! Ça à l'air compliqué

pour lui, je ne voudrais d'ailleurs pas être dans sa tête.

Tout le bouquin va être comme ça, complexe, pénible.

Je trouve l'auteur disséminé, éparpillé ;

d'ailleurs il justifie son écriture destinée à "rassembler

des fragments"... Cet auteur est vraiment "space",

je n'ai pas le niveau pour Voix au chapitre. (Sylvie participe en direct

pour la première fois à VAC...). En poursuivant la lecture

sur une page ou deux, l'impression persiste. Ça m'amuse presque

! Bon, je vais m'y prendre autrement.

Je l'ai donc lu comme je percevais l'auteur, en disséquant moi

aussi pour essayer de comprendre, rentrer dedans, en considérant

l'écriture comme une matière et sans lire en glissant sur

le texte. Je constate alors encore qu'Il se contredit, il y a un mot,

une pensée et ensuite son contraire, où il vient défaire

ce qu'il a dit. Il fonctionne par oppositions, tant dans les couleurs

que les matières, la pensée est feuilletée en strates.

Et çà devient un jeu. Je ne sais pas où je vais avec

lui et Lui non plus il ne sait pas où il veut en venir. Et puis,

j'y ai trouvé du plaisir à ce jeu… En fait, petit à

petit, j'ai compris la progression. Il est morcelé, il y a ces

oppositions. Et puis enfin la jonction : l'orée du bois, le plafond

de verre. Les choses se touchent et se rassemblent… Il tourne autour

du pot mais les fragments se concentrent et, par la tache rouge dans tout

ce vert, le cerisier le réunifie. Le sens du livre se révèle

peu à peu.

Ce livre est une œuvre d'art, une recherche pour exprimer ce qui

l'habite, qu'il n'arrive pas à nommer, il peint avec des mots qui

essaient d'approcher son émotion. Il ne sait pas ce qu'il cherche.

En avançant dans sa quête, la nature comme horizontale finit

par se verticaliser, on accède à une transcendance, à

une spiritualité. Quand il parle de la source, j'ai beaucoup aimé.

La source sous les cognassiers. Cachée, imperceptible dans son

écrin. Elle est la tache rouge du cerisier. L'essence de la vie

se concentre sur ce petit trou d'eau, ce rien invisible, qui ne demande

rien à personne, rassemble la terre et le ciel, ce rien devient

le tout - et lui fait partie de ce tout - mystère de la condition

humaine ! La nature devient un autel sacré, le lien entre

l'homme et l'univers. J'ai grandi au bord d'une rivière, dans un

écrin de vert et je m'y retrouve. Je ressens. Dans cette création,

tu touches le doigt de dieu, ça passe par lui et c'est un émerveillement

que ça passe par lui. Quand je fais de la sculpture, j'ai parfois

l'impression que ce n'est pas moi qui crée, je suis comme en phase,

en lien. C'est l'harmonie pure.

De la source aux tréfonds de la terre, l'humain est intégré

dans le cycle de l'univers, et la mort en fait partie. Alors c'est joyeux,

pas sans douleur, mais rassuré, fait sens. Tout cela devient mystique,

et même catholique, sans la culpabilité : "On

est tous des mendiants", Il ramène l'homme à

sa condition face à ce qui le dépasse et c'est bourré

d'humilité comme un évangile, un prêche invitant à

porter son regard sur l'immense valeur de ce qui ne semble être

"rien". Et le mystère reste entier avec "pour

réponse

au bord du chemin : seneçon, berce, chicorée"

Avec le cerisier, il y a comme un petit monument pour Proust, une offrande,

avec une phrase, oui, de 100 lignes, qui va s'arrêter où…

Marie-Thé![]()

J'ai adoré parcourir ce Cahier de verdure avec Philippe

Jaccottet, cahier que j'ouvre en grand, même si je me suis quelquefois

égarée sur les sentiers de la poésie. Je me suis

laissé porter par des pages apaisantes, douloureuses aussi, chemin

faisant...

Dès les premières lignes, la merveilleuse apparition du

cerisier, à la lisière du champ de blé, après

le coucher du soleil, relève du sacré...

La nature peinte dans ce cahier de verdure est magnifique, invite... naturellement

à la contemplation. Verdure "apaisante,

ombrages, fraîcheur, asile d'un instant." Cadre

protecteur : "Je crois

bien qu'en tout verger, l'on peut voir la demeure parfaite (...) pour

le mariage de l'ombre et de la lumière (...) Tout mariage humain

devrait s'y fêter, plutôt qu'en ces tombes que sont devenues

tant d'églises" Nous ne sommes pas loin de Gilles

Clément avec Notre-Dame-des-Plantes.

Je note chez Philippe Jaccottet l'importance de l'ombre et de la lumière,

en tous lieux et en lui : "Impression

naïve du sublime qui est liée si naturellement aux montagnes

et à la venue de la nuit." L'auteur se souvient

particulièrement de sa venue autrefois, un soir d'été,

dans la montagne. J'aime le poète exprimant avec sensibilité

et émotion ce moment d'après le coucher du soleil :"un

délai est accordé, une séparation retardée,

un sourd déchirement atténué." Je

remarque que l'ombre de la nuit (au propre et au figuré) est repoussée,

pour quelques instants. Et toujours la beauté du texte évoquant

"l'invisible ou le dérobé."

"Perséphone,

fille de la Terre, cueillait des fleurs quand le sol s'ouvrit sous ses

beaux pas." Perséphone représente bien pour

moi les deux mondes de ce livre : la lumière et l'ombre, l'aérien

et le souterrain (feuillages, cimes, et "un

monde obscur, de sous la terre"), le renouveau de la nature

avec "Le chant des alouettes

(...) à la fin de la nuit du solstice d'été"

Toujours plus haut, le vol et le chant "pour

soulever l'énorme poids de la dalle nocturne. Toutes les cordes

tendues à se rompre" (allusion de l'auteur à

Lazare au tombeau et à lui-même).

Renouveau du printemps après "les

couleurs graves des fins d'après-midi, l'hiver (...)

qui vient à toi dans

cette nuit d'hiver ?" Et Perséphone est retournée

près d'Hadès.

Beauté et face sombre du monde : "Un

ami était entrain de mourir (...) Le vieil homme n'a pas survécu

longtemps à ces fleurs apparues. Naturellement, elles ne l'ont

pas sauvé, elles ne nous ont pas consolés."

Pourtant, un peu plus loin : "Une

part invisible de nous-mêmes se serait ouverte en ces fleurs...

mort est effacée, le temps d'avoir longé un pré."

Mais encore : "En ce

monde nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs."

(Poème d'Issa le Japonais cité par Ph. Jaccottet). Ceci

m'emmène vers le très beau dernier livre de Ph. Jaccottet

La Clarté Notre-Dame, de sa "belle

enclave protégée", l'auteur, inconsolable,

évoque Palmyre : "il

y aurait, sous tout ce que l'on a pu contempler de plus admirable au monde,

des caves ténébreuses où s'affaireraient des êtres

démoniaques."

J'ai été sensible à l'évocation du Temps,

des origines aussi. J'ai aimé la serpe : "Elle

m'est donnée (...) et pas à moi seulement, comme depuis

le commencement du monde auquel sa lueur semble me lier. C'est une serpe

et c'est un lien." Je pense à Pierre Bergounioux.

Très sensible aussi à l'évocation du temps qui passe,

inexorablement : "On

ne se protège pas de l'âge avec des souvenirs ou avec des

rêves." J'aime beaucoup cette métaphore :

"Le

tronc ridé, taché,

qu'étouffe, à force,

le lierre du Temps,

si l'effleure une rose, reverdit."

"Le dernier écho

des bergeries", le tintement des fontaines, me ramènent

à la petite cloche des vêpres du couvent de la Clarté

Notre-Dame : "Ce frêle

tintement durait, insistait, vraiment à la manière d'un

appel, ou d'un rappel."

Enfin, la "Chambre des époux" et "Tout en bas l'heureuse

rumeur du port", contraste avec ceci : "Le

port dont le nom rime avec un autre, moins rassurant."

La même "Chambre des époux" dans la Clarté

Notre-Dame, le temps a passé...

J'ai oublié, j'ai parfois pensé à des haikus dans

les évocations de la nature. Par ailleurs, François Cheng

m'a souvent accompagnée dans ma lecture.

Et j'ai envie de terminer par ces lignes :

"À

quel brasier échappés, ces frelons ?

Moi, quand mes pensées brûlent,

je sais pourquoi."

| •

Quelques

repères chronologiques • Traductions • Jaccottet et la peinture • Jaccottet et la tradition orientale • Vidéo • Radio • Articles |

|

| • Quelques repères chronologiques |

- Naissance en 1925 à Moudon,

en Suisse. Le père est sous-directeur des abattoirs de la ville,

avant d’y être nommé vétérinaire cantonal.

- Dès l'adolescence, Jaccottet écrit de la poésie

et offre des recueils dactylographiés à ses parents pour

Noël.

- Il considère le poète Gustave

Roud comme un maître, qui lui fera connaître Hölderlin.

- Études de lettres à Lausanne ; son premier recueil, Trois

Poèmes aux démons, paraît en 1945, alors qu'il

est étudiant.

- Séjour de 7 ans à Paris où il est le collaborateur

des éditions Mermod :

Mermod était "un éditeur un peu mécène. C'était un industriel qui aimait passionnément les livres et qui non seulement avait publié les meilleurs écrivains suisses, Ramuz, Cingria, Roud, mais les avait aidés, encouragés. C'est grâce à lui qu'après la guerre j'ai vécu, les premières années, à Paris, puisque j'étais un peu le collaborateur de ses éditions. Comme je suis d'un naturel plutôt sauvage, c'est à travers cette collaboration que j'ai rencontré Ponge, dont Mermod avait édité le Carnet du bois de pins, et Pierre Leyris, qui sont restés des amis, et puis par ricochet bien d'autres gens dans le milieu de la N.R.F. Paulhan et Arland m'ont confíé la chronique de poésie. J'ai beaucoup aimé ces années de Paris tout en restant un peu à l'écart. Mais comme j'ai plus de doutes que de certitudes, j'ai senti plus ou moins consciemment que, pour abriter mon travail, il fallait que je prenne une certaine distance par rapport à l'agitation, au mouvement des idées et des esthétiques." (Le Monde, 16 décembre 1983)

- En 1953, il s’installe après son mariage avec Anne-Marie Haesler, peintre, qui illustrera Le cahier de verdure, à Grignan dans la Drôme (village immortalisé par Madame de Sévigné dans ses lettres à sa fille) et y restera jusqu'à sa mort, à l'âge de 95 ans. Il aura deux enfants : Marie et Antoine qui créera les éditions Le Bruit du temps avec sa femme Shoshana Rappaport-Jaccottet.

"Tout est parti d'une jubilation étrange qui était absolument inattendue quand on est venu s'installer ici. Il y a eu un choc, aussi bien pour ma femme que pour moi puisqu'elle en a, elle aussi, nourri son œuvre. Et il y avait aussi une interrogation : comment est-il possible qu'une émotion aussi forte naisse à propos de presque rien ? De sorte que ces proses sont un mélange de célébration du monde, de réflexion sur le sens de la beauté et aussi sur les moyens de la poésie qui l'exprime." (Le Monde)

Il entre dans La Pléiade

en 2014 : de son vivant ! Un poète ! Le

troisième poète après Saint-John Perse et René

Char.

Son œuvre est considérable : poèmes, proses réflexives,

pages de carnets, études critiques sur la poésie, publiées

aux éditions :

- Gallimard

(36 titres)

- Fata Morgana

(une trentaine de titres)

- Le

Bruit du temps

(éditions de son fils)

- La Dogana (éditions

du cousin).

Et des traductions...

| • Traductions |

"J'ai eu envie d'essayer de gagner ma vie autrement que par l'enseignement ; et j'ai proposé à un éditeur suisse, qui avait été justement l'éditeur de Ramuz, une traduction pour essayer de vivre comme traducteur. Et il a accepté mon essai. C'était une nouvelle traduction de la Mort à Venise de Thomas Mann, qui a été mon premier travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir traducteur et je le suis resté jusqu'à aujourd'hui, traduisant des dizaines de milliers de pages pour gagner ma vie." (Voir "Poésie et traduction chez Philippe Jaccottet", par Christine Lombez, auteure d'une thèse sur Jaccottet poète et traducteur, La Revue des deux mondes, juin 2001)

Il a traduit principalement de l'allemand, de l'italien,

du grec et de l'espagnol.

C'est grâce à Philippe Jaccottet que

l'on peut lire Musil. En 1944, il a découvert des passages de l'Homme

sans qualités dans une revue genevoise, Lettres, dont

s'occupaient Jouve et Starobinski. Il s'est mis en rapport avec la veuve

de Musil et il a publié des extraits dans différentes revues.

"Dès le premier contact j'ai été fasciné. De toute évidence, c'était une œuvre extraordinaire. Disons qu'à la longue, même si j'ai passé tant d'années à la traduire, j'ai aussi pris mes distances. Parce que, finalement, je n'aime pas les livres pour les livres, je les aime, au contraire, dans la mesure où ils m'aident à rétablir mes relations avec le monde extérieur. Cela explique mes réserves à l'égard d'un certain aspect de Musil. En le lisant, j'ai quelquefois l'impression d'étouffer, de me promener dans le cerveau de quelqu'un."

Il a traduit donc et fait connaître

en France toute l’œuvre de Robert Musil (1880-1942), une part

considérable de celle de Rainer Maria Rilke et a établi

l’édition de Friedrich Hölderlin (1770-1843) pour La

Pléiade.

Il a traduit du grec l’Odyssée,

en vers de quatorze syllabes.

Il a appris l’italien en lisant son ami Giuseppe Ungaretti (1888-1970),

qui a tenu à faire de lui son principal traducteur, s’est

lancé dans l’étude du russe à cause de la découverte

passionnée d’Ossip Mandelstam (1891-1938).

Il a traduit l'Espagnol Gôngora y Argote, le Tchèque Jan

Skacel ou les maîtres japonais du haïku : pour ces deux derniers

cas, Jaccottet a traduit à partir de versions anglaises ou allemandes

des textes concernés.

Dans le groupe, trois titres traduits par Jaccottet ont été

programmés jadis :

- Malina

d'Ingeborg Bachmann

- Les

Désarrois de l’élève Törless de

Robert Musil

- Mort à Venise de Thomas Mann, mais sans doute pas dans

la traduction de Jaccottet, introuvable.

| • Jaccottet et la peinture |

"Ses travaux avec l'éditeur Henry Louis Mermod affinèrent grandement sa perception de la peinture ancienne et contemporaine. "Industriel épris de poésie", Mermod était un vrai mécène, un collectionneur de premier plan qui affectionnait et comprenait Matisse aussi bien que Dubuffet : en compagnie de son éditeur, Jaccottet eut l'occasion de rencontrer Raoul Dufy et Georges Braque. De plus, il participa aux nombreuses séances de travail qui aboutirent, avec la participation d'historiens d'art comme René Huyghe, Jean Cassou et Jean Adhémar, aux grandes réalisations de Mermod du côté des Dessins français des XVIe, XVIIe, XVIIIe et du XIXe siècles, des ouvrages de grand format pour lesquels il s'était beaucoup investi, puisqu'il lui fut demandé de rédiger d'impeccables notes biographiques." (voir "Philippe Jaccottet, la compagnie des peintres", par Alain Paire, site Poezibao 21 juin 2012)

Il épouse en 1953 Anne-Marie

Haessler qui fréquentait l'Atelier Jullian à Paris ;

elle devint illustratrice et peintre. Elle réalise avec son mari

:

- Le

Cerisier, Philippe Jaccottet, Marchant Ducel, 1986

- Haïku,

présentés et transcrits par Philippe Jaccottet, Fata Morgana,

1996.

De Jaccottet, sur ou avec des artistes :

- Bonjour Monsieur

Courbet, éd. La Dagona/Le Bruit du temps, 2021

- Vies

silencieuses, Fata Morgana, 1986

- Le bol du pélerin

(Morandi), La Dagona, 2008.

Exposition en ce moment au musée

des Beaux-arts de Grenoble (visite avec les commissaires en

ligne ici).

| • Jaccottet et la tradition orientale |

La découverte de la poésie japonaise, à travers l'anthologie de haïku de Blyth, a été pour Philippe Jaccottet une véritable révélation.

"Je venais d'écrire l'Obscurité, qui est, d'une certaine manière, le récit d'une crise de confiance à l'égard de la poésie. Cette anthologie était remarquable parce que l'Anglais qui l'avait établie l'avait accompagnée d'un commentaire qui aidait à voir la force qui réside dans ces espèces de gouttes de poésie extrêmement concentrées. Je me suis mis à lire lentement ces haïku, un par jour. J'avais l'impression de boire un verre d'eau fraîche, en sortant d'une période difficile.

En même temps, j'ai très bien compris que, pour moi, cela ne pouvait être qu'une indication lointaine à l'horizon, et que je ne pouvais imiter ce genre poétique, étant un homme d'Occident avec ce que cela signifie d'attachement à la culture qui est la nôtre. Et aussi parce que la souffrance et l'angoisse sont singulièrement absentes dans le monde du haïku, et que cela, l'aurais-je voulu, je ne pouvais quant à moi l'oublier." (Le Monde, 16 décembre 1983)

Il a aussi une grande connaissance de la poésie chinoise, à travers François Cheng, Jean-François Billeter et Segalen, comme le montre l'article hyper savant "Philippe Jaccottet et la pensée chinoise", revue Europe consacrée à Jaccottet, novembre-décembre 2008, par Jiang Dandan, qui a fait une thèse à Pékin "Transparence et paradoxe : éthique et esthétique chez Philippe Jaccottet" et a traduit des poèmes en chinois. Elle montre les échos chinois dans ses poèmes : effacement du moi, dépouillement, non-savoir, contemplation du paysage...

| • Vidéo |

- "Poésie et Nature Philippe Jaccottet" : pour son émission Hôtel, Pierre-Pascal Rossi lui rend visite à Grignan où il vit depuis les années 50 (Jaccottet a 65 ans lors de cette interview), RTS (Radio Télévision Suisse), 20 décembre 1990, 21 min.

- Philippe Jaccottet, un film de Jacques Laurans, réalisé par François Barat, Ina, Centre Georges Pompidou, 1991, 56 min, en ligne sur le site des bibliothèques parisiennes (gratuit si on est inscrit).

- Un entretien filmé en deux parties

en 2011 par les libraires de L'arbre à

lettres : 1. Traduire

pour vivre : 23 min — 2.

Trajectoire : 4 min 36.

| • Radio |

- Dans Carré

d'art, Philippe Jaccottet commente et lit Après beaucoup

d'années, 24 mai 1994, 31 min.

- Du

jour au lendemain retransmet un entretien avec Alain Veinstein,

France Culture, 12 février 2001,

34 min.

- Philippe

Jaccottet entre en Pléiade, La Grande Table, par Caroline

Boué, 12 mars 2014, 29 min.

| • Articles |

Une interview

approfondie

- Entretien

avec Philippe Jaccottet

avec Mathilde

Vischer, poétesse, traductrice, universitaire, site suisse

Culturactif, 27 septembre 2000

Un article sur Le cahier de verdure

- "Noces

éphémères", Richard Blin, Le Matricule

des Anges, n°45, juillet 2003.

Une étude

universitaire, parmi d'innombrables analyses

- Un exemple d'étude universitaire : "L'expérience

poétique du fragment dans Cahier de Verdure de Philippe

Jaccottet", Evelio Miñano, Université de València,

Queste, n° 8, 1998.

Mieux encore,

tout un cours !

- "Éléments

d'un cours sur l'œuvre poétique de Philippe

Jaccottet", par

Jean-Michel Maulpoix - Université Paris X-Nanterre - 2003-2004

Quelques articles tout récents

suite à sa mort en février 2021

- "Philippe Jaccottet, poète

et écrivain, est mort à l'âge de 95 ans",

Thierry Clermont, Le Figaro, 25 février 2021.

- Libération : "Philippe

Jaccottet est mort, c’est la dernière nuit", Guillaume

Lecaplain, 25 février 2021 — "Juste de vie,

juste de voix": la parole poétique de Philippe Jaccottet,

Benoît Heilbrunn, 26 février 2021.

- "Tout

simplement poète", Télérama, Pierre

Lepape, 3 mars 2021.

- Le Monde, Monique Petillon : "Le poète

et écrivain Philippe Jaccottet est mort",

25 février 2021 — "Philippe

Jaccottet, le chant des signes", 7 mai 2021.

- Cahier d'hommages à Philippe

Jaccottet (1925-2021), Poezibao, mars 2021. De courts textes

d'auteurs différents :

› les traducteurs de Philippe Jaccottet en anglais (John Taylor), espagnol (Rafael-José Díaz), catalan (Antoni Clapés), italien (Fabio Pusterla)

› les spécialistes de l'édition de la Pléiade : Hervé Ferrage, Jean-Marc Sourdillon, José-Flore Tappy ; ou d'un ouvrage sur Jaccottet : Fabien Vasseur auteur de Philippe Jaccottet : le combat invisible, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021 ; ou d'une thèse : Ecrire le verger au 21e siècle de Bronwyn Louw

› ou encore des poètes, écrivains, crtiques : Sylvie Fabre, Stéphane Lambion, Jean Gabriel Cosculluela, Christophe Gallaz, Christian Travaux, Jean-François Perrin.

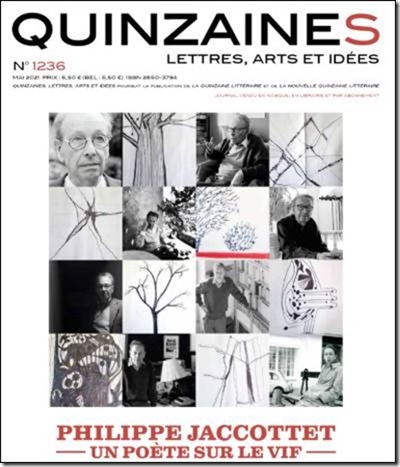

- Et le dernier numéro de la Quinzaine

littéraire, n° 1236, mai 2021

|

Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme

au rejet :

|

||||

| |

||||

|

à

la folie

grand ouvert |

beaucoup

¾ ouvert |

moyennement

à moitié |

un

peu

ouvert ¼ |

pas

du tout

fermé ! |

![]() Nous écrire

Nous écrire

Accueil | Membres

| Calendrier | Nos

avis | Rencontres | Sorties

| Liens